Лев Николаевич

Толстой

Полное собрание сочинений. Том 83

Письма к С. А. Толстой

1862—1886

Государственное издательство

«Художественная литература»

Москва — 1938

Электронное издание осуществлено

в рамках краудсорсингового проекта

Организаторы проекта:

Государственный музей Л. Н. Толстого

Подготовлено на основе электронной копии 83-го тома

Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, предоставленной

Российской государственной библиотекой

Электронное издание

90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого

доступно на портале

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите нам

Предисловие к электронному изданию

Настоящее издание представляет собой электронную версию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого, вышедшего в свет в 1928—1958 гг. Это уникальное академическое издание, самое полное собрание наследия Л. Н. Толстого, давно стало библиографической редкостью. В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и при поддержке фонда Э. Меллона и координации Британского совета осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для того чтобы пользоваться всеми преимуществами электронной версии (чтение на современных устройствах, возможность работы с текстом), предстояло еще распознать более 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л. Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партнером – компанией ABBYY, открыли проект «Весь Толстой в один клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту присоединились более трех тысяч волонтеров, которые с помощью программы ABBYY FineReader распознавали текст и исправляли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа корректуры тома и отдельные произведения публикуются в электронном виде на сайте tolstoy.ru.

В издании сохраняется орфография и пунктуация печатной версии 90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого.

Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»

Фекла Толстая

Перепечатка разрешается безвозмездно.

_________

Reproduction libre pour tous les pays.

ПИСЬМА К С. А. ТОЛСТОЙ

1862—1886

РЕДАКТОРЫ

М. А. ЦЯВЛОВСКИЙ

П. С. ПОПОВ

ПРЕДИСЛОВИЕ К ВОСЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕМУ ТОМУ.

Настоящий, первый том писем Толстого к С. А. Толстой заключает в себе 368 писем и телеграмм Толстого времени 1862—1886 гг. Из них впервые публикуется 34 письма и 31 телеграмма. Все письма печатаются по автографам за исключением одного, подлинник которого не сохранился. Впервые отдельной книгой письма Толстого к С. А. Толстой были опубликованы последней под редакцией А. Е. Грузинского в 1913 г.

Письма Толстого не распределяются равномерно по годам. Есть год, когда Толстой не написал С. А. Толстой ни одного письма (1873 г.); на 1875 г. падает всего одно письмо. Самый продуктивный год — 1885, когда Толстой отправил С. А. Толстой 58 писем и телеграмм. Количество писем Толстого обусловливалось числом и продолжительностью отлучек Толстого, когда семья жила с ним врозь. Наиболее длительными, и поэтому наиболее обильными письмами, явились следующие его поездки: в Москву, в ноябре — декабре 1864 г. в связи с вывихом руки (17 писем и телеграмм); поездка на Каралык Самарской губернии летом 1871 г. (14 писем); отъезд в Москву в связи с ремонтом вновь купленного дома в сентябре 1882 г. (10 писем); поездка на Самарский хутор в мае — июне 1883 г. (10 писем и телеграмм); поездка 1885 г. с больным кн. Л. Д. Урусовым в Крым (14 писем и телеграмм) и четыре разлуки Толстого с семьей, когда он уезжал в Ясную поляну или продолжал жить там при отъезде С. А. Толстой в Москву. (В начале 1884 г., в октябре и декабре 1884 г. и в октябре 1885 г. — по десять, одиннадцать писем и в последнем случае — тринадцать.)

При составлении комментария к печатаемым письмам использованы аннотации С. А. Толстой. Они были сделаны С. А. ТолстойVII VIII дважды: 1) при составлении примечаний к первому изданию писем 1913 г. (их легко отмежевать от примечаний редактора А. Е. Грузинского, так как при примечаниях последнего проставлялось: «А. Г.»); 2) дополнительно С. А. Толстой были сделаны примечания на листах, вплетенных в экземпляр второго издания писем, поднесенный П. А. Сергеенко. На обороте заглавного листа этого экземпляра С. А. Толстая написала: «Новые пометки я начала вносить 4/17 января 1919 г.». Примечания С. А. Толстой печатаются в кавычках, причем в конце цитаты проставляется: «п. С. А.» (примечания Софьи Андреевны) или «н. п. С. А.» (новые примечания Софьи Андреевны) в зависимости от того, воспроизводится ли текст первоначальных примечаний С. А. Толстой по изданию 1913 г. или рукописные пометы 1919 г.

Помимо данного материала основными источниками сведений для комментирования явились: архив кабинета Толстого Всесоюзной библиотеки имени В. И. Ленина в Москве, архив Государственного Толстовского музея, картотека крестьян Музея-усадьбы «Ясная поляна», архив Института русской литературы в Ленинграде (в особенности хранящаяся в ИРЛИ картотека Б. Л. Модзалевского), архив Венгерова Института книговедения в Ленинграде, артистическая картотека Лисовского, хранящаяся в Ленинградской театральной библиотеке (б. Александринского театра), Ленинградское отделение Центрального исторического архива, а также многочисленные справки, доставленные Николаем Петровичем Чулковым. Наконец, по отдельным вопросам использованы данные, почерпнутые из опроса ряда лиц: С. Л. Толстого, К. С. Шохор-Троцкого, H. Н. Гусева, В. В. Алексеевой, П. В. Истомина, Н. П. Гарина, В. А. Кузминского, Д. Д. Дьякова, С. Н. Перфильевой, Е. В. Оболенской, Е. Е. Лазарева, А. С. Гурьян, В. Э. Дена, С. Н. Толстой, Е. С. Денисенко, В. X. Абрикосовой-Толстой, П. С. Писарева, В. Н. Нагорнова и В. Н. Философова.

При комментировании писем Толстого, равно как и при датировке их, наибольшее значение имели ответные письма С. А. Толстой (хранятся в АТБ). Бóльшая часть их (443 письма) опубликована в книге: С. А. Толстая «Письма к Л. Н. Толстому». Ред. и прим. А. И. Толстой и П. С. Попова. Academia». 1936VIII

IX В настоящем томе установление текста писем, их датировка и составление комментариев принадлежат П. С. Попову. М. А. Цявловским составлена биография С. А. Толстой и произведен общий просмотр всего тома. В текстологических работах, а также в составлении указателя собственных имен деятельное участие принимала А. И. Толстая-Попова.

М. А. Цявловский.

П. С. Попов.

РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ.

При воспроизведении текста писем Л. Н. Толстого соблюдаются следующие правила.

Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей правописания, которое не унифицируется, т. е. в случаях различного написания одного и того же слова, все эти различия воспроизводятся (напр, «этаго» и «этого», «тетенька» и «тетинька»).

Неполно написанные конечные буквы (напр., крючек вниз вместо конечного «ъ» или конечных букв «ся» или «тся» в глагольных формах) воспроизводятся полностью без каких-либо обозначений и оговорок.

Условные сокращения (т. н. «абревиатуры») типа «к-ой», вместо «которой», раскрываются, причем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках: «к[отор]ой».

Слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью, причем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках: т. к. — т[акъ] к[акъ]; б. — б[ылъ].

Не дополняются: а) общепринятые сокращения: и т. п., и пр., и др., т. е.; б) любые слова, написанные Толстым сокращенно, если «развертывание» их резко искажает характер записи Толстого, ее лаконический, условный стиль.

Слитное написание слов, объясняемое лишь тем, что слова для экономии времени и сил писались без отрыва пера от бумаги, не воспроизводится.

Описки (пропуски и перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается, является ли данное написание опиской.X

XI После слов, в чтении которых редактор сомневается, ставится знак вопроса в прямых скобках: [?]

В случаях колебания между двумя чтениями в сноске дается другое возможное чтение.

На месте не поддающихся прочтению слов ставится: (1 неразобр.) или (2 неразобр.), где цифры обозначают количество неразобранных слов.

В случаях написания слов или отдельных букв поверх написанного или над написанным (и зачеркнутым) обычно воспроизводятся вторые написания без оговорок, и лишь в исключительных случаях делаются оговорки в сноске.

Из зачеркнутого — как слова, так и буквы начатого и сейчас же оставленного слова — воспроизводится в сноске лишь то, что найдет нужным воспроизводить редактор, причем знак сноски ставится при слове, после которого стоит зачеркнутое.

В случаях воспроизведения зачеркнутого неполного слова, оно или не дополняется или, если дополняется, то дополняемые буквы ставятся в прямых скобках.

Написанное в скобках воспроизводится в круглых скобках.

Подчеркнутое воспроизводится курсивом.

В отношении пунктуации: 1) воспроизводятся все точки, знаки восклицательные и вопросительные, тире, двоеточия и многоточия, кроме случаев явно ошибочного написания; 2) из запятых воспроизводятся лишь поставленные согласно общепринятой пунктуации; 3) ставятся все знаки (кроме восклицательного) в тех местах, где они отсутствуют с точки зрения общепринятой пунктуации, причем отсутствующие тире, двоеточия, кавычки и точки ставятся в самых редких случаях. — При воспроизведении «многоточий» Толстого ставится столько точек, сколько стоит их у Толстого.

Воспроизводятся все абзацы.

Все письма имеют редакторскую дату, которая печатается курсивом перед текстом письма.

Письма, или впервые печатаемые в настоящем издании, или такие, из которых печатались лишь отрывки, обозначены звездочкой: *.

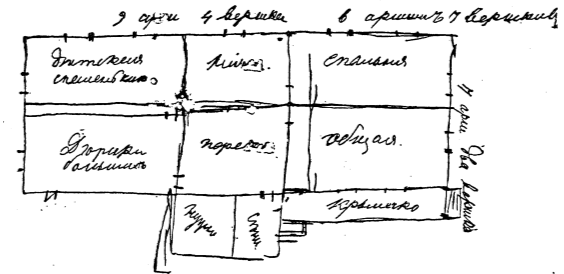

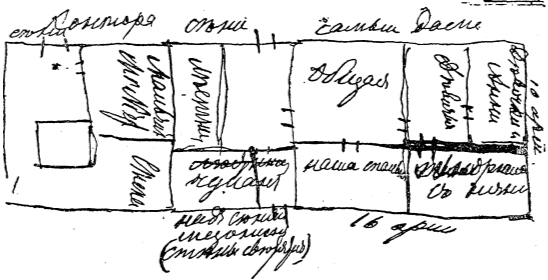

Рисунки и чертежи, имеющиеся в тексте, воспроизводятся (в основном тексте) факсимильно.

Все даты по 31 декабря 1917 г. приводятся только по старому стилю, а с января 1918 г. только по новому стилю.

В томе приняты следующие условные сокращения:

|

АТБ |

— Архив Л. Н. Толстого (Всесоюзная библиотека имени В. И. Ленина. Москва). |

|

Б, II |

— Бирюков П. И., «Лев Николаевич Толстой. Биография», т. II. I изд. «Посредник». М. 1906; т. III — ГИЗ. М. 1923. |

|

ГЛМ |

— Государственный литературный музей (Москва) |

|

ГТМ |

— Государственный Толстовский музей (Москва). |

|

ИЛИ |

— Институт литературы при Академии наук СССР в Ленинграде. |

|

ПЖ |

— «Письма графа Л. Н. Толстого к жене» 1862—1910. М. 1913. |

|

ПС |

— Переписка Л. Н. Толстого с H. Н. Страховым, изд. «Толстовского музея». Спб. 1914. |

|

ПСТ |

— С. А. Толстая, «Письма к Л. Н. Толстому. 1862—1910». Редакция и примечания А. И. Толстой и П. С. Попова, изд. «Academia». 1936. |

|

ПТ |

— «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», изд. «Толстовского музея». Спб. 1911. |

|

ПТС I, II |

— «Письма Л. Н. Толстого», собранные и редактированные П. А. Сергеенко, изд. «Книга», I — 1910; II — 1911. |

|

ТЕ |

— «Толстовский ежегодник». |

|

ТТ |

— «Толстой и о Толстом». Новые материалы. Сборники. I — М. 1924; 2 — М. 1926; 3 — М. 1927; 4 — М. 1929. |

Л. Н. ТОЛСТОЙ

1862 г.

ПИСЬМА К С. А. ТОЛСТОЙ

1862—1886

1862

1. Неотправленное.

1862 г. Сентября 9. Москва.

Софья Андревна!1

Мнѣ стыдно и больно, что я васъ втянулъ въ фальшь, которой вы не можете переносить и которую вамъ не слѣдуетъ терпѣть. Вотъ обѣщанныя разъясненія. Ложный взглядъ вашего семейства на меня состоитъ въ томъ, что я влюбленъ, или que je fais la cour2 въ вашу сестру Лизу.3 Это совершенно несправедливо. Ваша повѣсть4 сидитъ у меня въ головѣ потому, что въ ней я узналъ себя Дублицкимъ и ясно убѣдился въ томъ, что я къ несчастью забываю слишкомъ часто, что я, дядя Лявонъ, старый, необычайно непривлекательный чортъ,5 который долженъ одинъ упорно и серьезно работать надъ тѣмъ, что ему дано отъ Бога, а не думать о другомъ счастьи, кромѣ сознанія исполненнаго дѣла.

Второе разъясненіе — слова, написанныя въ Ивицахъ,6 слѣд. или въ родѣ того. Смыслъ тотъ. Я бываю мраченъ, глядя именно на васъ, потому что ваша молодость напоминаетъ мнѣ слишкомъ живо мою старость и невозможность счастія. — Это было написано тоже до чтенія повѣсти, которая и вслѣдствіе тѣхъ поэтическихъ отличныхъ требованій молодости, и вслѣдствіи узнанія себя въ Дублицкомъ, совершенно отрезвила меня, такъ что я вспоминаю повѣсть и васъ нетолько безъ сожалѣнія или прошедшей зависти къ П.7 или будущей зависти къ тому, кого вы полюбите, но радостно, спокойно, какъ смотришь на дѣтей, которыхъ любишь.

Одно грустно, что я вообще напуталъ и самъ запутался у васъ въ семействѣ, и что потому мнѣ надо лишить себя3 4 лучшаго наслажденія, к[отор]ое я давно не испытывалъ, — бывать у васъ. —

А впрочемъ, — вы честный человѣкъ, съ вами лгать нельзя.8

Я Дублицкой, но только жениться на женщинѣ такъ, потому что надо же жену — я не могу. Я требую ужаснаго, — невозможнаго отъ женитьбы. Я требую, чтобъ меня любили также, какъ я могу любить. Но это невозможно.

Л. Толстой.

Я перестану ѣздить къ вамъ, защитите меня вы съ Таничкой.9

Печатается по автографу, хранящемуся в АТБ. Впервые опубликовано по копии, сделанной С. А. Толстой, в «Письмах Л. Н. Толстого к жене», под ред. Грузинского. М. 1913, стр. 2. Датируется на основании дневниковой записи Толстого от 9 сентября 1862 г.: «Вместо работы написал ей письмо, которое не пошлю». Письмо осталось неотправленным; Толстой написал другое письмо — предложение, которое и вручил Софии Андреевне (см. письмо № 2).

Настоящее письмо было отдано Толстым Софии Андреевне уже после женитьбы (п. С. А.).

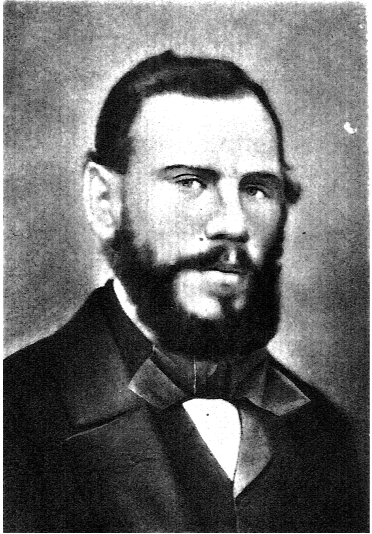

1 Софья Андреевна Толстая, рожденная Берс — вторая дочь Андрея Евстафьевича Берса (1808—1868) (о нем см. стр. 23) и Любови Александровны Иславиной (1826—1886) (о ней см. стр. 52).

Мать Софьи Андреевны была дочерью Александра Михайловича Исленьева (1794—1882) и гр. Софьи Петровны Завадовской (по первому мужу кн. Козловской) (ум. в 1890 г.).

Так как брак этот был признан «незаконным», дети А. М. Исленьева — Владимир (1818—1895), Михаил (1819—1905), Вера (ум. в 1910? г.), Надежда (ум. в 1900 г.), Любовь и Константин (1827—1903) — носили фамилию не Исленьевых, а Иславиных.

А. М. Исленьев (о нем см. стр. 75), помещик Тульской губернии, был приятелем отца Толстого и часто гащивал с детьми в Ясной Поляне. Насколько была близка с Толстыми эта семья, свидетельствует тот факт, что в своей автобиографической повести «Детство» Толстой, по его собственному признанию, «смешал события» своего и Иславиных детства, назвав именем старшего сына Исленьева, Владимира Александровича, своего брата Сергея Николаевича и именем дочери Исленьева, Любови Александровны, свою сестру Марью Николаевну.

Из всех Иславиных Толстой в молодости был наиболее близок с Константином Александровичем, но поддерживал дружеские отношения и с Любовью Александровной после выхода ее замуж (в 1842 г.) зa А. Е. Берса. Так, Софья Андреевна вспоминала (в 1893 г.), что Лев Николаевич был у них в Москве перед отъездом на Дунай во второй половине февраля 1854 г. (См. «Дневники С. А. Толстой», часть вторая. 1891—1897. М. 1929, стр. 83). Первое упоминание о семье Берсов в Дневнике Толcтого4 5 находится в записи от 26 мая 1856 г.: «приехали в Покровское с Костенькой и обедали у Любочки Берс. Дети нам прислуживали, что за милые, веселые девочки». (См. т. 47, стр. 76.)

Средняя из этих девочек, Софья Андреевна, через шесть лет, 23 октября 1862 г., стала женой Толстого.

Софья Андреевна Толстая родилась 22 августа 1844 г. под Москвой в том самом Покровском-Стрешневе, где был у Берсов в 1856 г. Толстой.

Получив домашнее образование, она в 1861 г. сдала при Московском университете экзамен на звание домашней учительницы.

История сватовства и женитьбы Толстого записана им самим в Дневнике, а позднее рассказана С. А. Толстой в ее воспоминаниях.

Первая редакция этих воспоминаний записана в дневнике С. А. Толстой под 8 февраля 1893 г. (см. «Дневники С. А. Толстой, часть вторая. 1894—1897. М. 1929, стр. 83—91), в более распространенном виде впервые напечатаны в газете «Русское слово» 1912, № 219 от 23 сентября и перепечатаны в «Дневниках С. А. Толстой» 1860—1891. М. 1928, стр. 8—29.

Выйдя замуж, С. А. Толстая, выросшая в Москве и на даче и не знавшая до тех пор деревни, не сразу вошла в роль хозяйки имения, больше помогая Толстому в его литературных занятиях в качестве переписчицы. Первым произведением Толстого, перепиской которого С. А. Толстая занималась в октябре 1862 г., была повесть «Поликушка».

Работа эта была любимейшим занятием С. А. Толстой в 1860-х—1870-х годах, но посвящала она этому не так много времени, как принято думать.

С течением времени Софья Андреевна всё глубже и глубже входила в дела по хозяйству, ведя с присущей ей пунктуальной деловитостью ежедневные приходо-расходные записи и составляя всякого рода описи. От этих занятий отрывали ее рождения и кормления детей, которых у С. А. Толстой было тринадцать — Сергей (р. 28 июня 1863 г.), Татьяна (р. 4 октября 1864 г.), Илья (р. 22 мая 1866 г., ум. 12 декабря 1933 г.), Лев (р. 20 мая 1869 г.), Марья (р. 12 февраля 1871 г., ум. 27 ноября 1906 г.), Петр (р. 13 июня 1872 г., ум. 9 ноября 1873 г.), Николай (р. 22 апреля 1874 г., ум. 20 февраля 1875 г.), Варвара (р. и ум. 1 ноября 1875 г.), Андрей (р. 7 декабря 1877 г., ум. 24 февраля 1916 г.), Михаил (р. 20 декабря 1879 г.), Алексей (р. 31 октября 1881 г., ум. 18 января 1886 г.), Александра (р. 18 июня 1884 г.) и Иван (р. 31 марта 1888 г., ум. 23 февраля 1895 г.).

Несмотря на наличие многочисленных нянек, гувернанток и гувернеров, С. А. Толстая сама вела воспитание своих детей, любя их «до страсти, до боли», как она записала в дневнике (27 августа 1866 г.).

Находила С. А. Толстая время и для общественной работы. Так она проявила большую энергию в деле помощи голодающим в 1891—1892 гг.

Ее письмо в редакцию «Русских ведомостей», напечатанное в № 303 за 1891 г. с призывом прийти на помощь голодающим, вызвало многочисленные пожертвования деньгами, хлебом и мануфактурой. Трижды С. А. Толстая помещала в печати отчеты о пожертвованиях («Неделя» 1891, №№ 47, 50 и 1892 № 30).

Понимая, какую огромную научную ценность представляют рукописи Толстого, Софья Андреевна в 1888—1889 гг. с согласия Льва Николаевича5 6 привезла рукописи 1850-х—1880-х гг. в Москву и поместила их на хранение в Отделение рукописей Румянцевского музея. 12 января 1904 г. рукописи были перевезены ею на хранение в Исторический музей в Москве, где было организовано «Отделение имени Л. Н. Толстого», но 28 и 29 января 1915 г. рукописи снова были переданы на хранение в Румянцевский музей (ныне Всесоюзная библиотека им. В. И. Ленина), где они и хранятся в настоящее время. В 1924 г. при Отделении рукописей основан «Кабинет имени Л. Н. Толстого».

Первые восемнадцать лет супружеской жизни С. А. Толстой несмотря на всё различие натур и характеров с мужем, прошли без крупных столкновений, но с начала 1880-х годов начинается период полного духовного разрыва между Толстым и его женой. Сам Лев Николаевич в письме к Софье Андреевне от 14 июля 1910 г. писал об этом так: «Всё в нашем понимании жизни было прямо противоположно: и образ жизни, и отношение к людям, и к средствам жизни, собственности, которую я считаю грехом, а ты — необходимым условием жизни». («Письма гр. Л. Н. Толстого к жене», изд. 2. М. 1914, стр. 587.)

Относясь резко враждебно к идеям и взглядам Толстого, С. А. Толстая, по природе своей очень несдержанная, экспансивная, а в 1900-х годах и истерическая, делала жизнь мужа настолько тяжелой, что перед ним не раз вставала мысль об уходе из семьи. Но он не уходил (хотя и несколько раз пытался это сделать) для того, чтобы своим уходом «не нарушить любви». Жизнь в ненавистных ему барских условиях и с духовно чуждым ему человеком была для Толстого проверкой искренности и глубины его взглядов. Все Дневники его 1881—1910 гг. полны записями о том, насколько удавался или не удавался ему этот «экзамен», как он выражался.

Лето 1910 г. было для Толстого поворотным пунктом. Постепенно он всё более и более приходил к сознанию, что его жизнь в Ясной поляне есть ненужная и бесполезная жертва, и в ночь с 27 на 28 октября 1910 г. он осуществил свою давнишнюю мечту ухода из Ясной поляны. Обстоятельства, подготовившие уход Толстого, записаны им в его Дневнике 1910 г. (см. т. 58).

Уход, а затем смерть Толстого потрясли Софью Андреевну, и она даже покушалась на самоубийство. Скончалась С. А. Толстая от воспаления легких 5 ноября 1919 г. в Ясной поляне и похоронена на кладбище с. Кочаки в 3 верстах от Ясной поляны.

В мае 1883 г. Толстой, отказавшись от собственности на землю, имущество и от прав литературной собственности, выдал доверенность С. А. Толстой на ведение всех дел и издание его сочинений, написанных по 1881 год. Сделавшись таким образом монопольной издательницей этих сочинений, С. А. Толстая в течение двадцати шести лет (с 1886 по 1911 г.) выпустила восемь изданий собрания сочинений Толстого и большое количество изданий отдельных произведений.

С. А. Толстая принимала ближайшее участие в печатании и продаже этих изданий: заключала договоры с владельцами типографий, правила корректуры и организовала склад изданий во флигеле своего дома в Москве. Только благодаря ее личным хлопотам удалось снять запрещение6 7 с «Крейцеровой сонаты» в 1890 г. С. А. Толстая неоднократно выступала в печати с «открытыми письмами». В 1892 г. в «Неделе» (№ 13) напечатано было «Опровержение гр. С. А. Толстой слухов об аресте гр. Л. Н. Толстого», в 1901 г., после постановления Синода об отлучении Толстого от церкви она написала открытое письмо к митрополиту Антонию, который отвечал ей тоже открытым письмом (см. «Церковные ведомости» 1901, № 7); в 1902 г. С. А. Толстая послала в редакцию газеты «Русские ведомости» сообщение о состоянии здоровья Толстого («Русские ведомости» 1902, № 342); в 1903 г. С. А. Толстая выступила с письмом-протестом против произведений Леонида Андреева («Новое время» 1903, № 9673 от 7 февраля); в 1905 г. в ответ на статью Я. Г. Буланова в «Московских ведомостях» «Толстой и освободительное движение» С. А. Толстая напечатала статью «Из Ясной поляны»; в 1909 г. (12 марта) она протестовала в газетах против высылки В. Г. Черткова из Тульской губернии.

Кроме этих писем перу С. А. Толстой принадлежит ряд беллетристических произведений. В юности ею была написана уничтоженная впоследствии повесть «Наташа». В 1895 г. был напечатан в журнале «Детское чтение» (№ 12) «Бабушкин клад. Предание», а в 1904 г. под псевдонимом «Усталая» в «Журнале для всех» (№ 3) — девять стихотворений в прозе под общим заглавием: «Стоны». В 1910 г. вышел в свет сборник детских рассказов «Куколки-скелетцы» (с 8 рисунками в красках, исполненными по плану автора художником А. Моравовым. М. 1910, 8о, 34 стр.). — Неопубликованными остались повесть «Песня без слов» (1895—1900 гг.) и повесть по поводу «Крейцеровой сонаты».

Особое место занимают писания С. А. Толстой, относящиеся к жизни и творчеству Толстого. Ей принадлежит первый появившийся в печати биографический очерк Толстого (проредактированный им самим) в издании М. М. Стасюлевича «Русская библиотека. IX. Граф Лев Николаевич Толстой». Спб. 1879. В 1870—1881 гг. ею же сделан ряд ценных записей о работе над историческими романами «Петр I» и «Декабристы», об «Анне Карениной» и о ссоре Толстого с Тургеневым. В 1913 г. С. А. Толстой с ее примечаниями изданы «Письма Л. Н. Толстого к жене» (второе издание в 1915 г.).

С. А. Толстой принадлежит перевод на французский язык сочинения Толстого «О жизни». По просьбе Толстого ею переведено с немецкого «Учение 12 апостолов» и с английского «О секте бехаистов».

В течение пятидесяти лет, в 1860—1910 гг., С. А. Толстая часто вела дневник. Из записей эпохи до замужества сохранился один отрывок 1860 г. «Поездка к Троице». Дневники 1862—1910 гг. изданы в четырех частях под редакцией С. Л. Толстого («Дневники С. А. Толстой. 1860—1891, изд. Сабашниковых. М. 1928; то же, часть вторая. 1891—1897, изд. Сабашниковых. М. 1929; то же, 1897—1909, изд. «Север». М. 1932; «Дневники С. А. Толстой за 1910 год, изд. «Советский писатель». М. 1936.

Дневники эти, заключая в себе часто ценный биографический материал, в общем производят тяжелое впечатление. В дневниках 1860-х—1870-х годов немало записей, удовлетворявших «потребность сосредоточиться и выплакаться, выписаться в журнале» (запись от 22 апреля7 8 1864 г.) и потому исполненных обвинениями, упреками, жалобами на себя, на мужа, на всё окружающее. С годами эта обвинительная тенденция усиливается, и желание оправдать себя заставляет автора дневника быть элементарно неправдивой. Кроме этого многие страницы дневника последних лет написаны в состоянии сильнейшей истерии, что еще более уменьшает их достоверность.

На основании своих дневников и писем к ней С. А. Толстая в 1904— 1916 гг. писала свою обширную автобиографию «Моя жизнь», заключающую в себе восемь частей: ч. I. 1844—1863 гг., ч. II. 1863—1876 гг.; ч. III. 1876—1881 гг., ч. IV. 1881—1887 гг.; ч. V. 1887—1891 гг., ч. VI. 1891—1893 гг., ч. VII. 1894—1897 гг., ч. VIII. 1898—1901 гг.

Значение этого труда для биографии Толстого гораздо меньше, чем дневники Софьи Андреевны, так как всё, что есть фактического в «Моей жизни», извлечено ею из дневников, писем и других документов, почти полностью сохранившихся, а потому и лишающих ее работу автобиографического значения первоисточника. На этом каркасе фактов С. А. Толстая в «Моей жизни» строит обширный, пристрастный обвинительный акт против Толстого. В воспоминаниях этих всё время сказывается желание оправдаться перед читателем, обвинить во всем происшедшем мужа. Как и в дневниках, здесь продолжается всё та же тяжба со Львом Николаевичем, мелкое, повторяющееся с маниакальной настойчивостью «сведение счетов» с ним. Спокойно смотреть на прошлое С. А. Толстая не хочет и не может. Всё это совершенно обесценивает «Мою жизнь», как источник для биографии Толстого. Наиболее ценные в этом отношении эпизоды из автобиографии С. А. Толстой опубликованы ею. Это, кроме вышеуказанной статьи «Женитьба Толстого», «Воспоминания» («Власть тьмы») («Толстовский ежегодник» 1912 г.), «Четыре посещения гр. Л. Н. Толстым монастыря Оптина пустынь» («Толстовский ежегодник 1913 г.») и „Первое представление комедии гр. Л. Н. Толстого «Плоды просвещения»“ («Солнце России» 1912, № 145 (46) от 7 ноября). Сюда же относятся воспоминания С. А. Толстой об И. С. Тургеневе, напечатанные в «Орловском вестнике» 1903, № 224 (перепечатаны в книге Н. Л. Бродского «И. С. Тургенев в воспоминаниях современников и его письмах», изд. Думнова. М. 1924).

Краткая автобиография С. А. Толстой напечатана В. С. Спиридоновым в журнале «Начала» 1921, № 1.

Литература о С. А. Толстой, поскольку о ней говорится в биографиях Толстого и в воспоминаниях о нем, огромна. Из специально ей посвященных работ укажем статью М. Горького «О С. А. Толстой» («Русский современник» 1924, № 4) и воспоминания В. Ф. Булгакова в статье «Письма С. А. Толстой к В. Ф. Булгакову» («На чужой стороне» Берлин, 1923, II).

2 [что я ухаживаю,]

3 Елизавета Андреевна Берс (р. 27 июля 1843 г., ум. 16 ноября 1919 г.), старшая сестра С. А. Толстой, была замужем за флигель-адъютантом, Гавриилом Емельяновичем Павленковым (ум. 1892 г.), развелась с ним и вторично вышла замуж за своего двоюродного брата, Александра Александровича Берса (1844—1921). Ее младшая сестра Т. А. Кузминская8 9 следующим образом характеризует Е. А. Берс и ее взаимоотношения с Толстым: «Лев Николаевич ни на кого из нас не обращал исключительного внимания и ко всем относился равно. С Лизой он говорил о литературе, даже привлек ее к своему журналу «Ясная Поляна». Он задал ей написать для своих учеников два рассказа: «О Лютере» и «О Магомете». Она прекрасно написала их, и они полностью были напечатаны в двух отдельных книжках, в числе других приложений» (Т. А. Кузминская, «Моя жизнь дома и в Ясной поляне 1846—1862. М. 1925, стр. 71). «Частые посещения Льва Николаевича вызывали в Москве толки, что он женится на старшей сестре Лизе. Пошли намеки, сплетни, которые доходили и до нее» (там же, стр. 75). «Лиза всегда почему-то с легким презрением относилась к семейным, будничным заботам. Маленькие дети, их кормление, пеленки, всё это вызывало в ней не то брезгливость, не то скуку. Соня, напротив, часто сидела в детской, играла с маленькими братьями, забавляла их во время их болезни, выучилась для них играть на гармонии и часто помогала матери в ее хозяйственных заботах. Поразительно, как во всем эти две сестры были различны» (там же, стр. 79). Е. А. Берс очень тяжело пережила предложение Толстого Софии Андреевне. Т. А. Кузминская так описывает события, связанные с предложением 16 сентября 1862 г.: ...«Меня позвали делать чай. Через несколько времени я видела, как Соня, с письмом в руке, быстро прошла вниз в нашу комнату. Через несколько мгновений за ней тихо, как бы нерешительно, последовала и Лиза. «Боже мой! думала я; она помешает Соне... Я бросила разливать чай и побежала за Лизой. Я не ошиблась. Лиза только что спустилась вниз и стучалась в дверь нашей комнаты, которую заперла за собой Соня. — Соня! — почти кричала она. — Отвори дверь, отвори сейчас! Мне нужно видеть тебя... Дверь приотворилась. — Соня, что le comte пишет тебе, — повелительным голосом почти кричала Лиза. По ее голосу я видела, что она была страшно возбуждена и взволнована; такой я никогда еще не видела ее. — Il m’a fait la proposition [Он мне сделал предложенье], — отвечала тихо Соня, видимо испугавшись состояния Лизы и переживая, вместе с тем, те счастливые минуты спокойного удовлетворения, которое может дать только взаимная любовь. — Откажись! — кричала Лиза, — откажись сейчас! — в ее голосе слышалось рыданье. Соня молчала. Видя ее безвыходное положение, я побежала за матерью. Я была бессильна помочь им, но понимала, что тут каждая минута дорога, что Лев Николаевич там, наверху, ждет ответа и что он не должен ничего знать о Лизе и ее состоянии. Мама пошла вниз, а я осталась наверху. Матери удалось успокоить Лизу» (там же, стр. 131—132). Имеются следующие записи в Дневнике Толстого, — под 22 сентября 1861 г.: «Лиза Берс искушает меня; но этого не будет. Один расчет недостаточен, а чувства нет». Другая запись под 8 сентября 1862 г.: «Лиза как будто спокойно владеет мной. Боже мой! как бы она была красиво несчастлива, ежели бы была моей женой». Под 10 сентября 1862 г.: «Я начинаю всей душой ненавидеть Лизу». На другой день после объяснения с Софьей Андреевной Толстой записал: «Лиза жалка и тяжела, она должна бы меня ненавидеть. Целует». С. А. Толстая пишет в дневнике: «Отец мой был очень недоволен,9 10 что выхожу я, а не сестра Лиза, не хотел соглашаться, не давал денег на приданое. Сестра Лиза великодушно пошла выпрашивать у отца согласия и денег на мое приданое» (Дневники С. А. Толстой, 1891—1897. М. II, стр. 90). А. Е. Берс писал С. А. Толстой 5 октября 1862 г.: «На щет Лизы будь совершенно покойна; она также очень желает, чтобы вы жили у нас, и ты увидишь, как она радушно обеих вас обнимет; она совершенно покойна и так обо всем умно рассудила, что я не могу довольно на нее нарадоваться. Будь уверена, что она от души радуется твоему счастью». После женитьбы Толстого связь с Е. А. Берс у него не порвалась. Она оказывала помощь Толстому в его работах над «Войной и миром». Сохранилось ее письмо от середины сентября 1863 г. в ответ на запрос Толстого о нужных ему материалах; к этому письму приложен список книг, представляющих подбор основных изданий по истории 1812 г. Толстой вывел Е. А. Берс в образе Веры Ростовой. Т. А. Кузминская писала в 1864 г. после первого чтения «Войны и мира» («1805 год»): «Вера — ведь это настоящая Лиза. Еe степенность, отношение к нам...» («Моя жизнь дома и в Ясной поляне», III, стр. 24.)

Е. А. Берс является автором следующих произведений: «О причинах разорения земледельческой России», Спб. 1899; «Вопросы нашего времени» (на правах рукописи) Спб. 1902; другое издание: Спб. 1906; «Курс на русский рубль», Птг. 1914.

4 Повесть Софьи Андреевны была написана в 1860 г. (п. С. А.). Содержание ее характеризуется Т. А. Кузминской так: «Подробности повести я хорошо не помню, но сюжет и герои остались у меня в памяти. В повести два героя — Дублицкий и Смирнов. Дублицкий — средних лет, непривлекательной наружности, энергичен, умен, с переменчивыми взглядами на жизнь. Смирнов — молодой, лет 23, с высокими идеалами, положительного спокойного характера, доверчивый и делающий карьеру. Героиня повести — Елена. Молодая девушка, красивая, с большими черными глазами. У нее старшая сестра Зинаида, несимпатичная, холодная блондинка, и меньшая — 15 лет, Наташа, тоненькая и резвая девочка. Дублицкий ездит в дом без всяких мыслей о любви. Смирнов влюблен в Елену, и она увлечена им. Он делает ей предложение; она колеблется дать согласие; родители против этого брака, по молодости его лет. Смирнов уезжает по службе. Описание его сердечных мук. Тут много вводных лиц. Описание увлечения Зинаиды Дублицким, разные проказы Наташи, любовь ее к кузену и т. д. Дублицкий продолжает посещать семью Елены. Она в недоуменьи и не может разобраться в своем чувстве, не хочет признаться себе самой, что начинает любить его. Ее мучает мысль о сестре и о Смирнове. Она борется с своим чувством, но борьба ей не по силам. Дублицкий как бы увлекается ею, а не сестрой и тем, конечно, привлекает ее еще больше. Она сознает, что его переменчивые взгляды на жизнь утомляют ее. Его наблюдательный ум стесняет ее. Она мысленно часто сравнивает его с Смирновым и говорит себе: «Смирнов просто, чистосердечно любит меня, ничего не требуя от меня». Приезжает Смирнов. При виде его душевных страданий и вместе с тем чувствуя увлечение к Дублицкому, она задумывает итти в монастырь. Тут подробностей я не помню, но кончается повесть тем, что Елена как10 11 будто устраивает брак Зинаиды с Дублицким и много позднее уже выходит замуж за Смирнова. Эта повесть интересна тем, что сестра Соня описывала в ней состояние души своей в это время и вообще семью нашу. Жалко, что сестра сожгла свою повесть, потому что в ней ярко выступал как бы зародыш семьи Ростовых: матери, Веры и Наташи» («Моя жизнь дома и в Ясной поляне», I, стр. 97—98). Сама С. А. Толстая сообщает в своей «Автобиографии» о повести следующее: «Вскоре после экзаменов я принялась писать повесть, взяв героинями себя и мою сестру Таню и назвав ее «Наташей». Так и Лев Николаевич назвал свою героиню Наташей в «Войне и мире». Я сожгла эту повесть перед свадьбой, так же, как и свои дневники, писанные с одиннадцатилетнего возраста, и другие начала моих юных произведений, о чем очень сожалею» («Начала» 1921, I, стр. 142).

О передаче повести Толстому и о произведенном впечатлении С. А. Толстая вспоминала в 1912 г.: «Мы много гуляли и беседовали со Львом Николаевичем, и он меня расспросил, пишу ли я свой дневник. Я сказала, что пишу давно, с одиннадцатилетнего возраста, и кроме того, написала в прошлое лето, когда мне было 16 лет, длинную повесть. — Дайте мне прочесть ваши дневники, — просил меня Лев Николаевич. — Нет, не могу. — Ну, так дайте повесть. — Повесть я дала. На другое утро я спросила его, читал ли он ее? Он мне ответил спокойно и равнодушно, что просмотрел ее». («Дневник С. А. Толстой. 1860—1891». М. 1928, стр. 18.)

Сам Толстой записал в своем Дневнике следующее 26 августа: «Пошел к Берсам пешком.... Дала прочесть повесть. Что за энергия правды и красоты! Ее мучает не ясность. Всё я читал без замирания, без признака ревности или зависти, но «необычайно непривлекательной наружности» и «переменчивость суждений» задело славно. Я успокоился: всё это не про меня». (См. т. 48.) Это успокоение длилось недолго, ибо, как вспоминает С. А. Толстая, «потом он мне рассказал, что не спал всю ночь и очень его волновало мое суждение о лице повести, «князе Дублицком, в котором он узнал себя» («Дневник С. А. Толстой», стр. 19).

5 О наружности Толстого его ученик пишет: «Такой дюжий, гладкий и некрасивый. Борода черная, цыганская. А волосы длинные, нос широкий» («Воспоминания о Л. Н. Толстом ученика яснополянской школы Василия Степановича Морозова». Под ред. и с прим. Алексея Сергеенко, изд. «Посредник». 1917, стр. 26).

Сам Толстой писал в письме к А. А. Толстой от 7 сентября 1862 г.: «А на меня всё несчастия в последнее время... 3-е главное несчастье или счастье, — как хотите судите: я, старый, беззубый дурак, влюбился» (ПТ, стр. 174). Характеристика Т. А. Кузминской такова «В молодости наружность Льва Николаевича всегда мучила его. Он был уверен, что он отталкивающе дурен собой. Я не раз слышала от него, как он это говорил. Он, конечно, не знал того, что привлекательную сторону его наружности составляла духовная сила, которая жила в его глубоком взгляде, он сам не мог видеть и поймать в себе этого выражения глаз, а оно-то и составляло всю11 12 прелесть его лица» («Моя жизнь дома и в Ясной поляне», 1846—1862, стр. 128).

6 В подлиннике: в Ивицы. Ивицы — имение Александра Михайловича Исленьева, Тульской губернии, Одоевского уезда, в пятидесяти верстах от Ясной поляны. Берсы поехали в Ивицы навестить деда Софьи Андреевны А. М. Исленьева в августе 1862 г. По дороге заезжали в Ясную поляну. О дальнейшем Софья Андреевна рассказывает так: «На другой же день нашего пребывания в Ивицах неожиданно явился верхом на своей белой лошади Лев Николаевич.... Было что-то очень много гостей. Молодежь, после дневного катанья, вечером затеяла танцы. На двух столах старички и дамы играли в карты. Когда потом все разъехались и разошлись, столы остались открытыми, свечи догорали, а мы всё еще не шли спать, потому что Лев Николаевич оживленно разговаривал и удерживал нас. Но мама нашла, что всем пора отдохнуть, и строго велела итти спать. Мы не смели ослушаться. Уже я была в дверях, когда Лев Николаевич меня окликнул. — Софья Андреевна, подождите немного! — А что? — Вот прочтите, что я вам напишу. — Хорошо, — согласилась я. — Но я буду писать только начальными буквами, а вы должны догадаться, какие это слова. — Как же это? Да это невозможно! Ну, пишите. Лев Николаевич очистил щеточкой все карточные записи, взял мелок и начал писать. Мы оба были очень серьезны, но сильно взволнованы. Я следила за его большой, красной рукой и чувствовала, что все мои лучшие силы и способности, всё мое внимание были энергично сосредоточены на этом мелке, на руке, державшей его. Мы оба молчали. «В.м.и.п.с.с.ж.н.м.м.с.и.н.с.», — написал Лев Николаевич. «Ваша молодость и потребность счастья слишком живо напоминают мне мою старость и невозможность счастья», — прочла я. Сердце мое забилось так сильно, в висках что-то стучало, лицо горело, — я была вне времени, вне сознания всего земного: мне казалось, что я всё могла, всё понимала, обнимала всё необъятное в эту минуту. — Ну, еще, — сказал Лев Николаевич и начал писать: «В.в.с.с. л.в.н.м.и.в.с.Л.З.м.в.с.в.с.Т.» «В вашей семье существует ложный взгляд на меня и вашу сестру, Лизу. Защитите меня вы с вашей сестрой Танечкой», — быстро и без запинки читала я по начальным буквам. Лев Николаевич даже не был удивлен. Точно это было самое обыкновенное событие. Наше возбужденное состояние было настолько более повышенное, чем обычное состояние душ человеческих, что ничто уже не удивляло нас. Послышался недовольный голос матери, звавшей меня спать. Мы наскоро простились, потушили свет и разошлись» («Дневник С. А. Толстой» 1860—1891, стр. 14—15). Т. А. Кузминская вспоминала так: «В Ивицах я стала замечать, что Лев Николаевич больше бывал с Соней, оставался с ней наедине, словом, отличал ее от других, Соня краснела и оживлялась в его присутствии» («Моя жизнь дома и в Ясной поляне», 1846—1862, стр. 115).

7 П[оливанову]. — Митрофан Андреевич Поливанов (1842—1913), сын Андрея Андреевича Поливанова и Елизаветы Ивановны, рожд. Смирновой, брат военного министра Поливанова. Службу начал в третьем резервном стрелковом батальоне и продолжал в л.-гв. Егерском полку.12 13 По окончании Инженерной академии занимал там должность репетитора; состоял начальником участка Николаевской ж. д., затем заведывал придворными конюшенными зданиями. Был женат на Анне Михайловне Пармонт. — Об его знакомстве с семьей Берсов Т. А. Кузминская рассказывает: «С переездом в Москву жизнь стала приятнее. Субботы вносили большое оживление. Приезжали кадеты — Саша [Александр Андреевич Берс, старший брат Софьи Андреевны] и его новый знакомый, которого товарищем его нельзя было назвать: он был тремя годами старше брата. М. А. Поливанов был товарищ покойного сына деда Исленьева, и дедушка нам его привез в первый раз, а потом уже Поливанов всегда приезжал к нам в отпуск, проводил у нас и праздники, и лето. Это был высокий, белокурый юноша, умный, милый, вполне порядочный. Он был сын Костромских помещиков. Мы навсегда сохранили с ним хорошие отношения» («Моя жизнь дома и в Ясной поляне» 1846—1862, стр. 50). В главе «Наши юные увлечения» Т. А. Кузминская рассказывает: «Поливанов чаще стал бывать у нас, он проводил в корпусе последний год. Я замечала, что уже давно он был неравнодушен к Соне. Любовь эта была вызвана ее участливостью к нему. Он был одинок, наш дом был для него как бы родным. Соня участливо относилась к нему, когда его постигло горе. Одна сестра его умерла. Другая, восемнадцати лет, пошла в монастырь. Соня утешала его, как умела. Беседовала с ним, играла ему его любимые арии из оперы и сочувствовала ему, когда у него бывали неприятности по корпусу» (там же, стр. 66—67). По окончании корпуса Поливанов «уехал в Петербург для поступления в академию. После своего отъезда он оставил в семье нашей пустое место и, когда приезжал из корпуса один брат, у меня щемило сердце. Соня втихомолку плакала о нем, скрывая свое чувство к нему, хотя, конечно, все в доме знали об их обоюдном увлечении и смотрели на это, как на самое обыкновенное дело» (там же, стр. 77). После разговора с Софьей Андреевной в связи с ее новым чувством к Толстому Татьяна Андреевна размышляла ночью: «А Поливанов? — думала я, — ведь он ей сделал предложение, она согласилась, но он сказал, что она свободна и не связана словом. Да, любовь ее раздвоилась... «Вода утекает», как предсказала няня. Когда она видит Льва Николаевича, она всей душой льнет к нему; когда я получаю письмо от Поливанова, она с нетерпением перечитывает его!» (Там же, стр. 85). В своем дневнике С. А. Толстая сформулировала так: «Любя свои мечты, я сделала П[оливанова] приложением к ним» (запись 8 октября 1862 г.). Поливанов тяжело пережил известие о том, что С. А. Берс выходит замуж за Толстого. С. А. Толстая рассказывает: «На другой день [после сделанного Толстым предложения] были именины матери и мои. Все приезжали нас поздравлять и всем объявляли мое замужество. Был тяжелый эпизод. Приехал... П. — Он хотел на мне жениться, и я почти обещала ему, но когда полюбила Льва Николаевича, то написала ему отказ. Он письма не получил, и когда ему сказали, что я выхожу замуж, он не поверил, пока не спросил меня. — Я очень смутилась, мне было и совестно, и страшно, но я сказала, что это правда. Он встал и ушел. Через несколько времени меня зовет няня... вниз... Я сошла к ней вниз. В детской сидел П. и рыдал страшно. Я13 14 никогда прежде не видала рыдающего мужчину. Это было ужасно, я убежала» («Дневник С. А. Толстой, 1891—1897», стр. 90). Но всё же брак Толстого с Софьей Андреевной не поколебал отношения Поливанова к семье Берсов. Вспоминая о своем пребывании в Петербурге весной 1863 г., Т. А. Кузминская пишет: «Все эти дни Поливанова не было в Петербурге. Мы встретились с ним друзьями. Я нашла в нем перемену к лучшему. Он был спокоен и даже весел. Но всё же с интересом расспрашивал о жизни Сони» («Моя жизнь дома и в Ясной поляне», II, стр. 39). В дневнике Толстого под 3 января 1863 г. мы находим следующую запись: «Присутствие П[оливанова] неприятно мне; надо его перенести». Толстой изобразил Поливанова в «Войне и мире» в образе Бориса Друбецкого. Сам Поливанов писал 2 марта 1865 г.: «В Борисе есть кусочек меня». Татьяна Андреевна подтвердила это в ответном письме от 26 марта того же года: «Да, в нем [Борисе] есть ваша наружность и ваша manière d’être [манера себя держать]».

8 Зачеркнуто: [Неразобр.] равно мне надо не видаться с вами [неразобр.] всей души спросите себя вы любите [неразобр.] мне знать. «Здесь вычеркнуто шесть строк, так что нельзя прочесть» (п. С. А.).

9 Татьяна Андреевна Берс (р. 29 октября 1846 г., ум. 8 января 1925 г.), младшая дочь Андрея Евстафьевича и Любови Александровны Берсов. Помнила Толстого с своего девятилетнего возраста, когда он приезжал к Берсам на дачу «в военном мундире во время Севастопольской войны». Толстой навещал тогда Берсов, как «товарищ детства матери» (Т. А. Кузминская «Моя жизнь дома и в Ясной поляне», I, стр. 52). В начале 1860-х гг., когда Толстой стал, приезжая в Москву, чаще бывать в доме Берсов, он, по свидетельству самой Т. А. Берс, относился к ней, как к ребенку, «школьничал, как с подростком, сажал к себе на спину и катал по всем комнатам. Заставлял говорить стихи и задавал задачи» (там же, I, стр. 71). Когда Толстой был женихом, Т. А. Берс перешла с ним на «ты» в то время, как он продолжал говорить Софии Андреевне «вы». В Дневнике под 30 декабря 1862 г. Толстой записал: «Таня чувственность. Соня трогает боязнью». Под 15 января 1863 г. читаем: «Таня прелесть наивности, эгоизма и чутья. Как она отнимет у Л[юбови] А[лександровны] чай или повалит ее. Люблю и не боюсь». После своей женитьбы Толстой с неизменным благорасположением и вниманием относился к Т. А. Берс, принимая близко к сердцу все обстоятельства ее жизни. К 1863 г. относится увлечение Т. А. Берс Анатолием Львовичем Исленьевым-Шостаком; Толстой, чтобы положить конец увлечению Татьяны Андреевны, настоял на отъезде Шостака из Ясной поляны. Также близкое участие принимал Толстой в романе своего брата С. Н. Толстого с Т. А. Берс. Браку воспрепятствовало то обстоятельство, что у С. Н. Толстого была гражданская жена — цыганка Марья Михайловна Шишкина. Сохранилось письмо Толстого к Т. А. Берс от 31 декабря 1864 г., в котором, как выражается в своих воспоминаниях Татьяна Андреевна, Лев Николаевич «открыл ей всю правду» о Сергее Николаевиче и его обязанностях по отношению к Маше Шишкиной. В свое время Т. А. Берс под этим письмом подписала: «Зеркало Добродетели. Детская книжка полная морали». В этом письме Толстой писал: «кроме твоего14 15 горя, у тебя, у тебя то есть столько людей, которые тебя любят (меня помни)». В другом, недатированном, письме 1864 г. он писал: «Таня, милый друг мой, ты молода, ты красива, ты одарена и мила. Береги себя и свое сердце. Раз отданное сердце нельзя уже взять назад, и след остается навсегда в измученном сердце». В связи с неудачей своего романа Т. А. Берс пробовала отравиться. В июне 1865 г. после того, как Т. А. Берс написала о своем отказе C. Н. Толстому, ею было послано письмо к родителям с сообщением об этом отказе; к этому письму Толстой приписал: «Что прибавлять к этому чудному письму. Всё это правда, всё это от сердца и всё это прелестно. Я всегда не только любовался ее веселостью, но и чувствовал в ней прекрасную душу и она теперь показала ее этим великодушным высоким поступком, о котором я не могу ни говорить, ни думать без слез». Т. А. Берс в свою очередь относилась к Льву Николаевичу, как к самому близкому человеку. Так она писала 3 марта 1866 г. Поливанову в связи с своей болезнью: «меня всё лечат. Мне не могут помочь облатки, капли и пр. Господи! Как они не понимают ничего. Понимает один Лёвочка только». Т. А. Берс послужила живой натурой Толстому в «Войне и мире», являясь прототипом Наташи Ростовой. В 1867 г. Т. А. Берс вышла замуж за своего двоюродного брата, Александра Михайловича Кузминского. Толстой был против этой свадьбы, предполагая, что составится брак Т. А. Берс с его другом Дм. А. Дьяковым, в имении которого Татьяна Андреевна часто гостила. В течение почти двадцати пяти лет ежегодно Т. А. Берс, сначала девушкой, а потом с мужем и детьми, проводила лето в Ясной поляне во флигеле. В шуточных письмах яснополянского почтового ящика Толстой охарактеризовал Кузминскую так (корреспонденция «Чем люди живы в Ясной поляне»): «Татьяна Андреевна жива тем, что умеет нравиться, веселиться и заставить себя любить». Л. Л. Толстой писал так: «у тети Тани была способность, как у нас говорили, «поднимать вопросы» и, действительно, очень часто какой-нибудь своей самой неожиданной и крутой постановкой мысли она заставляла и Льва Николаевича и других доходить до интересных разговоров». («В Ясной поляне». Прага. 1923, стр. 24—25.) Т. А. Кузминская оставила о себе память, как о талантливой исполнительнице романсов. Ей посвящено стихотворение Фета «Опять» («Сияла ночь. Луной был полон сад»). И. Л. Толстой считает, что исполнение дуэтов Т. А. Кузминской с Ипполитом Нагорновым (братом мужа дочери гр. М. Н. Толстой) послужило Толстому основным сюжетом для «Крейцеровой сонаты». (Илья Толстой, «Мои воспоминания». М. 1933. Второе издание, стр. 63.) Т. А. Кузминская является автором следующих работ, посвященных Толстому и лицам, с ним связанным: «Воспоминания о гр. Л. Н. Толстом в шестидесятых годах» (иллюстр. прил. к «Новому времени» 1908 г., №№ 11655 и 11659; было переиздано брошюрой); «Мои воспоминания о М. Н. Толстой» (иллюстр. прил. к «Новому времени» 1913 г., №№ 13543 и 13550; было переиздано брошюрой — Спб. 1914); «В Ясной Поляне осенью 1907 года» (иллюстр. прил. к «Новому времени» 1908 г. №№ 11530, 11534, 11544 и 11551; было переиздано брошюрой. Спб. 1908 г.); «Мой последний приезд в Ясную поляну» (о смерти и похоронах Толстого) («Новое время». 1910, № 12487); «Как мы жили в Ясной15 16 поляне» («Родник». 1906. №№ 23—24, стр. 59—64); «Воспоминания прошлого (быль)» Типогр. Губернского правления. Орел. 1885; «Отношение графа Льва Николаевича Толстого к войне вообще» (Пгр. 1915); «Tolstoy et la guerre» («La Revue» 1917. № 1—2); «Моя жизнь дома и в Ясной поляне». Три части в изд. Сабашникова, первое издание М. 1925—1926, второе издание — М. 1927—1928. В первой части своих воспоминаний Кузминская рассказывает о своих предках и родителях, о своем детстве и отрочестве, кончая рассказ женитьбой Толстого в 1862 г. Вторая часть охватывает эпоху писания «Войны и мира», третья часть доводит изложение до 1868 г. Кроме того Т. А. Кузминская написала: рассказ «Бабья доля» (проредактирован Толстым и напечатан в «Вестнике Европы», 1886. № 4; отдельно издан «Посредником» М. 1886 г.); «Бешеный волк» (напечатан в «Вестнике Европы» 1886. № 6; отдельно — М. 1891); «Сестра и я» («Семейные вечера») «Из жизни крепостной девочки» Спб. 1911; «Вегетарианский стол» Спб., пять изданий. О Т. А. Кузминской см. статью В. В. Нагорновой, рожд. Толстой: «Оригинал Наташи Ростовой в романе «Война и мир». Молодость Т. А. Кузминской» (иллюстр. прил. к «Новому времени» 1916, №№ 14400, 14413, 14427 и 14434). После смерти Т. А. Кузминской в Ясной поляне остался ценный архив, включающий обширную переписку Т. А. Кузминской с С. А. Толстой и рядом лиц, связанных с Толстым и Ясной поляной. Архив этот хранится в ГТМ.

2.

1862. Сентября 14. Москва.

Софья Андревна!

Мнѣ становится невыносимо. Три недѣли я каждый день говорю: нынче все скажу, и ухожу съ той же тоской, раскаяньемъ, страхомъ и счастьемъ въ душѣ. И каждую ночь, какъ и теперь, я перебираю прошлое, мучаюсь и говорю: зачѣмъ я не сказалъ, и какъ, и что бы я сказалъ. Я беру съ собой это письмо, чтобы отдать его вамъ, ежели опять мнѣ нельзя или не достанетъ духу сказать вамъ все.

Ложный взглядъ вашего семейства на меня состоитъ въ томъ, какъ мнѣ кажется, что я влюбленъ въ вашу сестру Лизу.1 Это несправедливо. Повѣсть вашa засѣла у меня въ головњ, оттого что, прочтя ее, я убѣдился въ томъ, что мнѣ, Дублицкому,2 непристало мечтать о счастіи, что ваши отличныя, поэтическія требованія любви... что я не завидовалъ и не буду завидовать тому, кого вы полюбите. Мнѣ казалось, что я могу радоваться на васъ, какъ на дѣтей.

В Ивицахъ3 я писалъ: Ваше присутствіе слишкомъ живо16 17 напоминаешъ мнњ мою старость и невозможность счастія, и именно вы.

Но и тогда, и послѣ я лгалъ передъ собой. Еще тогда я бы могъ оборвать все и опять пойти въ свой монастырь одинокаго труда и увлеченья дѣломъ. Теперь я ничего не могу, а чувствую, что я напуталъ у васъ въ семействѣ, что простыя, дорогія отношенія съ вами, какъ съ другомъ, честнымъ человѣкомъ — потеряны. А я не могу уѣхать и не смѣю остаться. Вы, честный человѣкъ, руку на сердце, — не торопясь, ради Бога не торопясь, скажите, что мнѣ дѣлать. Чему посмѣешься, тому поработаешь. Я бы померъ со смѣху, ежели бы мѣсяцъ тому назадъ мнѣ сказали, что можно мучаться такъ, какъ я мучаюсь, и счастливо мучаюсь, это время. Скажите, как честный человњкъ, — хотите ли вы быть моей женой? Только ежели отъ всей души, смњло вы можете сказать да, а то лучше скажите нѣтъ, ежели есть въ васъ тѣнь сомнѣнья въ себѣ.

Ради Бога спросите себя хорошо.

Мнѣ страшно будетъ услышать нѣтъ, но я его предвижу и найду въ себѣ силы снести; но ежели никогда мужемъ я не буду любимымъ такъ, какъ я люблю, это будетъ ужаснѣй.

Печатается по автографу, хранящемуся в АТБ. Впервые опубликовано по копии, сделанной С. А. Толстой, в ПЖ, стр. 1. Дата определяется дневниковой записью Толстого от 13 сентября 1862 г.: «4-й час ночи. Я написал ей письмо и отдам завтра, т. е. нынче 14-го». В ПЖ письмо датировано 16—17 сентября. «Предложение было написано на четвертой части листа простой белой бумаги, уже помятой и несвежей. Передано это было вечером в спальне (с перегородкой) моей матери. Жили мы тогда на казенной квартире в Кремле, в доме возле Троицких ворот» (н. п. С. А.). На конверте надпись рукой С. А. Толстой: «Предложение Лёвочки 16-го сентября 1862 года. Москва». В Дневнике Толстого под 13 сентября значится: «Завтра пойду, как встану, и всё скажу или <застрелюсь>». Но 14 сентября письмо не было передано, так же, как и пятнадцатого. 15 сентября Толстой записал в Дневнике: «Не сказал, но сказал, что есть, что сказать». Письмо было вручено Софье Андреевне шестнадцатого сентября. С. А. Толстая вспоминала об этом так в 1912 г.: «16-го сентября...., вечером, приехали кадеты: мой брат Саша и его товарищи.... Лев Николаевич весь этот день провел у нас, и, выбрав от посторонних глаз минутку, вызвал меня в комнату моей матери, где никого в то время не было. — Я хотел с вами поговорить, — начал он, — но не мог. Вот письмо, которое я уже несколько дней ношу в кармане. Прочтите его. Я буду здесь ждать вашего ответа. — Я схватила письмо и стремительно бросилась бежать вниз, в нашу общую, девичью комнату, где мы жили все три сестры.... Письмо это я хорошенько17 18 не прочла сразу, а пробежала глазами до слов: «Хотите ли быть моей женой». И уже хотела вернуться наверх, к Льву Николаевичу с утвердительным ответом, как встретила в дверях сестру Лизу, которая спросила меня: «Ну что?» — Le comte m’a fait la proposition [граф мне сделал предложение], — отвечала я ей быстро. Вошла моя мать и сразу поняла, в чем дело. Взяв меня решительно за плечи и повернув к двери, она сказала: Поди к нему и скажи ему свой ответ. — Точно на крыльях, с страшной быстротой вбежала я на лестницу, промелькнула мимо столовой, гостиной и вбежала в комнату матери. Лев Николаевич стоял, прислонившись к стене, в углу комнаты и ждал меня. Я подошла к нему, и он взял меня зa обе руки. — Ну, что? — спросил он. — Разумеется, да, — отвечала я. Через несколько минут весь дом знал о случившемся, и все стали нас поздравлять» («Дневник С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 21—23).

1 Елизавета Андреевна Берс. См. прим. 3 к п. № 1.

2 См. прим. 4 к п. № 1.

3 См. прим. 6 к п. № 1.

3.

1862 г. Октября вторая половина. Я. П.

Я ужасно наслаждался, читая всѣ эти письма.1 И читалъ съ тобой. Читай и ты со мной. Какіе всѣ славные, милые. Всѣ твои. Лучше твой міръ, чѣмъ мой, поганый, съ работниками.

Записка, написанная по прочтении полученных из Москвы писем к С. А. Толстой ее родных. Быть может, была написана Толстым в то время, когда Софьи Андреевны не было дома, а Лев Николаевич, в свою очередь, также должен был отлучиться, и перед уходом из дома написал жене эту записку.

Печатается по автографу, хранящемуся в АТБ. Впервые опубликовано по копии, сделанной С. А. Толстой, в ПЖ, стр. 9. Датируется на основании следующих слов С. А. Толстой из ее письма к А. А. Берсу от 19 октября 1862 г.: «Сегодня получила целых два пакета писем от своих и до сумасшествия обрадовалась». В ПЖ датировано летом 1864 г.

1 «От моих родных из Москвы» (п. С. А.).

1863

4.

1863 г. Январь 29 — февраль. Москва.

Ничего не надо, кромѣ тебя. Левочка всё вретъ.

Печатается по собственноручной записи Толстого, вписанной в дневник С. А. Толстой за 1863 г. Хранится в АТБ. Впервые опубликовано в издании «Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1860—1891». М. 1928, стр. 65. Толстой вписал свои две фразы, обращенные к С. А. Толстой, после следующей записи последней под 29 января 1863 г.: «Жизнь здесь, в Кремле, мне тягостна, оттого что отзывается то тягостное чувство бездействия и бесцельной жизни, как бывало в девичье время. И всё, что я вообразила себе замужем долгом и целью, улетучилось с тех пор, как Лёвочка мне дал почувствовать, что нельзя удовольствоваться одною жизнью семейною и женою или мужем, а надо что-нибудь еще, постороннее дело». При датировке исходим из того, что Толстой написал свою запись после записи С. А. Толстой от 29 января и перед следующей ее записью от 3 марта.

5.

1863 г. Августа 3—16. Я. П.

Соня, прости меня, я теперь только знаю, что я виноватъ и какъ я виноватъ. Бываютъ дни, когда живешь какъ будто не нашей волей, а подчиняешься какому-то внѣшнему непреодолимому закону. Такой я былъ эти дни насчетъ тебя и кто же [1 неразобр.] — я. А я думалъ всегда, что у меня много недостатковъ и есть одна десятая часть чувства и великодушія. Я былъ грубъ и жестокъ и къ кому же? Къ одному существу, которое дало мнѣ лучшее счастье жизни и которое одно любитъ меня. Соня, я знаю, что это не забывается и не прощается; но я больше тебя знаю и понимаю всю подлость свою, Соня,19 20 голубчикъ, я виноватъ, но я гадокъ [1 неразобр.] во мнѣ есть отличный человѣкъ, который иногда спитъ. Ты его люби и не укоряй, Соня.

Печатается по собственноручной записи Толстого, внесенной в дневник С. А. Толстой за 1863 г. Хранится в АТБ. Впервые опубликовано по подлиннику в издании «Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1860—1891». М. 1928, стр. 75—76. Датируется на основании того, что запись Толстого находится между двумя записями С. А. Толстой под 3 августа и 17 августа. Обращение Толстого им же зачеркнуто волнистой чертой. С. А. Толстая над зачеркнутыми словами воспроизвела их, за исключением двух, не поддающихся прочтению. После зачеркнутой записи Толстого С. А. Толстая написала: «Это написал Лёвочка, прощение просил у меня. Но потом за что-то рассердился и всё вычеркнул. Это была эпоха моей страшной грудницы, болезни грудей, я не могла кормить Сережу, и это его сердило. Неужели я не хотела, это было тогда мое главное сильнейшее желание. Я стоила этих нескольких строк нежности и раскаяния с его стороны, но в новую минуту сердца на меня он лишил их меня, прежде чем я их прочла».

6.

1863 г. Август — октябрь.

Мы будемъ дома въ половинѣ пятаго, непремѣнно. Возвращаться мы будемъ по муравкѣ,1 по дорогѣ въ Горячкино2 (Яковъ3 знаетъ). Ты поѣзжай въ пролеткѣ съ Яковомъ на Барабанѣ. Мы будемъ ѣхать лѣвой стороной дороги, т. е. влѣво отъ вашего направленія. Ежели хочешь проѣхаться больше, такъ какъ день прелестный, то выѣзжай въ часъ съ половиной; ежели хочешь меньше, выѣзжай въ два съ половиной. Якову вели взять рожокъ и трубить. — Агу! агъ.4

Печатается по автографу, хранящемуся в АТБ. Впервые опубликовано по копии, сделанной С. А. Толстой, в ПЖ, стр. 3. Год определяется последними двумя словами письма, относящимися к новорожденному сыну Сергею, родившемуся 28 июня 1863 г.; месяцы — согласно примечанию С. А. Толстой — «с охоты» и «осенью».

1 И. Л. Толстой пишет в своих воспоминаниях: «Около каменных ворот Яснополянской усадьбы проходит старая Екатерининская большая дорога, так называемая Московско-Киевская «муравка». В старину это была одна из главных российских артерий.... Позднее большая дорога была заменена каменным шоссе, которое местами шло с ней параллельно, местами немного от нее отклонялось» (Илья Толстой, «Мои воспоминания». Второе издание. М. 1933, стр. 154).20

21 2 Горячкино — село при реке Упе в 33 верстах от Крапивны, «имение Кулешевых» (н. п. С. А.).

3 Яков Васильевич Цветков (1848—1921), «охотник, ездивший с Л. Н.» (н. п. С. А.), был женат на Прасковье Ивановне из деревни Воробьевки.

4 «Относилось к новорожденному сыну Сереже» (п. С. А.). Сергей Львович Толстой (р. 28 июня 1863 г.) — старший сын Льва Николаевича и Софьи Андреевны Толстых. До осени 1881 г. жил с родителями в Ясной поляне. Учителями были — Лев Николаевич, Софья Андреевна, несколько англичанок, немец Ф. Ф. Кауфман и ряд преподавателей. Между ними выделяются: В. И. Алексеев, приятель Н. В. Чайковского и А. К. Маликова, народник, проживший два года в земледельческой общине русских интеллигентов в Канзасе (САСШ), M. Jules Montels, коммунар 1871 г., скрывавшийся в России под фамилией M. Nief. В 1881 г., выдержав экзамен на аттестат зрелости в Тульской гимназии, С. Л. Толстой поступил в Московский университет на отделение естественных наук, где, по преимуществу, занимался химией. В 1886 г. окончил курс кандидатом. Кандидатская работа С. Л. Толстого о тяжелых нефтяных маслах, произведенная под руководством проф. В. В. Марковникова, вошла в исследования последнего. Музыкальное образование первоначально получил у Тульского учителя музыки А. Г. Мичурина, затем у профессора Московской консерватории Н. Д. Кашкина и исследователя русской народной песни В. П. Прокунина. С января 1887 г. по сентябрь 1888 г. служил членом Тульского отделения Крестьянского банка от земства, с сентября 1888 г. по январь 1890 г. — делопроизводителем центрального управления Крестьянского банка в Петербурге, затем был приписан к Министерству внутренних дел и участвовал в пенитенциарном международном конгрессе. С 1891 г. по 1895 г. служил земским начальником в Чернском уезде Тульской губернии. Занимался сельским хозяйством в Ясной поляне и самарском имении с 1884 г. по 1891 г., начиная с последнего года — в своем имении при селе Никольско-Вяземском. 10 июля 1895 г. женился на Марии Константиновне Рачинской, скончавшейся 2 июля 1900 г. В 1898—1899 гг. участвовал в деле переселения духоборцев и ездил в Англию и Канаду в качестве агента переселения. С 1900 г. по 1908 г. был гласным Московской городской думы. В 1901—1904 гг. был гласным Чернского земства. 30 июля 1906 г. женился вторым браком на гр. Марии Николаевне Зубовой. В 1911 г. принимал участие в организации Толстовской выставки и затем — Толстовского музея. С этого же года состоял товарищем председателя, а затем председателем Толстовского общества в Москве. Был с 1919 г. по 1931 г. председателем Совета Кооперативного товарищества по изучению и распространению творений Л. Н. Толстого. С 1912 г. по 1917 г. состоял председателем Комиссии по народному образованию при Обществе распространения технических знаний, заведывавшей курсами для рабочих (Пречистенскими курсами, при фабрике Тилле и др.). С 1921 г. — штатный научный сотрудник Государственного института музыкальной науки (ГИМН). В 1926—1928 гг. преподавал народную музыку западной Европы на этнографических курсах ГИМН’а, зимой 1928—1929 гг. — в Консерватории, в 1929—1930 гг. — в Музыкальном техникуме имени Октябрьской революции.21 22 Является автором следующих произведений: «Дело Пыркина» — рассказ («Неделя», 1894, май — под псевдонимом С. Бродинского), «О составе крестьянского сословия» («Русская мысль» 1903, 2 и 5); «Тургенев в Ясной поляне» («Голос минувшего» 1918, 1—4); «Л. Н. Толстой о поэзии Ф. И. Тютчева» (ТЕ за 1912 г.); «Юмор в жизни Л. Н. Толстого» (ТП, 3. М. 1923); «Ясная Поляна, путеводитель и описание»; «Федор Толстой американец» изд. ГАХН М. 1926; «Мать и дед Л. Н. Толстого» изд. «Федерация» М. 1928; «Л. Н. Толстой в 70-х годах» («Красная новь», 1928, IX); «Музыка в жизни Л. Н. Толстого» («Лев Николаевич Толстой. Юбилейный сборник», Гиз, М. 1929) — вышло на английском и французском языках; «Л. Толстой и П. Чайковский» («История русской музыки», труды ГИМН’а, 1925); «Les derniers jours de ma mère. Fragment inédit d’un journal intime» [Последние дни моей матери. Неизданный отрывок из интимного дневника] («Europe», 1928, № 67, р. 497—511); «В. Прокунин и Н. Лопатин» (Этнографический сборник ГИМН’а, 1926); «Спутник этнографа музыканта» (совместно с П. Н. Зиминым — Труды ГИМН’а, изд. Музсектора, 1927). Под редакцией С. Л. Толстого вышли 4 тома дневников С. А. Толстой (изд. Сабашниковых, М. 1928—1932 и последний за 1910 г. в изд. «Советского писателя». М. 1936 г.). Из музыкальных композиций С. Л. Толстого напечатаны: семь романсов (изд. Юргенсона), две бельгийских песни (изд. Гроссе), индусские песни и танцы (совместно с Полем, изд. Гроссе), пять романсов (изд. Музсектора), двадцать семь шотландских песен (Росс. муз. изд-во, Музсектор) (10 песен премированы «Домом песни»). Во втором сборнике «Звенья» опубликовал статью: «Квартет Ключ в романе Война и мир» с приложением гармонизации: «Ключ» («С тобой вдвоем») — для трех голосов в сопровождении фортепиано с напева И. В. Ильинского (стр. 618—628).

7.

1863. Август — октябрь.

Я видѣлъ цѣлую ночь страшные сны про Сережу1 маленького и про твоего отца.2 Видѣлъ, что Сережа на уздѣ водилъ вокругъ себя скелета въ холодной комнатѣ. Я проснулся въ 4 въ очень раздраженномъ и хорошемъ состояніи. Очень хочется писать, и знаю, что. Прощай, милая жена.

А можетъ быть будетъ хорошая погода, тогда пріѣзжай. Ко мнѣ въ два часа выѣзжай.

Печатается по автографу, хранящемуся в АТБ. Впервые опубликовано по копии, сделанной С. А. Толстой, в ПЖ, стр. 9. Датируется на основании сходства выражений в данном письме с фразами письма Толстого гр. А. А. Толстой (от 17 октября 1863 г.): «Я никогда не чувствовал свои умственные и даже все нравственные силы столько свободными и столько способны[ми] к работе. И работа эта есть у меня. Работа эта — роман из времени 1810 и 20-х годов, который занимает меня вполне с осени» (ПТ, № 52). В ПЖ датировано летом 1864 г. «С охоты» (п. С. А.).22

2 Андрей Евстафьевич Берс (р. 9 апреля 1808 г., ум. 1 мая 1868 г.) — отец Софии Андреевны, сын аптекаря, врач Московской дворцовой конторы.

По окончании университета А. Е. Берс в начале 1830-х гг. ездил за границу в качестве домашнего врача матери И. С. Тургенева. Затем поступил на службу в сенат. Получил дворянство в 1843 г. Состоял сверхштатным врачем Московских театров, откуда его знакомства с театральным миром. Сохраняя связь с семьей Тургеневых, часто бывал в Спасском; от В. П. Тургеневой у него была внебрачная дочь В. Н. Богданович-Лутовинова, по мужу Житова (1833—1900), составительница мемуаров «Семья И. С. Тургенева» («Вестник Европы» 1884, VI). Отцовство А. Е. Берса засвидетельствовано в печати впервые Л. И. Микулич-Веселитской («Звенья» 1932, I, стр. 501), крестной дочерью В. Н. Житовой. С 1842 г. А. Е. Берс был женат на дочери А. М. Исленьева Любови Александровне Иславиной, познакомившись с ней проездом в Орловскую губернию. После женитьбы Толстого между ним и Берсом установились дружественные отношения, о чем свидетельствует сохранившаяся переписка. А. Е. Берс с интересом следил за литературной деятельностью Толстого, помогал ему в получении нужных материалов и в издательских делах. В статье „Как писался роман «Война и мир»“ М. А. Цявловский пишет: «В первоначальной стадии работ Толстого над романом, в деле розыскания и собирания материалов, обожавший Льва Николаевича добрейший Андрей Евстафьевич всячески старался помочь, чем только мог» (ТТ, 3. М. 1927, стр. 131). Т. А. Кузминская так описала А. Е. Берса: «Отец мой был хороший хозяин. Он был человек очень цельный — прямодушный, энергичный, горячий сердцем и очень вспыльчивый. Он имел неровный характер, от которого нередко терпели домашние. Иногда его несдержанный крик в порыве гнева пугал нас детей, тогда как мы никогда не слышали возвышенного голоса матери, но, несмотря на эти вспышки, он был очень любим в доме за свою доброту и щедрость. Благодаря его общительности нас очень многие знавали во всех слоях общества Москвы. Отец умел подходить к людям просто и ласково, легко сходился и даже дружил со многими» («Моя жизнь дома и в Ясной поляне. 1846—1862», М. 1925, стр. 37). А. Е. Берс был страстным охотником и любителем собак.

* 8.

1863 г. Ноябрь. Я. П.

Ежели ты вполнѣ хорошо себя чувствуешь, то поѣзжай сама въ Тулу и одѣнься потеплѣе — вѣтеръ пронзительный. О лошадяхъ я распорядился. Прими въ соображенье то, что погода къ вечеру будетъ хуже. Лучше бы послать. — Я поѣду около дома и до Колпны,1 ежели хороша пороша; но едва ли. —23 24 Ежели поѣдешь, то возьми деньги у Егоръ Михайлова,2 я ему поручилъ получить по объявленію.3 Въ столѣ 2 р., да у тетиньки4 нѣтъ ли?

Печатается по автографу, хранящемуся в АТБ. Публикуется впервые. Год определяется содержанием плана, написанного Толстым на второй половине того же полулиста писчей бумаги. В начале плана отрывочные фразы за номерами с упоминанием Наполеона. Затем конспект: «1-я Глава. Балъ. Только отъ Государя, одѣлся и ѣдетъ. Полковникъ. Обѣдъ у Государя..... Шостакъ. Входы. Государь, мимо него толкается С..... Рост[овъ] сынъ съ женой..... Anatole за ляжки». Конспект этот относится к раннему отрывку «Войны и мира»: «Бал у Нарышкиных 1811 г.» (Л. Н. Толстой, «Новые тексты из «Войны и мира», вторая часть, библ. «Огонек», № 109, стр. 19 и сл.). А. Е. Грузинский вводит данный отрывок в варианты раннего фазиса работы над романом, когда он должен был начаться с 1812 г. Б. М. Эйхенбаум относит рукописи той эпохи, когда роман начинался прямо с 1812 г., к 1863 г., определяя этот первый период работ так: после прекращения «Декабристов» и до поездки в Москву в декабре 1863 г. (Б. М. Эйхенбаум, «Лев Толстой». Книга вторая. Л.—М. 1931, стр. 244 и 248). Поскольку в письме речь идет о пороше, относим написание его к ноябрю 1863 г.

1 Колпна — деревня в 6 верстах к югу от Ясной поляны.

2 Егор Михайлов, — вероятно приказчик Марии Николаевны Толстой. Егор Михайлович выведен в «Поликушке».

3 По почтовой повестке.

4 Татьяна Александровна Ергольская (р. 1792 г., ум. 20 июня 1874 г.) — троюродная сестра отца Льва Николаевича Толстого, жившая в Ясной поляне. Рано осиротев, Т. А. Ергольская была воспитана бабкой Толстого, Пелагеей Николаевной Толстой. После смерти Марии Николаевны Толстой посвятила себя воспитанию ее детей. Толстой считал после отца и матери Ергольскую самым близким для себя человеком. Будучи на Кавказе и мечтая о семейной жизни, Толстой так рисовал себе в письме Ергольской от 12 января 1854 г. то счастье, которое его ожидает в Ясной поляне: «После некоторого количества лет, не молодой, не старый, я в Ясной поляне, дела мои в порядке, у меня нет ни беспокойства, ни неприятностей. Вы также живете в Ясной. Вы немного постарели, но еще свежи и здоровы. Мы ведем жизнь, которую вели раньше, — я работаю по утрам, но мы видимся почти целый день. Мы обедаем. Вечером я вам читаю что-нибудь интересное для вас. Потом мы беседуем, я рассказываю вам про кавказскую жизнь, вы мне рассказываете ваши воспоминания о моем отце, матери; вы мне рассказываете «страшные истории», которые мы прежде слушали с испуганными глазами и разинутыми ртами. Мы вспоминаем людей, которые нам были дороги и которых больше нет. Вы станете плакать и я тоже, но слезы эти будут успокоительны. Это чудный сон. Но это еще не всё, о чем я позволяю себе мечтать. Я женат. Моя жена тихая, добрая, любящая; вас она любит так же, как и я, у нас дети, которые вас зовут бабушкой; вы24 25 живете в большом доме наверху, в той же комнате, которую занимала бабушка. Весь дом содержится в том же порядке, какой был при отце, и мы начинаем ту же жизнь, но только переменившись ролями» (см. т. 59, стр. 12—13).

9.

1863 г. Ноябрь. Тула.

Я у Маркова1 сижу и буду обѣдать. Они васъ очень просятъ обњихъ.2 Пожалуйста пріѣзжайте. Я былъ у Менгденъ.3 Они насъ ждутъ вечеромъ. Пожалуйста пріѣзжайте. Таня,4 не капризничай. Мы будемъ всѣ вмѣстѣ, и все будетъ толкомъ. — Билетъ готовъ.

На четвертой странице листа: Софьѣ Андреевнѣ Толстой.

Печатается по автографу, хранящемуся в АТБ. Впервые опубликовано по копии, сделанной С. А. Толстой, в ПЖ, стр. 4. Датировка С. А. Толстой: Ноябрь «из Тулы» (п. С. А.). Писано на почтовом листе с виньеткой Маркова с дворянской короной.

1 Евгений Львович Марков — писатель (1835—1903). Происхождением из помещичьей семьи Щигровского уезда Курской губернии. Естественник по образованию. Был учителем гимназии в Туле, примыкал к кружку молодых преподавателей, стремившихся поставить педагогическое дело на новых основаниях. Министерство народного просвещения обратило внимание на Маркова в связи с его статьей «Теория и практика Яснополянской школы» («Русский вестник» 1862, № 5). Толстой отвечал Маркову в статье «Прогресс и определение образования» («Ясная поляна» 1862, № 12, стр. 5—38). Маркову было предложено место в Ученом комитете, вскоре он был назначен директором симферопольской гимназии и народных училищ в Крыму. В связи с новым направлением министра Д. Толстого Е. Л. Марков оставил педагогическую службу. В 1865 г. он напечатал статью, посвященную «Казакам» Толстого: «Народные типы в русской литературе» («Отечественные записки», №№ 1—2). Постепенно Е. Л. Марков отдается всё более и более литературной и публицистической деятельности. Сочувственно отнесясь к незамеченным в 1860-х гг. «Казакам» Толстого, он оказался резким противником Толстого в области педагогики.

2 «Я и моя сестра Т. А.» (п. С. А.).

3 Семья Менгден состояла из следующих лиц: Владимир Михайлович Менгден (1826—1910), тульский помещик, уездный предводитель дворянства. В 1863 г. был членом Губернского по крестьянским делам присутствия. Впоследствии — член Государственного совета. Жена его — Елизавета Ивановна, рожд. Бибикова (1821—1902), первым браком была за кн. Дм. Ник. Оболенским. Толстой был к ней неравнодушен (см. Дневник за 1857 г., т. 47). В «Русской старине» 1913, № 1 напечатаны25 26 ее воспоминания: «Из дневника внучки». Дочери Менгден — Софья Владимировна, по мужу Бельгард, и Ольга Владимировна, по мужу бар. Фредерикс. Перу С. В. Бельгард принадлежат воспоминания о Толстом: «Лучи прошлого» («Литературное приложение к «Ниве» 1903, 8); «Село Молоденки» («Столица и усадьба» 1916, № 53). В воспоминаниях Т. А. Кузминской описан бал, устроенный Менгденом осенью 1863 г. в ее честь в Туле. На этом балу были Лев Николаевич и Татьяна Андреевна, Софья Андреевна оставалась в Ясной поляне. В то время В. М. Менгден относился с большим сочувствием к Толстому. В 1862 г. по просьбе губернатора Дарагана бар. Менгден ездил в Ясную поляну с целью предупредить Толстого о грозящей неприятности в связи с политической слежкой зa Толстым и учителями его школы. (Эпизод этот описан со слов бар. Менгдена в дневнике Екатерины Ивановны Раевской (рожд. Бибиковой); не напечатан; хранится у В. И. Мордвинова.)

4 Татьяна Андреевна Берс. См. прим. 9 к письму № 1.

1864

10.

1864 г. Апрель 22—23. Пирогово.

22.10 час.

Пріѣхали мы отлично, ничто не рвалось, не ломалось, и Саша1 остался доволенъ сидњньемъ. Въ Пироговѣ2 прежде, чѣмъ въ домъ, вошли на конный дворъ и мнѣ такъ грустно стало — страсть! глядя на конюшни, прежде полныя тысячными лошадьми и теперь пустыя или заставленныя одрами. — Я 4 года не былъ въ Пироговѣ, и ужасно грустно послѣ всего прежняго изобилія и богатства видѣть мерзость запустѣнія и среди запустѣнія городской домикъ съ убитыми щебнемъ передъ окнами дорожками. Домъ оказался нетопленъ, и мы пошли (мы, я перезябъ, особенно на козлахъ) пошли к прикащику, к[отор]ый есть удивительно жалкой и смѣшной dummer Junge,3 какъ я и объявилъ Келлеру.4 Въ хозяйствѣ Сережи5 мнѣ дѣлать нечего, хотя я чувствую, что и одной внушительной болтовней съ Старостой и Прикащикомъ я не безполезенъ. Сейчасъ сдѣлалъ ошибку. Загнали скотину крестьянскую, и одинъ мужикъ самовольно увелъ, я его напугалъ, и онъ пришелъ просить прощенья за это и онъ безъ носа и потому очень жалокъ, и я его простилъ, не штрафъ, но наказанье. И теперь раскаиваюсь. Саша съ Келлеромъ пошли на тягу, а я сижу съ попомъ, который говоритъ, что мужикъ этотъ потерялъ носъ, ходя къ аристократкамъ. Ѣсть намъ очень хотѣлось, но мы напились чаю, и Сережка6 намъ варитъ курицу. —

23 Апрѣля 41/2 часа. Я проснулся въ 4, не смотря на то, что легъ въ 12-мъ часу, и сейчасъ перебудилъ всѣхъ, велѣлъ ставить самоваръ и закладывать лошадей. — Домикъ точно картонная игрушечка и прекрасно устроенъ до малѣйшихъ27 28 подробностей; но былъ такъ холоденъ, что мы обѣдали, или ужинали скорѣе, въ кухнѣ. Я все болталъ съ попомъ, а Сережка тутъ же, подлѣ насъ на плитѣ готовилъ кушанье.

Послѣ ужина я прошелъ въ подробности по всему дому и узналъ вещи Сережины (разный мелочи), которыхъ я не видалъ давно, которыя знаю 25 лѣтъ, когда мы оба были дѣтьми, и ужасно мнѣ стало грустно, какъ будто я его потерялъ навсегда. И оно почти такъ. Они спали наверху вмѣстѣ, а я внизу, должно быть, на томъ диванѣ, на которомъ Таня за ширмами держала его.7 И эта вся поэтическая и грустная исторія живо представилась мнѣ. Оба хорошіе люди, и оба красивые и добрые; старѣющій и чуть не ребенокъ, и оба теперь несчастливы; а я понимаю, что это воспоминаніе этой ночи — одни въ пустомъ и хорошенькомъ домѣ — останется у нихъ обоихъ самымъ поэтическимъ воспоминаніемъ, и потому что оба были милы, особенно Сережа. Вообще мнѣ стало грустно на этомъ же диванѣ и объ нихъ, <и> о Сережѣ, особенно глядя на ящичекъ съ красками, — тутъ въ комнатѣ, — изъ к[отор]аго онъ красилъ, когда ему было 13 лѣтъ; онъ былъ хорошенькой, веселой, открытый мальчикъ, рисовалъ и все, бывало, пѣлъ разныя пѣсни, не переставая. А теперь его, того Сережи, какъ будто нѣтъ.

Потомъ у меня въ ухѣ шумѣло и стало грустно о тебѣ (о Сережѣ меньшомъ я еще не жалѣю), и нашелъ страхъ, что я тебя оставилъ; потомъ заснулъ и видѣлъ во снѣ разныя лица изъ моего романа.8 — Ѣдемъ мы далѣе на Машинькиныхъ9 лошадяхъ, а Келлеръ въ телѣгѣ на моихъ съ пчельникомъ, к[отор]ый не приходилъ отъ того, что у него 3-го дня умеръ зять. Обѣщалъ мнѣ еще пчельникъ съ собой привесть (и съ Келеромъ) бабу кухарку. Боюсь, Келеръ бы не обидѣлся. Еще нанялъ мужика, Кондратья,10 жившаго у Сережи и разочтеннаго Прикащикомъ, именно съ той цѣлью, чтобы отдать его Сережѣ, когда онъ вернется. А по показаніямъ Келлера, Сережа имъ дорожитъ.