Лев Николаевич

Толстой

Полное собрание сочинений. Том 65

Письма

1890—1891 (январь — июнь)

Государственное издательство

художественной литературы

Москва — 1953

Электронное издание осуществлено

в рамках краудсорсингового проекта

Организаторы проекта:

Государственный музей Л. Н. Толстого

Подготовлено на основе электронной копии 65-го тома

Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, предоставленной

Российской государственной библиотекой

Электронное издание

90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого

доступно на портале

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите нам

Предисловие к электронному изданию

Настоящее издание представляет собой электронную версию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого, вышедшего в свет в 1928—1958 гг. Это уникальное академическое издание, самое полное собрание наследия Л. Н. Толстого, давно стало библиографической редкостью. В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и при поддержке фонда Э. Меллона и координации Британского совета осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для того чтобы пользоваться всеми преимуществами электронной версии (чтение на современных устройствах, возможность работы с текстом), предстояло еще распознать более 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л. Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партнером – компанией ABBYY, открыли проект «Весь Толстой в один клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту присоединились более трех тысяч волонтеров, которые с помощью программы ABBYY FineReader распознавали текст и исправляли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа корректуры тома и отдельные произведения публикуются в электронном виде на сайте tolstoy.ru.

В издании сохраняется орфография и пунктуация печатной версии 90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого.

Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»

Фекла Толстая

Перепечатка разрешается безвозмездно.

ПИСЬМА

1890—1891 (январь — июнь)

ПОДГОТОВКА ТЕКСТА И КОММЕНТАРИИ

В. А. ВЕРХОВСКОЙ

и В. С. МИШИНА

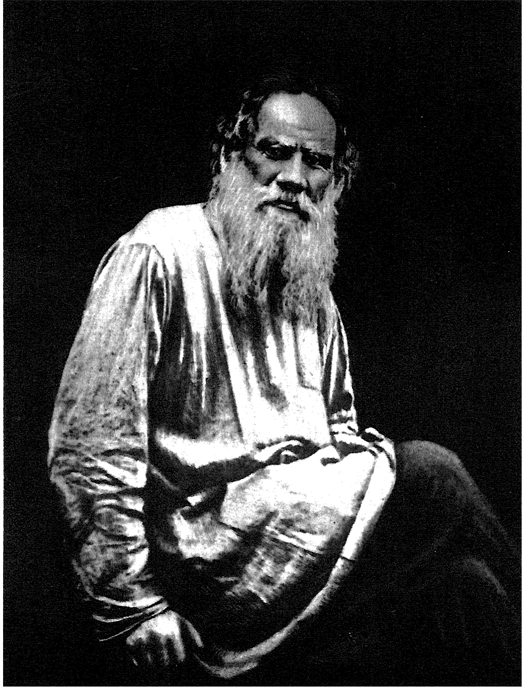

Л. Н. ТОЛСТОЙ

1890 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТОМУ И ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТОМУ ТОМАМ

I

В 65 и 66 томах Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого публикуются его письма за 1890—1893 гг.

Это был период, когда Толстой, завершив работу над «Крейцеровой сонатой» и в основном над «Плодами просвещения», приступил к созданию «Воскресения». В эти же годы он усиленно трудился над произведениями публицистического характера, среди которых надо особенно отметить статьи о голоде.

В публикуемых здесь письмах многократно и с большой силой звучит голос Толстого-обличителя.

Толстой с ненавистью и гневом говорит о преступлениях царского самодержавия, о произволе чиновников и паразитизме эксплуататоров. Он разоблачает гнусное лицемерие властей по отношению к трудовому народу: «И они всё его хотят опекать и научать. Взять человека, напоить пьяным, обобрать, да еще связать его и бросить в помойную яму, а потом, указывая на его положение, говорить, что он ничего не может сам и вот до чего дойдет, предоставленный самому себе — и, пользуясь этим, продолжать держать его в рабстве. Да только перестаньте хоть на один год спаивать его, одурять его, грабить и связывать его и посмотрите, что он сделает и как он достигнет того благосостояния, о котором вы и мечтать не смеете»[1].

Толстой возмущается изуверской жестокостью царского правосудия, грубостью насильственных мер, применяемых им дляV VI подавления революционного движения: «Вы, верно, слышали про страшную историю повешения в Пензе двух крестьян из 7, приговоренных к этому за то, что они убили управляющего, убившего одного из них... Об ужасах, совершаемых над политическими, и говорить нечего»[2].

С безжалостным сарказмом говорит Толстой о церковниках, насаждающих суеверия в народе, о тех «просвещенных» представителях господствующих классов, которым выгодно поддерживать ложь церкви: «Враг истины есть невежество суеверия; выросшие же на этом невежестве церкви, и наша, и католическая, и протестантская иерархия, суть грибы, растущие на этом навозе. Покуда будет невежество, будут иерархии, попы, папы, мощи, причастия, семинарии, академии, догматы, троицы и воскресения... До тех пор, пока есть почва для этих суеверий и невежества, не только среди неученых, но и среди ученых классов (пример — спиритизм) будут и эти наросты...»[3] «Все эти архиереи, мандриты и т. п. в глубине души, когда они раздеваются и ложатся спать, знают, что всё, что они проповедуют, всю эту троицу и таинства, и церкви, что всё это ужасный вздор, в который нельзя верить и с которым нельзя жить и тем более умирать»[4].

Очевидна внутренняя связь цитируемых писем Толстого с наиболее сильными обличительными страницами «Воскресения». Письма эти дают возможность судить о процессе нарастания в сознании художника того горячего, страстного протеста против буржуазно-помещичьей монархии и всех ее устоев, который начался давно и несколько лет спустя получил гениальное художественное воплощение в его романе.

Вместе с тем в публикуемых здесь письмах часто проявляются кричащие противоречия мировоззрения Толстого.

В. И. Ленин указывал, что учение Толстого следует рассматривать «не как индивидуальное нечто, не как каприз или оригинальничанье, а как идеологию условий жизни, в которых действительно находились миллионы и миллионы в течение известного времени»[5]. «...Противоречия во взглядах и ученияхVI VII Толстого не случайность, а выражение тех противоречивых условий, в которые поставлена была русская жизнь последней трети XIX века»[6].

Выражая идеи и настроения, сложившиеся у миллионов русских крестьян в эпоху подготовки буржуазной революции в России, Толстой гневно бичевал господствующие классы, восставал против социального зла, но глубоко заблуждался в решении вопроса о путях преодоления этого зла. И эти заблуждения отразились во многих его письмах.

Читая письма Толстого, относящиеся к последним десятилетиям его жизни, надо иметь в виду, что соотношение «разума» и «предрассудка» в них не совсем такое, как в его художественных произведениях. Разумеется, ложная религиозно-философская доктрина Толстого наложила существенный отпечаток и на его художественное творчество. Но в романах и повестях Толстого, как правило, происходит победа трезвого реализма художника над иллюзиями и предрассудками его доктрины; правда жизни, воплощенная в искусстве, оказывается убедительнее и сильнее, чем проповедь новой, очищенной религии. Иное видим мы в некоторых статьях Толстого, а тем более во многих его письмах. Здесь острая критика буржуазнопомещичьего общества и государства часто сопровождается настойчивыми призывами к непротивлению злу, к нравственному самоусовершенствованию как наилучшему якобы способу разрешения всех назревших социальных проблем. Порою в письмах Толстого, особенно в тех, которые написаны в ответ на вопросы русских и иностранных толстовцев, на первый план выступает именно «предрассудок», непротивленчество. Об этом свидетельствует и материал рассматриваемых томов. Немало страниц в этих томах заполнено наивнейшими рассуждениями на тему

о спасительности целомудрия, о нравственной пользе вегетарианства и т. п.; во многих письмах пространно разрабатываются утопические рецепты спасения от социальных зол на основе «закона Христа».

В. И. Ленин писал: «Протест миллионов крестьян и их отчаяние — вот что слилось в учении Толстого»[7]. Толстой отражал накипевшую ненависть и гнев народных масс против угнетателей, VII

VIII и это давало ему возможность подняться в художественных произведениях до небывалых, никем до него не достигнутых высот реалистического изображения жизни. Но Толстой отражал и «отчаяние» крестьянских масс, их политическую невоспитанность и слабость, и это в известной мере сковывало его как художника; сковывало не только потому, что предрассудки входили в образную ткань его произведений, но и потому, что эти предрассудки приводили его порою к неверным взглядам на собственное творчество,

В письме к П. И. Бирюкову от 17 января 1890 г. Толстой говорит о своей работе над комедией «Плоды просвещения»: «По случаю игры комедии я всё поправлял ее и даже после исправлял ее. Очень низкое и увлекающее занятие...» Даже свою работу над «Воскресением» он характеризует как «низкое ремесленное занятие», к которому «полезно относиться презрительно»[8].

Мы видим здесь яркое свидетельство той внутренней борьбы, которая происходила в Толстом. Заложенная в нем могучая творческая сила властно влекла его к работе над художественными произведениями, но ложная христианская мораль побуждала его смотреть на писательскую деятельность, — на ту именно деятельность, которая принесла ему бессмертие! — как на «низкое» занятие. Религиозные воззрения Толстого таким образом вступали в острейший конфликт с природой его художественного творчества. И то, что Толстой, наперекор собственным неверным взглядам, не отказывался от литературной работы, не прекращал ее, знаменовало торжество творческого разума художника над его заблуждениями.

Борьба противоречий в сознании Толстого особенно ясно видна в его письмах, адресованных приверженцам его доктрины.

«Толстой смешон, как пророк, открывший новые рецепты спасения человечества, — писал Ленин, — и поэтому совсем мизерны заграничные и русские «толстовцы», пожелавшие превратить в догму как раз самую слабую сторону его учения»[9].VIII

IX В последние десятилетия жизни Толстого вокруг него начала формироваться своего рода секта. В эту секту входили и кающиеся дворяне, и «опростившиеся» интеллигенты, и отдельные представители крестьянства. Эти «мизерные» толстовцы по сути дела были далеки от Толстого, как небо от земли. Они не могли и не хотели понять ни величия писательского гения Толстого, ни обличительной, мятежной сущности его реалистического творчества.

Отношение Толстого к этим людям, называвшим себя его «единомышленниками», было весьма сложным. Он нередко оказывал им чрезмерное внимание и доверие, но вместе с тем он много раз вступал с ними в споры. Ему претило сектантское высокомерие толстовцев, их фанатизм, их попытки замкнуться и обособиться в узкую касту «избранных». В противовес настойчивым попыткам толстовцев порвать все связи с обществом, создать для себя особые условия жизни, удалиться из городов и жить «по закону Христа» в изолированных колониях, Толстой утверждал: «Внешние условия жизни не только не надо искусственно устраивать, но надо всячески стараться избегать внешнего устройства, потому что ничто так не убивает внутреннее, как внешнее, и ничто так не развивает лицемерие (самого страшного врага истины), лицемерие, гордость, неуважение к людям, как приписывание значения внешним формам жизни»[10]. Предложение одного из толстовцев, И. Файнермана, созвать в Ясной Поляне съезд «единомышленников», чтобы обсудить их дальнейшие планы, встретило со стороны Толстого резкий отпор. Толстой решительно осудил попытки «искания единения с людьми, — с известными, избранными людьми». Он писал: «Где та печать, по которой мы узнаем наших? Не грех ли выделять себя и других от остальных? И не есть ли это единение с десятками — разъединение с тысячами и миллионами?»[11]

Эти строки свидетельствуют, как громадно было расстояние между великим художником, отразившим настроения и чаяния миллионных крестьянских масс, и горсткой оторванных от народа сектантов, цеплявшихся за букву толстовской догмы.

II

Центральным событием жизни Толстого в рассматриваемый период была его большая общественная деятельность по оказанию помощи крестьянам, пострадавшим от голода.

Голод, охвативший значительную часть территории России в 1891—1892 гг., не был следствием одной только засухи. Основная причина его лежала глубже. В пореформенной России земледелие было «в руках разоренных, обнищалых крестьян, которые вели устарелое, первобытное хозяйство на старых крепостных наделах, урезанных в пользу помещиков в 1861 году»[12]. Неурожайные годы ускорили и усилили то массовое разорение крестьянских хозяйств, которое совершалось на протяжении предшествовавших тридцати лет. Голод 1891—1892 гг. обнаружил, до какого чудовищного, нечеловеческого обнищания дошли широкие массы тружеников русской деревни, отягощенной пережитками крепостничества, отданной на поток и разграбление бурно развивающемуся капитализму.

В голодные годы с особенной силой проявилась та «быстрая, тяжелая, острая ломка всех старых «устоев», старой России», которая «отразилась в произведениях Толстого-художника, в воззрениях Толстого-мыслителя»[13]. Те проблемы, которые глубоко волновали Толстого в течение многих лет, в связи с голодом встали перед ним с новой, небывалой, мучительной остротой.

Толстой не мог оставаться безучастным к народному бедствию. Он не мог и не хотел ограничиться обычными для людей его социального круга формами помощи: сбором пожертвований, раздачей милостыни. В течение двух лет он отдавал все свои силы практической работе по спасению голодающих. Поселившись с группой сотрудников в одном из районов, пострадавших от неурожая (в деревне Бегичевке Рязанской губернии), всемирно прославленный 63-летний писатель лично занялся массовым устройством столовых, где неимущие крестьяне получали бесплатное питание. Толстой обходил крестьянские дворы, проводил перепись особо нуждающихся, ездил по деревням, наблюдая за работой столовых, закупал продукты, распределялX XI продовольствие и дрова по столовым, вникая во все хозяйственные мелочи, связанные с организацией помощи голодающим.

Письма Толстого, помещенные в 66 томе, ярко характеризуют его самоотверженную, кипучую практическую деятельность по оказанию помощи пострадавшим от голода. И они отражают в то же время ту острейшую внутреннюю борьбу, которая происходила в сознании писателя.

Толстой прекрасно понимал, что голод, вспыхнувший в 1891 г., не представлял собою кратковременного, преходящего бедствия, а явился обострением тех бедствий, от которых народ страдал уже давно. Толстой писал Н. С. Лескову 4 июля 1891 г., что голод — это «больший, чем обыкновенно, недостаток хлеба у тех людей, которым он нужен, хотя он есть в изобилии у тех, которым он не нужен»[14].

Спасая пострадавших от голода крестьян, Толстой с болью сознавал, что он в состоянии лишь немного уменьшить размеры народного горя, но не в силах уничтожить это горе и вызывающие его причины. Он писал художнику H. Н. Ге и его сыну: «Чувствую потребность yчacтвовать, что-то делать. И знаю, что делаю не то, но не могу делать то, а не могу ничего не делать»[15]. Письма Толстого к разным лицам, отправленные из Бегичевки, свидетельствуют, что помощь голодающим доставляла ему немалое моральное удовлетворение: он испытывал «радости общения с людьми»[16], он чувствовал, что труд ради спасения пострадавших «радостен и увлекает». Но он остро ощущал тяжесть своего положения, заключавшуюся в «внутреннем постоянном сознании, что это не то, и сознании стыда перед самим собою»[17]. Его терзала неотвязная мысль о том, что наряду с голодными, которым он оказывает действенную помощь, есть и другие голодные, которых он не может спасти. «Нельзя представить себе, до какой степени тяжело быть в положении распорядителя, раздавателя и по своему выбору давать или не давать. А всё дело в этом. Очень тяжело, но уйти нельзя»[18].XI

XII В одном из писем Толстой вспоминает старинную легенду

о нищем, который упрекнул помогавшего ему монаха: «То, что ты делаешь, ты делаешь не для меня, ты не любишь меня, а только мной спастись хочешь». Приводя эти слова, Толстой добавляет: «Вот такое же я чувствую отношение к нам народа и чувствую, что так и должно быть, что и мы им спастись хотим, а не его просто любим — или мало любим»[19].

Эти строки с поразительной силой обнажают душевную драму Толстого, который в последние десятилетия своей жизни все сильнее тяготился своей принадлежностью к имущим классам. Разумеется, великий художник был глубоко несправедлив к себе, когда укорял себя в неискренности, в недостаточной любви к народу. Вместе с тем здесь сказалось стремление «дойти до корня» в поисках причин бедствий народных масс, сильный и смелый протест Толстого против всех видов эксплуатации человека человеком. Оказывая помощь голодающим, сознавая, что такая помощь необходима и полезна, Толстой вместе с тем ясно видел несостоятельность попыток устранить общественное зло усилиями самоотверженных и добрых гуманистов-одиночек. Отсюда и проистекало и нарастало в нем обостренное недовольство собой, нашедшее выражение в цитированном письме. (Как известно, слова «ты мною спастись хочешь» Толстой впоследствии повторил в «Воскресении»: он вложил их в уста Катюши Масловой, осуждающей барское великодушие князя Нехлюдова.)

Занимаясь помощью голодающим крестьянам, Толстой с особой, мучительной силой увидел всю глубину пропасти между «верхами» и «низами», эксплуататорами и эксплуатируемыми. Он писал С. А. Толстой из Бегичевки 10 сентября 1892 г.: «Здесь так все притерпелись к бедствию, что идет везде непрестанный пир во время чумы. У Нечаевых были имянины, на которых была Самарина, и обед с чудесами французского повара, за которым сидят 21/2 часа, у Самариных роскошь, у Раевских тоже — охота, веселье. А народ мрет... Контраст между роскошью роскошествующих и нищетой бедствующих всё увеличивается, и так продолжаться не может»[20].

Ощущение этого контраста становилось для Толстого все более нестерпимым. «Как ни знаешь твердо весь грех нашегоXII XIII сословия перед народом, эти года и это отношение, близкое с беднотой народа, яснее и неизгладимее показали мне всю величину и мерзость этого греха»[21]. С нараставшей настойчивостью возникала в сознании художника мысль о неизбежности и близости больших социальных перемен. «Всё больше и больше страдаю от лжи этой жизни и верю в ее изменение»[22]. «Мне всё кажется, что так продолжаться не может и что должен произойти переворот»[23].

Свои гневные и горькие мысли, вызванные зрелищем народного бедствия, Толстой изложил в серии статей о голоде. Часть этих статей, вследствие препятствий, чинившихся царской цензурой, была первоначально опубликована не в России, а за границей.

Статьи Толстого о голоде принадлежат к числу его наиболее смелых, острых, волнующих публицистических работ. Противоречия мировоззрения писателя сказались, конечно, и в них: они содержали наивные призывы к представителям господствующих классов покаяться, осознать свою вину перед народом и прийти на помощь голодающему крестьянству во имя христианской любви к ближнему. Но сила и значение этих статей заключались, конечно, не в утопических, мечтательных воздыханиях, не в апелляции к милосердию благотворителей, а в резкой, поистине беспощадной критике эксплуататоров. Толстой доходил в своей критике до самых основ буржуазного строя; он с присущей ему неумолимой прямотой вскрывал коренные, назревшие социальные противоречия. Он писал:

«Народ голоден оттого, что мы слишком сыты.

Разве может быть не голоден народ, который в тех условиях, в которых он живет, то есть при тех податях, при том малоземельи, при той заброшенности и одичании, в котором его держат, должен производить всю ту страшную работу, результаты которой поглощают столицы, города и деревенские центры богатых людей...

Народ всегда держится нами впроголодь. Это наше средство, чтобы заставить его на нас работать. Нынешний же год проголодь эта оказалась слишком велика»[24].XIII

XIV Статьи Толстого о голоде произвели колоссальное впечатление на всех передовых мыслящих людей России. Как известно,

В. И. Ленин в статье «Признаки банкротства», опубликованной в 1902 г., сослался на статьи о голоде Толстого: «Хищническое хозяйство самодержавия покоилось на чудовищной эксплуатации крестьянства. Это хозяйство предполагало, как неизбежное последствие, повторяющиеся от времени до времени голодовки крестьян той или иной местности. В эти моменты хищник-государство пробовало парадировать перед населением в светлой роли заботливого кормильца им же обобранного народа. С 1891 года голодовки стали гигантскими по количеству жертв, а с 1897 г. почти непрерывно следующими одна за другой. В 1892 г. Толстой с ядовитой насмешкой говорил о том, что «паразит собирается накормить то растение, соками которого он питается». Это была, действительно, нелепая идея»[25].

Деятельность Толстого по оказанию помощи голодающим, и особенно его выступления в печати, раскрывшие перед широкими читательскими массами истинные размеры и причины народного бедствия, крайне обострили раздражение против него со стороны правящей верхушки. Министр внутренних дел Дурново в докладе на имя Александра III писал по поводу письма Толстого о голоде, что оно «по своему содержанию должно быть приравнено к наиболее возмутительным революционным воззваниям»[26]. Из страха перед русским и международным общественным мнением царское правительство не решилось подвергнуть прославленного художника прямым репрессиям; проекты, возникшие было у некоторых высокопоставленных мракобесов, — арестовать Толстого или заточить его в монастырь — так и не были осуществлены. Но реакционные чиновники, журналисты, цензоры, попы, жандармы надолго создали вокруг Толстого гнетущую атмосферу слежки и травли.

Однако ни нападки официальной печати, ни нависшая угроза ареста не смутили Толстого. Он не считал нужным угождать властям или итти в чем бы то ни было навстречу их требованиям. В письме к С. А. Толстой от 28 февраля 1892 г. он гордоXIV XV утверждал: «Я пишу, что думаю, и то, что не может нравиться ни правительству, ни богатым классам, уже 12 лет, и пишу не нечаянно, а сознательно, и не только оправдываться в этом не намерен, но надеюсь, что те, которые желают, чтобы я оправдывался, постараются хоть не оправдаться, а очиститься от того, в чем не я, жизнь их обвиняет... То же, что я писал в статье о голоде, есть часть того, что я 12 лет на все лады пишу и говорю и буду говорить до самой смерти, и что говорит со мной всё, что есть просвещенного и честного во всём мире»[27].

Смелые выступления Толстого по поводу голода и его мужественная позиция перед лицом грозивших ему репрессий еще больше увеличили внимание и симпатии к нему со стороны передовой общественности в России и во всем мире. Этот яркий эпизод биографии Толстого остался в памяти прогрессивного человечества.

Не так давно американский романист, активный борец за мир Альберт Мальц, в речи на тему «Писатель — совесть народа» напомнил о литературной деятельности Толстого в связи с голодом 1891 г. и о его конфликте с царским самодержавием. Он увидел в выступлениях Толстого выдающийся образец писательской правдивости и бесстрашия, поучительный для современных западных деятелей культуры. Он призвал интеллигенцию США выступать против империалистической реакции, не боясь правительственного террора[28].

Так пример Толстого-обличителя вдохновляет передовых зарубежных писателей наших дней.

III

В публикуемых томах немало места занимают письма Толстого к иностранным корреспондентам. В письмах его к разным адресатам нередко затрагиваются вопросы зарубежной литературной и общественной жизни.

Еще во второй половине 80-х годов Толстой достиг громадной, всемирной славы. Его произведения были переведены на многие иностранные языки. Его мировое значение как художника стало бесспорным, общепризнанным. Писатели и критики разныхXV XVI стран, изучая произведения Толстого, приходили к выводам о превосходстве русского реализма над западным. Ромэн Роллан, вспоминая о том впечатлении, которое производило творчество Толстого на его зарубежных современников, утверждает: «Никогда еще подобный голос не звучал в Европе»[29].

Многогранная, сложная, противоречивая личность Толстого давала повод ко многим спорам. Толстой стал за рубежом предметом обостренной идейной борьбы. Эта идейная борьба достигла особой напряженности на грани XIX и XX столетий — после выхода «Воскресения». Но уже в течение 90-х годов в зарубежных странах наметились два лагеря в восприятии и оценке Толстого. Для представителей прогрессивного искусства и мысли Толстой имел громадное значение как гениальный художник-реалист и вместе с тем как критик и обличитель капиталистического строя. В противовес этому для многих литераторов буржуазно-либерального, а подчас и консервативного направления Толстой представлял интерес прежде всего как проповедник христианского милосердия и новой, очищенной религии. В печати Западной Европы и Америки делалось много попыток использовать слабые стороны учения Толстого в целях охраны устоев буржуазного общества.

Толстовские идеи нравственного самоусовершенствования и «непротивления злу» быстро нашли отклик в различных иностранных религиозных и полурелигиозных объединениях, сектах и группах. За границей обнаружилось немало «мизерных» толстовцев, которые, игнорируя социальную проблематику реализма Толстого, охотно пропагандировали его религиозноутопическую доктрину. Эти лица вступали в переписку с Толстым, объявляли себя его сторонниками, пускались в пространные и путаные морально-казуистические рассуждения, ожидая от него ответов и разъяснений. Ложные религиозные взгляды Толстого нередко побуждали его уделять внимание иностранным реформаторам и сектантам, разного рода квакерам и шекерам. В переписке с зарубежными «единомышленниками» и «последователями» проявлялись наиболее слабые стороны мировоззрения Толстого.

Непрерывно возраставшая международная слава Толстого привлекала к нему внимание и литературоведов иXVI XVII переводчиков. Они писали Толстому письма, завязывали знакомство с ним, желая получить от него рукописи для перевода или ответы на интересовавшие их вопросы. Но в большинстве своем это были буржуазные литературные пигмеи, неспособные понять и оценить величие толстовского гения. Они не могли и не хотели видеть, в чем заключалась его подлинная сила, и в своих писаниях грубо фальсифицировали его облик. Например, авторы французских монографий, вышедших в 1893 г., Ж. Дюма («Толстой и философия любви») и Ф. Шредер («Толстовство») старательно замалчивали толстовскую критику господствующих социальных отношений: они пытались истолковать произведения Толстого в либерально-примирительном духе. Среди переводчиков Толстого было немало людей, внутренне чуждых ему, пытавшихся примазаться к популярному имени русского писателя в целях наживы или карьеры. Таков был, например, английский филолог Э. Диллон, неоднократно переводивший его произведения в 90-х годах. В книге «Граф Лев Толстой», опубликованной в 1934 г., он представил Толстого в искаженном свете и воспользовался своими воспоминаниями о нем в целях беззастенчивой саморекламы.

Но в то же время лучшие, наиболее честные и передовые писатели мира с величайшим вниманием прислушивались к обличающему голосу Толстого, учились у него как у правдивого и смелого художника-реалиста.

Ярким примером благотворного воздействия Толстого на прогрессивные силы мировой литературы является писательская судьба Ромэна Роллана. Письмо Толстого к юному Ромэну Роллану от 3 октября 1887 г.[30] в ответ на его вопросы оказало глубокое воздействие на идейное и творческое формирование французского писателя. Письмо это, несмотря на присущий ему налет абстрактно-гуманистических идей, содержало острую критику буржуазных отношений и буржуазной культуры. Эта критика произвела сильное впечатление на Роллана: Толстой был первым, кто духовно вооружил его против реакционной эстетики декаданса и заронил в его сознание мысль о долге художника по отношению к народу. Влияние критического реализма Толстого заметно сказалось в последующей антибуржуазной, антимилитаристской направленностиXVII XVIII творчества Роллана. Известно, что острая постановка больших социальных вопросов в творчестве Толстого оказала серьезное воздействие на идейно-творческое развитие видных зарубежных писателей, выступавших против империализма, например на Б. Шоу, А. Франса, Т. Драйзера.

Толстой вдохновлял своим влиянием демократические силы мировой литературы и в то же время сам проявлял живой интерес к литературе зарубежных стран. Его письма позволяют судить о широте его художественных интересов: в них часто содержатся критические замечания и оценки, относящиеся к писателям различных стран и эпох.

Разумеется, в этих оценках немало субъективного, спорного. Толстой иногда слишком снисходительно судил о книгах, которые не выдержали проверки временем и забыты в наши дни. Но важно отметить, что Толстой наиболее высоко ценил тех зарубежных писателей, которые своей творческой деятельностью служили народу, выступали в защиту трудящихся и обездоленных. Среди книг, произведших на него «огромное» впечатление, он называет «Исповедь» и «Эмиль» Руссо, «Давид Копперфильд» Диккенса, «Отверженные» Гюго[31]. Толстой оценил по достоинству творчество выдающегося американского поэта-демократа Уота Уитмэна, которого он считал «весьма оригинальным и смелым»[32].

Горячая привязанность к демократическим и реалистическим традициям мировой литературы сочеталась у Толстого с резко критическим отношением к тем из его западных современников, в произведениях которых он видел следы модернистских влияний, отступления от жизненной правды. Так, например, его суровая и в то же время не вполне справедливая оценка Ибсена объяснялась тем, что ему претила искусственность, надуманность характеров и ситуаций в некоторых пьесах Ибсена, в частности в драматической поэме «Бранд»[33].

В нескольких письмах, содержащихся в 66 томе, Толстой упоминает о своей работе над статьей «Неделание», представлявшей отклик на два выступления французских писателей — на речь Золя «Юношеству» и на письмо А. Дюма в редакциюXVIII XIX газеты «Gaulois». Эта статья Толстого глубоко ошибочна по своей основной тенденции, поскольку Толстой в ней, по его собственным словам, хотел провести мысль о том, что «только усвоение людьми христианского мировоззрения спасет человечество»[34]. Толстой, разумеется, был неправ, когда солидаризировался с христианско-мистическими рассуждениями Дюма. Но его полемика с Золя, содержавшаяся в этой статье, заключала в себе и существенное зерно истины. Та положительная программа, которую предложил Золя юношеству в своей речи, сводилась к реформистской проповеди «труда — освободителя и примирителя». Возражая Золя, Толстой писал: «Пусть каждый усердно работает. Но что? Биржевой игрок, банкир возвращается с биржи, где он усердно работал... фабрикант — из своего заведения, где тысячи людей губят свои жизни над работой зеркал, табаку, водки. Все эти люди работают, но неужели можно поощрять их работу?» Полемизируя с Золя, Толстой осудил тех, кто «под предлогом медленного и постепенного прогресса желают удержать существующий порядок»[35]. В статье «Неделание», наряду с ложными религиозно-нравственными воззрениями Толстого, наряду с реакционной проповедью пассивности, проявилась и сильная сторона его мировоззрения: непримиримая ненависть к буржуазному обществу.

Эта ненависть многократно, многообразно сказывается и в письмах Толстого. В отдельных, иногда сделанных мимоходом, замечаниях Толстого по международным общественно-политическим вопросам чувствуется тот бурный протест против всякого классового господства, который неоднократно побуждал Толстого обличать угнетателей и эксплуататоров не только русских, но и иностранных. В одном из писем Толстой с глубоким негодованием говорит о расовой дискриминации в Соединенных Штатах Америки, обнажая лицемерную сущность буржуазной лжедемократии: «Американцы очень хорошо знают, что, изгоняя китайцев, они отступают от основных принципов равенства и свободы, которые исповедуют; но дело касается их шкуры, и они топчут под ноги принципы, исповедуемые ими на словах»[36].XIX

XX «...Кто хотел бить по царизму, тот неизбежно замахивался на империализм»[37]. Чем больше обострялся конфликт Толстого с царским самодержавием, со всей правящей верхушкой царской России, тем с большей силой, настойчивостью, последовательностью выступал он и против международного империализма. Это показала его публицистика 90-х годов.

IV

Многие письма Толстого содержат его высказывания о русских писателях, советы и суждения по конкретным вопросам литературного мастерства. Эта сторона переписки Толстого представляет исключительный интерес.

Те письма Толстого, где отражено его отношение к различным произведениям русской литературы, помогают уяснить характер его преемственных связей с писателями предшествовавших ему поколений.

Для изучения истоков толстовского реализма исключительно важен тот список — «Сочинения, произведшие впечатление», — который дан в одном из его писем за 1891 г.[38]

Толстой указывает, что еще в детском возрасте «огромное» впечатление на него произвели «русские былины: Добрыня Никитич, Илья Муромец, Алеша Попович. Народные сказки». Среди стихов Пушкина, прочитанных в этом же возрасте, он особо отмечает стихотворение «Наполеон».

С высказыванием Толстого о былинах стоит сопоставить запись, сделанную им в Дневнике 14 июня 1856 г.: «Начинаю любить эпически легендарный характер»[39]. Произведения русского народного творчества, и в особенности произведения народного героического эпоса, оставили глубочайший след в художническом сознании Толстого и своеобразно преломились в эпической героике «Войны и мира». Важно отметить, с другой стороны, что трактовка Наполеона в «Войне и мире» тесно связана с пушкинской традицией. Правда, именно Толстой — впервые в мировой литературе — до конца разоблачил и разрушил «наполеоновскую легенду», представив французского императора-завоевателя в резко критическом освещении, без того привычногоXX XXI ореола величия, которым он был окружен в произведениях западноевропейских писателей. Вслед за Пушкиным Толстой показал поражение Наполеона как результат справедливого возмездия деспоту и агрессору со стороны русского народа. Та «длань народной Немезиды», о которой писал Пушкин в своем стихотворении, в реалистически-новаторском истолковании Толстого превратилась в «дубину народной войны».

В числе тех произведений, которые произвели на него «огромное» или «большое» впечатление в юные годы, «с 14-ти лет до 20-ти», Толстой называет «Евгения Онегина» Пушкина, «Героя нашего времени» Лермонтова и особенно включенную в лермонтовский роман повесть «Тамань», ряд произведений Гоголя («Шинель», «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», «Невский проспект», «Вий», «Мертвые души»). Он высоко ценил также «Записки охотника» Тургенева и повесть Григоровича «Антон Горемыка».

Этот перечень говорит о глубокой, органической близости Толстого к традициям русского критического реализма первой половины XIX в.

В высшей степени примечательно письмо Толстого к Д. В. Григоровичу от 27 октября 1893 г. Поздравляя Григоровича с 50-летним юбилеем его литературной деятельности, Толстой вспоминает о том сильном впечатлении, которое произвели на него в юности «Записки охотника» Тургенева и первые повести Григоровича. По словам Толстого, повесть «Антон-Горемыка» при первом чтении вызвала в нем «умиление и восторг», явилась для него «радостным открытием того, что русского мужика... можно и должно описывать не глумясь и не для оживления пейзажа, а можно и должно писать во весь рост, не только с любовью, но с уважением и даже трепетом»[40].

Это письмо свидетельствует не только о личной симпатии Толстого к Григоровичу как человеку и художнику. Оно является одним из доказательств тесных внутренних связей между творчеством Толстого и передовой русской литературой 40-х годов, выступавшей под знаменем реалистической правдивости и пристального, сочувственного внимания к простому человеку,XXI XXII мужику. Толстой, в творчестве которого, еще начиная с ранних произведений, проявилось замечательное умение «переселяться в душу поселянина»[41], явился в этом отношении продолжателем глубоко прогрессивных, демократических традиций своих ближайших литературных предшественников. Вместе с тем понятно, что Толстой, который отразил не только страдания и нужду народных масс, но и их способность к патриотическому подвигу, их решающую роль в судьбах родины и который в своих последних произведениях сумел передать накопившиеся в массах стихийные чувства протеста и негодования, внес в разработку демократической темы нечто качественно новое, по сравнению со своими предшественниками и современниками.

Не все конкретные оценки отдельных литературных явлений, содержащиеся в письмах Толстого, могут быть безоговорочно приняты современным читателем. Подчас в этих оценках сказываются и слабые стороны мировоззрения Толстого; подчас замечания, сделанные в письмах, не выражают полностью отношения Толстого к тому или иному художнику. Критического подхода требует, например, то высказывание о Достоевском, которое содержится в письме Толстого к Страхову от 3 сентября 1892 г. Толстой говорит здесь, что многие читатели в героях Достоевского «узнают себя, свою душу»[42]. Известно, что сам Толстой в беседе с Горьким иначе и более критически сказал о Достоевском: «Не любил он здоровых людей. Он был уверен, что если сам он болен — весь мир болен»[43].

В письмах Толстого к разным лицам можно найти в высшей степени важные и характерные его высказывания по вопросу

о задачах литературы, о природе художественного творчества.

Толстой резко осуждал всякие попытки сглаживания жизненных противоречий, приукрашивания действительности в литературных произведениях. Н. С. Лескову он писал 10 декабря 1893 г.: «Можно сделать правду столь же, даже более занимательной, чем вымысел»[44].

Остро реагировал Толстой на всякую неискренность, фальшь в работе писателя. Так в письме к Б. Н. Чичерину ТолстойXXII XXIII разбирает его очерк «Из моих воспоминаний». В этом очерке Чичерин изобразил в явно идеализированном духе жизнь просвещенного помещика 30-х годов Н. И. Кривцова. Толстой отмечает литературные достоинства очерка, но со свойственной ему прямотой делает отрезвляющее критическое замечание: «Пожалел я об одном, что не рассказано очень важное: отношения к крепостным. Невольно возникает вопрос: как, чем поддерживалась вся эта утонченность жизни? Была ли такая же нравственная тонкость — чуткость в отношениях с крепостными?»[45]

В письме к сыну, Льву Львовичу, от 30 ноября 1890 г. Толстой резко критикует его неудачную повесть «Любовь». Содержание повести составляли переживания богатого молодого человека, привыкшего жить праздной светской жизнью и испытывающего внезапное раскаяние после того, как его любовница умирает от алкоголизма. Повесть эта, претендовавшая на постановку каких-то нравственных вопросов и в то же время чрезвычайно поверхностная и пустая, естественно, не понравилась Толстому. Он пишет сыну: «Герой неинтересен, несимпатичен, а автор относится к нему с симпатией... Несимпатичен герой тем, что барчук, и не видно, во имя чего он старается над собой, как будто только для себя. И оттого и его негодование слабо и не захватывает читателя»[46].

В другом письме к Льву Львовичу Толстой дает советы, как работать над статьей о положении голодающих крестьян. Толстой предостерегает против сентиментальности, «ахов и охов», против всего, что бьет на эффект. Он рекомендует «внимательно и спокойно изучать положение народа», правдиво и всесторонне описывать жизнь крестьянских семей. «Такое описание тронет и подействует, а не ахи и охи»[47].

В письме к литератору А. Жиркевичу Толстой откровенно и резко говорит о вредности легковесных литературных упражнений, лишенных серьезного жизненного содержания. Он утверждает: «без слов нет мысли». Именно поэтому художественное слово требует от писателя большой искренности, большого чувства ответственности, ибо «несерьезно обращаться с мысльюXXIII XXIV есть грех большой». И Толстой формулирует следующее категорическое требование, обязательное для каждого работника литературы: «Писать надо только тогда, когда чувствуешь в себе совершенно новое, важное содержание, ясное для себя, но непонятное людям, и когда потребность выразить это содержание не дает покоя»[48].

Все содержащиеся в письмах суждения и замечания Толстого об искусстве и литературе дают ценный материал для характеристики его эстетических взглядов. В них проявляется реалистическая последовательность и не знающая границ требовательность к писательскому труду гениального художника, «великого писателя русской земли».

Т. Мотылева

РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

В настоящий том писем Л. Н. Толстого за 1890 г. и первую половину 1891 г. входят тексты 249 писем. Из них 105 печатаются впервые. 159 писем печатаются по автографам, 1 письмо — по фотокопии, 81 — по копиям и 8 — по печатным текстам.

Тексты двадцати девяти писем к С. А. Толстой опубликованы в т. 84, и пятидесяти писем к В. Г. Черткову опубликованы в т. 87.

Публикация писем по автографам в примечаниях не оговаривается; публикация же по другим источникам (копиям, печатным текстам и т. п.) каждый раз оговаривается.

При воспроизведении текста писем Л. Н. Толстого соблюдаются следующие правила.

Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей правописания, которое не унифицируется, то есть в случаях различного написания одного и того же слова все эти различия воспроизводятся (напр., «тетенька» и «тетинька»).

Ударения в «что» и других словах, поставленные самим Толстым, воспроизводятся и оговариваются в сноске.

Условные сокращения типа «к-ый», вместо «который», раскрываются, причем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках: «к[отор]ый».

Слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью, причем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках: т[ак] к[ак]; б. — б[ыл].

Не дополняются общепринятые сокращения: и т. п., и пр., и др.

Описки (пропуски и перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках,XXV XXVI кроме тех случаев, когда есть сомнение, является ли данное написание опиской.

Слова, написанные явно по рассеянности дважды, воспроизводятся один раз, но это оговаривается в сноске.

На месте не поддающихся прочтению слов ставится: [1 неразобр.] или [2 неразобр.], где цифры обозначают количество неразобранных слов.

На месте исключенных редакцией слов ставятся двойные прямые скобки [[10]], где цифры обозначают количество пропущенных слов.

В случаях написания слов или отдельных букв поверх написанного или над написанным (и зачеркнутым) обычно воспроизводятся вторые написания без оговорок, и лишь в исключительных случаях делаются оговорки в сноске.

Из зачеркнутого воспроизводится в сноске лишь то, что необходимо для понимания текста, причем знак сноски ставится при слове, после которого стоит зачеркнутое.

Написанное в скобках воспроизводится в круглых скобках.

Подчеркнутое воспроизводится курсивом.

В отношении пунктуации приняты следующие правила: 1) воспроизводятся все точки, знаки восклицательные и вопросительные, тире, двоеточия и многоточия, кроме случаев явно ошибочного написания; 2) из запятых воспроизводятся лишь поставленные согласно с общепринятой пунктуацией; 3) ставятся все знаки (кроме восклицательного) в тех местах, где они отсутствуют с точки зрения общепринятой пунктуации, причем отсутствующие тире, двоеточия, кавычки и точки ставятся в самых редких случаях; 4) при воспроизведении многоточий Толстого ставится столько же точек, сколько стоит их у Толстого.

Воспроизводятся все абзацы. Делаются отсутствующие абзацы в тех местах, где начинается разительно отличный по теме и характеру от предыдущего текст, причем каждый раз делается оговорка в сноске: Абзац редактора. Знак сноски ставится перед первым словом сделанного редактором абзаца. Письма, публикуемые впервые, или те, которые печатались лишь в отрывках или в переводах, обозначены звездочкой.

Все даты по 31 декабря 1917 г. приводятся только по старому стилю, а с января 1918 г. только по новому стилю.

В примечаниях приняты условные сокращения:XXVI

XXVII AЧ — Архив В. Г. Черткова.

Б, III — Бирюков П. И., «Л. Н. Толстой. Биография», т. III, Берлин, 1921.

ГМТ — Государственный музей Л. Н. Толстого Академии наук СССР.

ДСАТ — «Дневники Софьи Андреевны Толстой». Редакция C. Л. Толстого, ч. I — М. 1928, ч. II — М. 1929.

«Летописи», 2, 12 — «Государственный Литературный музей. Летописи. Книга вторая. Л. Н. Толстой», М. 1938; «Государственный Литературный музей. Летописи. Книга двенадцатая. Л. Н. Толстой. Том II», М. 1948.

ПС — «Переписка Л. Н. Толстого с H. H. Страховым», изд. Общества Толстовского музея, СПб. 1914.

ПТС, I; ПТС, II — «Письма Л. Н. Толстого, собранные и редактированные П. А. Сергеенко», изд. «Книга», I — 1910, II — 1911.

ПТСО — «Новый сборник писем Л. Н. Толстого, собранных П. А. Сергеенко, под редакцией А. Е. Грузинского», изд. «Окто», М. 1912.

«Спелые колосья» — «Л. Н. Толстой. Спелые колосья. Сборник мыслей и афоризмов, извлеченных из частной переписки Л. Н. Толстого», изд. М. К. Элпидина, Carouge. Genève, 1894—1896, вып. 1 — 1894; вып. 2 — 1895; вып. 3 — 1895; вып. 4 — 1896.

Список В. Г. Черткова — Список адресатов Толстого рукой В. Г. Черткова (AЧ. По данным М. Л. Толстой).

Список И. И. Горбунова-Посадова — Список адресатов Толстого рукой И. И. Горбунова-Посадова (AЧ. По данным М. Л. Толстой).

Список М. Л. Толстой — Записи М. Л. Толстой адресатов Л. Н. Толстого (AЧ).

ТГ — «Л. Н. Толстой и H. Н. Ге. Переписка», изд. «Academia», М.—Л. 1930.

ПИСЬМА

1890—1891 (январь — июнь)

1890

1. В. Г. Черткову от 4—8? января 1890 г.

* 2. А. П. Куприянову.

1890 г. Января 15. Я. П.

А[лександр] П[етрович]. Получать такие письма, как ваше, составляет одну из наибольших радостей моей жизни. Спешу ответить на ваши вопросы, дельная постановка которых показывает мне серьезность вашего отношения к делу. 1) Посылаю вам при этом те книги, которые у меня есть, и список тех, которых нет, но можно приобрести.1 Книги или скорее брошюры с доводами религиозными против употребления вина печатаются одна в Казани,2 другая в Москве.3 Прилагаю вам адрес г-на Соловьева, одного из самых деятельных членов наших в Казани.4 Если вам будет что нужно, обратитесь к нему, он окажет вам всякое содействие. 2) Об истории пьянства вы найдете сведения и в тех книгах, которые посылаю, и еще более подробные в книге д-ра Алексеева, которого надеюсь видеть в нынешнем году в Москве.5 3) Общество наше составилось так. Д-р А[лексеев], из Америки, где он видел поразительные результаты для блага народа, достигнутые обществами трезвости,6 рассказал мне про это, и я предложил составить согласие на основаниях, изложенных на прилагаемом листке.7 Члены стали набираться, и теперь их более 1200. Надо бы было испросить разрешение правительства для основания формального общества. Но я этого не делал, боясь всякой формальности, так как часто замечал, что очень часто внешность подавляет содержание. Теперь основываются в разных местах новые общества. Если бы вы или священник Б[есергеневский] обратились к министру Вн[утренних] Д[ел] с проектом основания общества трезвости, то это было бы очень хорошо. От души желаю вам успеха.3

4 Печатается по машинописной копии из AЧ. Дата копии подтверждается записью в Дневнике Толстого 15 января: «Написал.... 2 [письма] по общ[еству] трезвости» (см. т. 51, стр. 11).

Александр Петрович Куприянов из г. Новочеркасска обратился к Толстому с письмом от 1 января 1890 г. по поручению священника Бесергеневской станицы Области Войска Донского Василия Ивановича Попова (1855—1922), основавшего в 1889 г. общество трезвости. Основание этого общества «встретило препятствие» со стороны пьющих и вызвало ряд сомнений в среде самих членов общества, за разрешением которых Куприянов и обратился к Толстому.

1 Какие книги и какой список послал Толстой Куприянову, неизвестно.

2 [А. Т. Соловьев], «Татьянин день. Ответ на возражения Льву Толстому», Казань 1890.

3 «Грех и безумие пьянства. Сборник поучений против пьянства. Из творений св. Тихона Задонского, св. Иоанна Златоуста, св. Василия Великого, св. Ефрема Сирина и иных», изд. Сытина, М. 1890. В этом сборнике напечатана написанная Толстым в 1889 г. статья «Пора опомниться!».

4 Александр Титович Соловьев (1853—1919). О нем см. т. 64, стр. 150.

5 О Петре Семеновиче Алексееве см. прим. к письму № 59. Книга его «О пьянстве», оконченная летом 1889 г. и находившаяся в то время в рукописи у Толстого, была издана в 1891 г. редакцией журнала «Русская мысль» с предисловием Л. Н. Толстого «Для чего люди одурманиваются?». См. тт. 27 и 64. В 1890 г. П. С. Алексеев в Москву не приезжал.

6 Вернувшись из Америки, П. С. Алексеев опубликовал статью «Успех в борьбе с пьянством» («Московские ведомости» 1887, № 336 от 6 декабря) и издал книгу «По Америке. Поездка в Канаду и Соединенные Штаты», М. 1888.

7 Общество трезвости, или «Согласие против пьянства», было основано Толстым в Москве в декабре 1887 г. См. т. 64. «Прилагаемый листок» — текст «Согласия». Напечатан в «Известиях Общества Толстовского музея», СПб. 1911, № 3-4-5, стр. 6. См. там же статью В. Д. Бонч-Бруевича «Итоги «Согласия против пьянства».

3. В. Г. Черткову от 15 января 1890 г.

4. А. И. Эртелю.

1890 г. Января 15. Я. П.

Александр Иванович!

Ничего вам не могу сказать про Наполеона. Да, я не изменил своего взгляда и даже скажу, что очень дорожу им. Светлых сторон не найдете, нельзя найти, пока не исчерпаются все темные, страшные, к[оторые] представляет это лицо. Самый драгоценный4 5 матерьял, это Mémorial de St. Hélène.1 И записки доктора о нем.2 Как ни раздувают они его величие, жалкая толстая фигура с брюхом, в шляпе, шляющаяся по острову и живущая только воспоминаниями своего бывшего quasi3 - величия, поразительно жалка и гадка. Меня страшно волновало всегда это чтение, и я очень жалею, что не пришлось коснуться этого периода жизни. Эти последние годы его жизни — где он играет в величие и сам видит, что не выходит — и в кот[орые] он оказывается совершенным нравственным банкротом, и смерть его — это должно быть очень важной и большой частью его жизнеописания.

Насчет повести моей, вчера отдали ее Стороженко.4 Он хочет попытаться пропустить ее с вырезками. Переписываем теперь для переводчиков. Как будет время, то закажу для вас. Помогай вам бог. Хороши у вас работы затеяны и Будда5 и Наполеон, как я его вспомнил. Ох, какую книгу именно народную можно написать и именно вы. Ну, до свиданья. Все сем[ейные]6 вам кланяются.

Л. Толстой.

На конверте: Ст. Графская, Козловс[ко-] Вор[онежской] железн. дор. Хутор на Грязнуше. Александру Ивановичу Эртелю.

Впервые опубликовано без обращения и подписи в журнале «Голос минувшего» 1913, 1, стр. 173. Дата определяется почтовым штемпелем и записью в Дневнике Толстого 15 января (см. т. 51, стр. 11).

Александр Иванович Эртель (1855—1908), писатель. См. о нем т. 63, стр. 285—286.

Письмо Эртеля, на которое отвечает Толстой, неизвестно. В. Г. Чертков в письме от 19 октября 1889 г. предложил Эртелю составить для «Посредника» исторический очерк о Наполеоне I.

1 Comte de Las-Cases, «Mémorial de Sainte Hélène» (Граф Лас-Каз, «Дневник на острове св. Елены»). Первое издание вышло в Париже в 1822—1823 гг. По свидетельству С. А. Толстой, отмеченному в составленном В. Ф. Булгаковым списке книг яснополянской библиотеки, данное сочинение служило Толстому материалом для работы над «Войной и миром» «более, чем что-либо другое».

2 O’Meara, «Napoleon in exile or a voice from St. Helen», London 1822 (O’Meapa, «Наполеон в изгнании, или голос со св. Елены»).

3 [мнимого]

4 Николай Ильич Стороженко (1836—1906), профессор истории литературы, исследователь Шекспира. См. тт. 64 и 67. Стороженко предполагал5 6 напечатать повесть Толстого «Крейцерова соната» в сборнике «В память

С. А. Юрьева». Попытка эта окончилась неудачей. См. т. 27, стр. 592.

5 В сентябре 1889 г. Эртель по предложению В. Г. Черткова приступил к переложению статьи о Будде, составленной В. Г. Чертковым. Часть работы Эртелем была выполнена, но до конца не была доведена.

6 Последние два слова написаны неразборчиво.

* 5. П. И. Бирюкову.

1890 г. Января 17. Я. П.

Вчера получил ваше письмо. Понимаю, знаю, пережил ваше уныние. Претерпевый до конца спасен будет. Но тут даже и терпеть нечего; только бы не требовать того, чтобы тот матерьял, из к[оторого] мы призваны строить (участвовать в постройке) был мягкий, легкий, так, чтобы его легко было формовать по своему желанию; а вспомнить, как тешут Сютаевы камни.1 Да и это дурное сравнение. Не сравнение даже, а определение скорее, к[оторое] всегда утешает меня в такие минуты, как те, к[оторые] вы переживаете, это то, что всё живое растет, рост же есть незаметное, но и не останавливающееся достижение того, чем должно быть. И царство божие и в наших душах и в мире растет. И когда оно растет в нашем сознании быстрее, чем в внешнем мире, нам кажется, что мир стоит. Ну, да это всё слова. Вы и без этих слов узнаете или уже знаете всё это.

2Статью я вашу получил.3 Начало мне не понравилось и то потому только, что в нем недоброе, неспокойное отношение к людям, насмешка и враждебность. Это надо уничтожить. Весь замысел же статьи4 хорош, и очень хорошо и верно сравнение с посевом под снегом. Матерьялу вам нужно. Я вам желал бы доставить, но боюсь, что обещаю и не сделаю, и потому не обещаю, но все-таки постараюсь сообщить вам, что знаю.5 Собирайте сами и делайте, что можете, из того матерьяла, к[оторый] есть у вас. Я ведь сам всё мечтаю написать то же, и одно не только не мешает, но еще помогает другому. Что делать с вашей статьей? Удержать ее или отослать вам?

6Я теперь в очень низком, хотя и не дурном душевном состоянии. По случаю игры комедии, я всё поправлял ее и даже после исправлял ее.7 Очень низкое и увлекающее занятие. Но и кроме ее у меня начаты еще другие художеств[енные] работы6 7 всё на тему половой любви (это секрет),8 я и своим не говорю, и тоже низкое ремесленное занятие, к к[оторому] я вижу, как полезно относиться презрительно.

9 Маша писала вам и показала ваше письмо. В ваших: отношениях вы, надеюсь, понимаете мое положение. Я не только не хочу позволить себе вмешиваться в них, в ту или в другую сторону, но не позволяю себе даже желать чего-либо в ту или другую сторону. Роль моя здесь та, что, любя вас обоих, я боюсь за вас, как бы не ошиблись, нравственно не согрешили, и хотелось бы, если могу, избавить вас от греха, п[отому] ч[то] знаю, что только одно это — грех — дурно и больно.10

Л. Т.

Дата определяется записями в Дневнике Толстого 16 и 17 января 1890 г. (см. т. 51, стр. 12). На автографе помета Бирюкова: «18 янв. 1890».

Павел Иванович Бирюков (1860—1931). См. о нем в т. 63, стр. 227—232. В письме из Костромской губ. от 13 января 1890 г. Бирюков просил Толстого высказаться по поводу его статьи «Весна человечества» (см. прим. 3).

1 Василий Кириллович Сютаев (1819?—1892). См. т. 63, стр. 84.

2 Абзац редактора.

3 Рукопись статьи П. И. Бирюкова «Весна человечества» (вступительная часть к неоконченному труду «Под снегом»). Напечатана в журнале «Духовный христианин» 1908, 1, стр. 37—44; 7, стр. 23—28; 8, стр. 16—22; 10, стр. 25—29.

4 Зачеркнуто тремя чертами: очень

5 См. письмо № 31.

6 Абзац редактора.

7 Комедия «Плоды просвещения», написанная в 1889 г. и поставленная в Ясной Поляне 30 декабря (см. т. 27). Толстой продолжал ее переделывать во время репетиций и после спектакля, вплоть до 9 февраля 1890 г., как видно по записям в его Дневнике за 1889 и 1890 гг.

8 Роман «Воскресение», начатый Толстым в декабре 1889 г. (см. т. 33), и повесть «Дьявол» (см. т. 27).

9 Абзац редактора.

10 Предполагался брак М. Л. Толстой с Бирюковым. См. т. 64.

6. Е. И. Попову.

1890 г. Января 17. Я. П.

То, что вы пишете во 2-м письме о жизни, многое давно, а одно, именно то, что благо личности для мирского человека не призрачно, а законно, это очень недавно думал, разумеется7 8 иначе, — как всякий человек, по-своему, — но это самое, именно то, что несправедлива строгость и осуждение к мирским людям, не только несправедливо, но даже жестоко, вроде того, как злиться и бить глухонемого за то, что он не делает того, что я велю. Я много грешен в этом и стал понимать это только последнее время. Ведь стоит только вспомнить, как сам относился к учению истины в прежнее время: не видел ее, не имел органа для понимания ее. Так и они.

Отрывок письма (полный текст неизвестен) печатается по машинописной копии. Впервые опубликовано в сборнике «Летописи», 12, стр. 28. Дата копии подтверждается записью в Дневнике Толстого 17 января (см. т. 51, стр. 12).

Евгений Иванович Попов (1864—1938). См. о нем в т. 64, стр. 108.

Ответ на два несохранившихся письма Е. И. Попова.

7. В. В. Рахманову.

1890 г. Января 17. Я. П.

Спасибо, что написали, Владимир Васильевич. Всегда с радостной улыбкой в душе думаю про вас. —

Страшно даже сказать, что жизнь в бесконечном совершенствовании. Кажется, как широко, а такое определение скорее суживает. Скажу вам то, что мне думалось последнее время; оно отвечает отчасти на это.

1 Говорят, вера, надежда, любовь. Почему вера? и во что вера? Почему надежда? Надежда уж тут ровно ни к селу ни к городу — надежда есть одно из последствий веры. Говорят: всё дело в вере; верить надо в библию, в церковь, в Магомета, Будду и всякую чепуху. И наслушавшись всего этого, мы получаем отвращение к этому слову и понятию веры и отбрасываем его. А это неверно, вера есть необходимое условие религиозного мировоззрения или, проще, разумного взгляда на жизнь. Без веры нельзя разумно смотреть на мир. Без веры можно только безумно смотреть на. мир, воображая, что он как-то начался по механическим законам и никогда не кончится. Такой взгляд нелеп, главное, тем, что говорится о том, как произошел мир и как развивался и т. п., а ничего не говорится о том едином, что нужно знать: что мне делать? И при нелепом взгляде веры не нужно. Но как только взгляд не безумен и составляет8 9 ответ на вопрос: что мне делать? так без веры нельзя. Ответ на вопрос: что мне делать? ясен для всякого искреннего человека — любить выше всего Истину, благо — бога и вследствие того ближнего, и дальнего, и курицу, и дерево (всё по порядку), и жить, руководясь этой любовью. Но из-за этого ответа выступает другой вопрос, на кот[орый] нет, да и не может быть ответа: зачем богу или той силе, к[оторая] меня послала сюда, сделала, зачем ей нужно, чтобы через меня делалось добро? Что ей, этой силе, нужно, чтоб через меня делалось добро, это несомненно, но зачем это ей нужно? Что выйдет из того, что через меня делается, что выйдет из этого для меня? этого не дано мне знать. И тут место вере, но вере не в троицу, не в Магомета, не в Христа, не в бога даже, а вера богу, вера тому началу, к[оторое] меня послало сюда. Я верю ему, тому, что он разумен и благ, и потому худого мне от него не будет. Вот эта вера необходима, нужна; для нее прямо сделано место. И без нее беспокойно и жутко. И вера эта есть у вас и у меня, и тем сильнее, чем больше мы исполняем волю пославшего. Чем более исполняешь, тем больше веришь — не потому, что раз попал, так уж надо верить, а потому, что по мере исполнения как бы уясняется смысл, не словами, а всей жизнью — тем тверже веришь в него, в его разумность и доброту и даже в то, что то, чего я не знаю, мне не надо знать, что иначе и быть не могло.

Так что не бесконечное совершенствование жизнь2 — тут могут быть упадки, и от того разочарования, сомнения. А — возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, что я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. — Не могу вам передать словами чувства, к[оторое] всегда возбуждали и возбуждают во мне эти слова, и как они отвечают для меня на всё. —

Не совершенствоваться мне, гордому мне, поганому мне, а взять то положение, то тело, то здоровье, тот нрав, то прошедшее, те грехи даже, и с кротостью и смирением сердца искать всегда, всякую минуту случая исполнить нужное ему дело. Не гожусь ли я заткнуть дыру какую-нибудь? Подтереть мной что-нибудь? Примерами мерзости порока и грехов не могу ли пригодиться? Просто телом моим понавозить.

И если удается чувствовать себя так, тогда3 всё чудесно, легко и твердо.9

10 Скажут: это уничтожает стимул совершенствования. Не бойтесь: потребность быть лучше та же, что потребность быть счастливее; ее поощрять не нужно. Надо, чтобы это делалось само собой, а4 нехорошо, когда это становится целью.

Ум, знаете, как бинокль, — развертывать до известной степени, а дальше вертеть хуже. Так и в вопросах о жизни, о «зачем» жизни. Помилуй бог. Ответы на эти вопросы в вере Ему (вера, подобная той, кот[орая] есть у клеточки тела, работающей для него),5 а вера дается по мере смиренной готовности творить волю Его.

6Привет М[ихаилу] А[лександровичу]7 и всем вашим. Пишите. Я занимался глупостями. Исправл[ял] комедию.8 И теперь пишу ту повесть. к[оторую] вы мне велели.9

Л. Толстой.

Впервые опубликовано с ошибочной датой «осень 1899 г.» в журнале «Минувшие годы» 1908, 12, стр. 295—297. Дата установлена сопоставлением комментируемого письма с письмом Рахманова к Толстому от 4 января 1890 г. и с записью в Дневнике Толстого 17 января (см. т. 51, стр. 12).

Владимир Васильевич Рахманов (1865—1918) — с 1889 г. врач, автор ряда статей по популярной медицине и вопросам воспитания, участник нескольких земледельческих общин. В 1886—1889 гг. бывал неоднократно у Толстого в Ясной Поляне и в Москве и написал воспоминания (напечатанные под инициалами «В. Р.»): «Л. Н. Толстой и «толстовство» в конце восьмидесятых и начале девяностых годов» — «Минувшие годы» 1908, 9, стр. 3—32. В 1908 г. в том же журнале (книга 12) Рахмановым опубликованы с комментариями письма Толстого к нему под заглавием: «Семь писем Льва Николаевича Толстого», стр. 295—308.

Ответ на письмо Рахманова от 4 января 1890 г., посвященное религиозно-нравственным вопросам.

1 Абзац редактора.

2 Слово: жизнь написано над зачеркнутым: цель

3 Зачеркнуто: как радостно и всё ясно и вписано окончание фразы.

4 Можно прочесть: и

5 Заключенное редакцией в скобки написано внизу страницы со значком, указывающим место вставки.

6 Абзац редактора.

7 М. А. Новоселову. См. прим. к письму № 45.

8 «Плоды просвещения».

9 «Воскресение», в то время еще не имевшее этого заглавия и называвшееся «Коневской повестью», по имени А. Ф. Кони, сообщившего Толстому ее сюжет. См. т. 33.

8. H. H. Ге (отцу).

1890 г. Января 20. Я. П.

Молодой человек,1 к[оторый] передаст вам это письмо, живет в Киеве, где он в университете. У пего самые хорошие стремления, но есть слабость — забота о физическом себе, о своем здоровье, к[оторое], ему кажется, душевно расстроено. Он очень одинок в Киеве, поэтому я ему и советую заехать к вам. Надеюсь, что вы ему духовно поможете.

Давно ничего не знаю про вас обоих;2 напишите. Я живу хорошо, много пишется и хочется писать. Воображаю, что и у вас кипит работа над «Что есть истина».3 Да и нет ли другого чего. Чует сердце, что скоро увидимся.4

Л. Толстой.

Впервые опубликовано в ТГ, стр. 129—130. Дата установлена на основании записи в Дневнике Толстого 20 января 1890 г. (см. т. 51, стр. 13).

Николай Николаевич Ге (1831—1894) — художник, друг Толстого. См. о нем в т. 63, стр. 160—161.

1 Алексей Андреевич Евдокимов. См. тт. 51 и 64.

2 Николай Николаевич Ге, сын художника. См. прим. к письму № 15.

3 В письме от 6 ноября 1889 г. H. Н. Ге (отец) писал: «Теперь, с зимою, я начал писать картину «Что есть истина». Для этой картины я ездил в Киев, кое-что собирал. Теперь работаю, и на душе очень хорошо». Купленная П. М. Третьяковым в июне 1890 г. картина находится в Москве в Государственной Третьяковской галлерее.

4 H. Н. Ге заехал в Ясную Поляну в конце января по дороге в Петербург на выставку «Передвижников», куда послал свою картину «Что есть истина?». См. т. 51, стр. 178.

9. Н. Н. Ге (отцу).

1890 г. Января 21. Я. П.

Вчера написал вам письмо с юношей Евдокимовым и всё время последнее думал о вас. Приезжайте же скорее. Если хорошая погода, то с Козловки прекрасно можно дойти, но вернее из Ясенков, где всегда можно найти санки. Еще же лучше бы было, если бы вы написали, когда вы будете — открытым письмом на Козловку. На Козловку ездят каждый день, и тогда я бы за вами выехал. Очень, очень хочется видеть вас и Количку. Через вас хоть увижу его. — Л. Толстой.11

12 Впервые опубликовано в ТГ, стр. 130—131. Дата определяется предыдущим письмом.

Настоящее письмо написано после получения письма Ге от 17 января 1890 г. с его хутора близ ст. Плиски, Черниговской губ. Ге сообщал: «Картину «Что есть истина», слава богу, окончил и вышел из того особого мира, в котором ее писал, и увидел, что делается вокруг.... Я теперь делаю рисунки последней картины «Что есть истина», главным образом, чтобы Вам показать. Мне жалко будет, если Вы не будете знать моей картины».

* 10. П. В. Попову.

1890 г. Февраля 1. Я. П.

П[етр] В[асильевич], письмо ваше от 24-го ноября я получил, но не ответил по многим причинам, из которых одна — моя небрежность, за которую прошу меня простить. Другие же причины, по которым я не отвечал и теперь не отвечаю на ваши вопросы, те, что в письме такие вопросы выяснить нельзя: о них надо или беседовать устно, или писать сочинения, что я и делаю по мере сил. Одно могу сказать по отношению к вашим вопросам — это то, что меня в законе Христа преимущественно интересует то, что вполне ясно и несомненно и все-таки не исполняется нами, а именно то, чтобы жить, никогда не нарушая любви к людям, не сердясь, не клянясь, не прелюбодействуя даже в сердце, не противясь злому, а подставляя щеку и любя не одних ближних, но и ненавидящих нас. Вот это, разъяснение этого, затверждение этого, облегчение исполнения этого, устранение всех соблазнов, мешающих исполнению этого, этих пяти заповедей (Мф., V, 21—47), это занимает всё мое внимание; и я думаю, что пока христианин не достигнет этого, ему некогда ни о чем другом думать. О том же, как, когда будет второе пришествие и воскресение, я пред[о]ставляю думать богословам, архиереям, полагая, что, если я исполню повеленное Хозяином, Хозяин меня не оставит, и со мной будет то самое, что должно быть и что я в свое время узнаю. Душевно рад общению с вами. Если я, пиша к вам, не делаю обращения: брат, дорогой и т. п., то это потому, что решил последнее время, что такие обращения выделяют одних людей от других и потому нехороши. Чувства же испытываю к вам, как и ко всем людям, братские. Помоги вам бог исполнить его волю.12

13 Печатается по машинописной копии «К неизвестному (П. В.)». Отрывок опубликован в журнале «Голос Толстого и Единение» 1918, 5, стр. 3. Дата копии.

Петр Васильевич Попов (ум. 1895) — уроженец села Рассказово, Тамбовской губ., сектант-молоканин.

Ответ на письмо Попова от 27 ноября 1889 г. (в письме Толстого описка — «24 ноября»; возможно также, что эта ошибка сделана в копии), посвященное ряду религиозных вопросов.

11. В. Г. Черткову от 1 февраля 1890 г.

12. Е. Н. Воробьеву.

1890 г. Февраля 2. Я. П.

Разъяснять то, что в газетном известии несправедливо, не считаю возможным в письме, да это и не нужно. Одно, что вам нужно, — это знать, продолжаю ли я так же смотреть на жизнь и стараюсь ли я так жить, как я высказывал в своих писаниях.

На этот вопрос отвечаю, что чем ближе я подхожу к плотской смерти, тем несомненнее для меня истинность высказанного мною взгляда на жизнь, тем несомненнее для меня требования моей совести и тем радостнее мне им следовать. Вот тут-то я боюсь, судя по первому ответу вашему на мое письмо1 и по сегодняшнему письму, что у вас другим, чем у меня, определяется исполнение требований совести.

Каждый из нас, познав истину, застает себя в известном далеком от этой истины мирском положении, в связях, узлами завязанных и мертвыми петлями нашими грехами, затянутых связях с людьми мира. И человеку, познавшему истину, прежде всего представляется, что главное, что он должен делать, состоит в том, чтобы сейчас же, во что бы то ни стало выйти из тех условий, в которых он находится, и поставить себя в такие условия, находясь в которых бы ясно видно было людям, что я живу по закону Христа, и жить в этих условиях, показывая людям пример истинной христианской жизни. Но это не так: требования совести не состоят в том, чтобы быть в том или другом положении, а в том, чтобы жить, не нарушая любви к богу и ближнему. Христианин всегда будет стремиться к чистой от греха жизни, всегда изберет такую жизнь, если для достижения13 14 ее не будут требоваться от него дела, нарушающие любовь; но дело в том, что никогда человек не бывает так мало связан своими и чужими грехами с прошлым, чтобы быть в состоянии, не нарушив любви к богу и ближнему, сразу вступить в такое внешнее положение. Всякий христианин среди мирских людей находится в таких условиях, что для того, чтобы ему приблизиться к этому положению, ему надо прежде распутывать узлы своих прежних грехов, которыми он связан с людьми, и потому главная и первая задача его в том, чтобы по закону любви к богу и ближнему распутывать эти узлы, а не затягивать их, и, главное, не делать больно тем, с кем он связан. Дело христианина не в каком-нибудь известном положении: в положении земледельца и т. п., а в исполнении воли бога. Воля же бога в том, чтобы на все требования жизни отвечать так, как того требует любовь к богу и людям. И потому определять близость или отдаленность себя и других от идеала Христа никак нельзя по тому положению, в котором находится человек, а по тем поступкам, которые он совершает. Отвращение христианина к мирской жизни всегда будет одно и то же и не может измениться, и потому поступки христианина будут всегда клониться к тому, чтобы уйти от зла, суеты, роскоши, жестокости мирской жизни и прийти к самому низкому, презираемому в мирском смысле положению. Но то, в каком будет находиться христианин положении, будет зависеть от условий, в которых его застало сознание истины, и от степени чуткости его к страданиям других. Его поступки могут привести его на виселицу, в тюрьму, в ночлежный, но могут привести его и во дворец и на бал. Важно не положение, в котором находится человек, а те поступки, которые привели его в то положение, в котором он находится; судьей же в этих поступках может быть только он сам и бог.

Но вы скажете: поэтому человек, исповедуя христианское учение, может, под предлогом того, что он не хочет оскорбить близких людей, продолжать жить греховной жизнью, оправдывая себя мнимой любовью к богу и ближнему. Да, может, но точно так же может, как и человек, который, устроив себе безгрешное (или кажущееся ему таковым) положение земледельца, может жить в нем только для того, чтобы хвалиться этим положением перед людьми. В том и в другом случае суждение невозможно, и в том и в другом случае опасность одинакова. Для первого опасность в том, что, продолжая жить ради любви14 15 к людям, в мирских условиях жизни, соблазняешься этими мирскими условиями и пользуешься ими не потому, что не можешь иначе, а по своей слабости, это я испытываю часто; для второго опасность в том, что, поставив себя сразу в те условия жизни, которые считаешь праведными, живешь в этих условиях, не стараясь итти вперед к совершенству любви, а гордясь своим положением, презирая и не любя всех тех, которые не находятся в этом положении; и это я испытывал, только не так часто. Путь узкий в обоих случаях, и знает о том — стоит ли он на пути, только тот, кто идет, и бог. Судить же одному о другом нельзя и по различию положения, и более всего по различию степени чуткости душевной. Один человек, оставив жену, или мать, или отца, огорчив и озлобив их своим оставлением, не делает почти дурного поступка, потому что он не чувствует всей причиняемой боли; другой, сделав тот же поступок, сделал бы гадкий поступок, потому что он чувствует вполне боль, которую причиняет. Судить о богатстве, красоте, силе людей мы можем, но о степени праведности их не то что запрещено нам, но мы не можем судить. И это великое благо. Если бы могли судить, мы бы не могли любить некоторых людей; а не будучи в состоянии судить, у нас нет препятствий любить всех. Одно только мы знаем, что сказано Мф., VІ, что для человека положение, в котором люди хвалят, невыгоднее, чем то, в котором ругают. В первом случае к делу божью может примешиваться желание похвалы людской, во втором случае, если что делается для бога, то только для него.

Еще скажу вам вот что: положим, шел человек без дороги, мучаясь, целиком, и потом нашел дорогу и пошел к ней сам и указал ее другим людям. Неужели люди, увидав дорогу и вместе с тем заметив, что человек, указавший им ее, идет еще целиком, подумают, что человек усомнился в преимуществе дороги перед бездорожьем, и даже сами усомнятся в том, что по дороге лучше итти, чем без нее? Всё, что могут подумать люди, увидав, что выведший их на дорогу человек не идет еще по ней, это то, что есть какие-то невидные им причины, мешающие ему выйти на дорогу (овраг, ручей), сами же они никак не усомнятся. И потому, если вы осуждаете меня просто как человека, вы делаете неправильно, судя по моему положению (и даже не по положению, а по суждению другого человека, превратно описывающего это положение), то поступаете неправильно,15 16 как мы все поступаем, судя о других людях. Если же вы судите обо мне, как вы говорите, как о вашем руководителе к истинному благу, то еще более неправильно, предполагая, что человек, познавший благо, может бросить его и вернуться опять к злу, от которого он только что спасся. Мы всё забываем, что учение Христа не есть учение вроде Моисеева, Магометова и всех человеческих учений, учение о правилах, которые надо исполнять. Учение Христа есть Евангелие, т. е. учение о благе. Кто жаждет, иди и пей. И потому в этом учении нельзя никому ничего предписывать, никого ни в чем укорять, никого судить. Иди и пей, кто жаждет, т. е. бери то благо, которое нам открыл дух истины. Как же предписывать пить или быть блаженным? Нельзя и укорять человека за то, что он не пьет, или не блажен, нельзя и судить за это. Одно, что можно, что и делали и всегда будут делать христиане, это чувствовать себя блаженным и желать сообщить этот ключ к блаженству другим людям. Вопрос, который вы затронули, занимал меня давно, и я часто встречал недоразумение в этом смысле и потому рад был случаю высказаться.

Если вас огорчило то, что на ваш вопрос: заехать ли ко мне? я ответил: лучше нет,2 то мне очень жаль. Ответил же я так, как я отвечаю всем без различия людям, которые спрашивают меня: можно ли приехать. Жизни мне осталось мало, а дела представляется много. Но когда приезжают прямо, не спрашивая, то я бываю рад всем людям, особенно близким по духу и которым кажется, что я могу быть полезен.

Печатается по машинописной копии из AЧ. Небольшой отрывок с искажениями под заглавием «Иди и пей» напечатан в «Спелых колосьях», 1, стр. 17—18. Почти полностью с многочисленными искажениями и с заглавием «Не судите» опубликовано в «Спелых колосьях», 2, стр. 97—100. Дата «6 февраля 1890 г.», имеющаяся на копии, не подтверждается записями в Дневнике Толстого. Судя по Дневнику, письмо было написано 2 февраля (см. т. 51, стр. 16).

Ефим Николаевич Воробьев (1852—1914) — в 1890 г. был начальником станции Деконской, Донецкой ж. д. См. т. 64, стр. 316.

Ответ на письмо Воробьева от 29 января 1890 г., в которое была вложена газетная вырезка (она не сохранилась) о бывшем в доме Толстых зимой 1889/90 г. костюмированном вечере, на котором присутствовал Толстой и в котором он, по словам Воробьева, «принимал участие.... может быть, во фраке и в галстуке». Воробьев, считая, что такой поступок Толстого является «отступлением от его проповеди», просил опровергнуть это сообщение,16 17 чтобы не дать повод к обвинению Толстого в фарисействе. См. письмо № 19.

Об упоминаемом вечере см. Н. В. Давыдов, «Из прошлого», М. 1913, стр. 266—267.

1 См. письмо Толстого к Е. Н. Воробьеву от начала октября 1889 г., т. 64, стр. 315—316. Ответ Воробьева неизвестен.

2 О своем желании приехать к Толстому Воробьев сообщал в письме с почтовым штемпелем: «Донецкая, 16 ноября 1889».

* 13. Р. Лёвенфельду (R. Lӧwenfeld). Неотправленное.

1890 г. Февраля 6. Я. П.

Милостивый Государь,

Отвечаю по пунктам на ваши вопросы. 1) Я не знаю никакой подробной биографии и полагаю, что таковой нет.

2) Дать какому-либо издателю исключительное право издания я считаю противным моим взглядам и не имеющим никакой цели.

3) Как «соната», так и комедия еще не появлялись в печати, и списки, которые ходят по рукам в Москве и Петербурге, списки неверные.1 Когда у меня будут оттиски, я доставлю вам; но вперед говорю, что это очень сомнительно, и вернее бы было, если бы вы поручили это кому-нибудь в Москве помимо меня.

Адреса, который вы потеряли, я тоже не могу вспомнить.

Желаю вам всего лучшего.

Лев Толстой.

Дата «6 февр.» поставлена перед текстом письма рукой М. Л. Толстой. Письмо отправлено не было. Лёвенфельду ответила М. Л. Толстая, к письму которой Толстой сделал приписку. Текст этой приписки неизвестен.

Рафаил Лёвенфельд (Raphael Löwenfeld, ум. 1910) — профессор по кафедре славянских языков в Бреславльском университете, с 1900 г. директор Шиллеровского театра в Берлине; в 1888 г. редактор журнала «Nord und Süd»(«Север и юг»); переводчик Толстого и других русских классиков на немецкий язык; автор биографии Толстого «Leo N. Tolstoj, sein Leben, seine Werke, seine Weltanschaunung», R. Wilhelmi, Berlin 1892 («Лев H. Толстой, его жизнь, произведения, миросозерцание»), книги «Gespräche über und mit Tolstoj», Berlin 1891 («Разговоры с Толстым и о Толстом») и многих статей о Толстом. С Толстым познакомился в июле 1890 г. в Ясной Поляне.17

18 В письме на немецком языке из Берлина от 7 февраля нов. ст. Лёвенфельд сообщал, что послал Толстому две свои статьи о нем и его произведениях и собирается писать книгу о Толстом, которая выйдет в издании Рихарда Вильгельми в Берлине. В связи с работой над этой книгой Лёвенфельд задавал Толстому три вопроса: 1) Не появилась ли где-либо подробная биография Толстого на русском языке? 2) Имея намерение издать вместе с Р. Вильгельми собрание произведений Толстого в тщательном, точном немецком переводе, Лёвенфельд просил авторизации перевода. 3) Спрашивал, не может ли Толстой прислать ему литографированные экземпляры «Крейцеровой сонаты» и «Плодов просвещения».

1 Ходившие по рукам «списки», то есть копии, преимущественно литографированные, этих произведений были сделаны не с последней редакции. Так, литографированные копии «Крейцеровой сонаты» были сняты со списка рукописи, помеченной 26 августа (надо — 28 августа) 1889 г., тогда как повесть эта была закончена около 8 декабря. Все заграничные издания «Крейцеровой сонаты», вышедшие в 1890 г., переведены с версии 28 августа.

Ответ Лёвенфельда на письмо М. Л. Толстой неизвестен. Из его письма к С. А. Толстой от 8 марта видно, что, получив письмо М. Л. Толстой, он вновь написал Льву Николаевичу, прося о праве напечатать на своем издании собрания произведений Толстого: «С одобрения автора», и что в ответ на свою просьбу он получил краткое письмо от Т. Л. Толстой, помеченное «16 февраля 1890», в котором это разрешение было дано.

14. В. И. Алексееву.

1890 г. Февраля 10. Я. П.