Лев Николаевич

Толстой

Полное собрание сочинений. Том 63

Письма

1880—1886

Государственное издательство

художественной литературы

Москва — Ленинград

1934

Электронное издание осуществлено

в рамках краудсорсингового проекта

Организаторы проекта:

Государственный музей Л. Н. Толстого

Подготовлено на основе электронной копии 63-го тома

Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, предоставленной

Российской государственной библиотекой

Электронное издание

90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого

доступно на портале

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите нам

Предисловие к электронному изданию

Настоящее издание представляет собой электронную версию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого, вышедшего в свет в 1928—1958 гг. Это уникальное академическое издание, самое полное собрание наследия Л. Н. Толстого, давно стало библиографической редкостью. В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и при поддержке фонда Э. Меллона и координации Британского совета осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для того чтобы пользоваться всеми преимуществами электронной версии (чтение на современных устройствах, возможность работы с текстом), предстояло еще распознать более 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л. Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партнером – компанией ABBYY, открыли проект «Весь Толстой в один клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту присоединились более трех тысяч волонтеров, которые с помощью программы ABBYY FineReader распознавали текст и исправляли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа корректуры тома и отдельные произведения публикуются в электронном виде на сайте tolstoy.ru.

В издании сохраняется орфография и пунктуация печатной версии 90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого.

Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»

Фекла Толстая

Перепечатка разрешается безвозмездно.

————

Reproduction libre pour tous les pays.

ПИСЬМА

1880—1886 гг.

РЕДАКТОРЫ

М. А. ЦЯВЛОВСКИЙ

В. С. МИШИН

ПРЕДИСЛОВИЕ К ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕМУ ТОМУ

В настоящий том писем Л. Н. Толстого за 1880—1886 года, пятый по порядку в серии «Письма», входят двести восемьдесят одно письмо. Из них сто шесть печатаются впервые; восемь впервые полностью. Двести семнадцать писем печатаются по подлинникам, шестьдесят три по копиям и печатным текстам и одно по телеграфному бланку. Одно письмо написано на английском языке. Кроме того прилагается список пятидесяти писем, текст которых не дошел до редакции, с указанием данных, говорящих за то, что они были писаны Толстым.

Письма к С. А. Толстой и В. Г. Черткову, выделенные в особые серии, в настоящем томе идут в общей нумерации писем лишь с указанием даты письма. Тексты этих писем см. в тт. 83 (к В. Г. Черткову) и 85 (к С. А. Толстой). Общее их количество за этот период времени — триста двадцать восемь (двести три к С. А. Толстой и сто двадцать пять к В. Г. Черткову).

Письмо к Н. А. Александрову от 1882 г., представляющее, в сущности, статью, предназначенную к печати, не входит в настоящий том: оно помещено в тридцатом томе.

Таким образом за 1880—1886 гг., по имеющимся у нас данным, Толстым было написано шестьсот пятьдесят девять писем. Однако, это далеко не полная цыфра всех написанных Толстым писем за эти годы. Давность времени писания писем и смерть большинства адресатов Толстого того времени послужили серьезным препятствием в собирании писем. И можно думать, что со временем, как в государственных, так и в частных архивах, обнаружится еще ряд писем, нам неизвестных.

Письма: к А. М. Иванцову-Платонову от июня-октября 1885 г. (№ 469), к Л. П. Никифорову от апреля-мая 1885 г. (№ 470), раньше датированные одним годом и позднее уточненные вVII VIII датировке, а равно и письмо к кн. С. С. Урусову от 10—31? января 1884 г. (№ 471), сначала отнесенное к 1885 г., по техническим условиям не могли быть перемещены на свое место и идут в конце 1885 года.

Письма: к гр. П. С. Уваровой и гр. С. Н. Толстому (1882 г.), к А. С, Суворину (1883 г.), в типографию Т-ва И. Н. Кушнерева (1883—1884 гг.), к Л. Л. и И. Л. Толстым и А. Серону (1884 г.) и к М. Г. Савиной (1886 г.), №№ 604—609, найденные (или же датированные) в то время, когда том был уже сверстан, также не могли пойти на свое место и помещены в конце тома, в дополнении.

Большую помощь в работе над настоящим томом оказали: рецензент этого тома К. С. Шохор-Троцкий и Н. Н. Гусев, и в деле собирания биографических сведений о некоторых лицах В. С. Арсеньев.

М. Цявловский.

В. Мишин.

10 апреля 1933 г.

РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ.

При воспроизведении текста писем Л. Н. Толстого соблюдаются следующие правила.

Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей правописания, которое не унифицируется, т. е. в случаях различного написания одного и того же слова все эти различия воспроизводятся (напр., «этаго» и «этого», «тетенька» и «тетинька»).

Слова, не написанные явно по рассеянности, дополняются в прямых скобках.

В местоимении «что» над «о» ставится знак ударения в тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание. Это «ударение» не оговаривается в сноске.

Ударения в «что» и других словах, поставленные самим Толстым, воспроизводятся, и это оговаривается в сноске.

Неполно написанные конечные буквы (напр., крючок вниз вместо конечного «ъ» или конечных букв «ся» или «тся» в глагольных формах) воспроизводятся полностью без каких-либо обозначений и оговорок.

Условные сокращения (т. н. «абревиатуры») типа «кый», вместо «который», раскрываются, при чем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках: «к[отор]ый».

Слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью, при чем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках: т. к. = т[акъ] к[акъ]; б. = б[ылъ].

Не дополняются: а) общепринятые сокращения: и т. п., и пр., и др., т. е.; б) любые слова, написанные Толстым сокращенно, если «развертывание» их резко искажает характер записи Толстого, ее лаконический, условный стиль.IX

X Слитное написание слов, объясняемое лишь тем, что слова для экономии времени и сил писались без отрыва пера от бумаги, не воспроизводится.

Описки (пропуски и перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается, является ли данное написание опиской.

Слова, написанные явно по рассеянности дважды, воспроизводятся один раз, но это оговаривается в сноске.

После слов, в чтении которых редактор сомневается, ставится знак вопроса в прямых скобках: [?]

В случаях колебания между двумя чтениями в сноске дается другое возможное чтение.

На месте не поддающихся прочтению слов ставится: [1 неразобр.] или [2 неразобр.], где цыфры обозначают количество неразобранных слов.

В случаях написания слов или отдельных букв поверх написанного или над написанным (и зачеркнутым) обычно воспроизводятся вторые написания без оговорок, и лишь в исключительных случаях делаются оговорки в примечаниях.

Из зачеркнутого — как словà, так и буквы начатого и сейчас же оставленного слова — воспроизводится в примечаниях лишь то, что найдет нужным воспроизводить редактор, при чем знак сноски ставится при слове, после которого стоит зачеркнутое.

Зачеркнутое явно по рассеянности воспроизводится как незачеркнутое, но с оговоркой в примечаниях.

Незачеркнутое явно по рассеянности (или зачеркнутое сухим пером) рассматривается как зачеркнутое, и не оговаривается.

Слова зачеркнутые и снова восстановленные, что обычно обозначается или точками под словом, или подчеркивающей волнистой чертой, воспроизводятся или с оговоркой в сноске: Зачеркнуто и восстановлено, или без таковой оговорки, по усмотрению редактора.

Написанное в скобках воспроизводится в круглых скобках.

Подчеркнутое воспроизводится курсивом.

В отношении пунктуации: 1) воспроизводятся все точки, знаки восклицательные и вопросительные, тире, двоеточия и многоточия кроме случаев явно ошибочного написания; 2) из запятых воспроизводятся лишь поставленные согласно с общепринятой пунктуацией; 3) ставятся все знаки (кроме восклицательного)X XI в тех местах, где они отсутствуют с точки зрения общепринятой пунктуации, при чем отсутствующие тире, двоеточия, кавычки и точки ставятся в самых редких случаях. — При воспроизведении «многоточий» Толстого ставится столько же точек, сколько стоит их у Толстого.

Воспроизводятся все абзацы. Делаются отсутствующие абзацы в тех местах, где начинается разительно отличный по теме и характеру от предыдущего текст, при чем каждый раз делается оговорка в сноске: Абзац редактора. Знак сноски ставится перед первым словом сделанного редактором абзаца.

Все письма имеют редакторскую дату, которая печатается курсивом перед текстом письма. Дата письма, писавшегося в течение нескольких дней, обозначается первым и последним днем писания: Апреля 14—16. Дата письма, датируемого редактором предположительно днем не ранее такого-то и не позднее такого-то дня, обозначается этими днями со знаком вопроса: Апреля 14—16? Вообще знак вопроса в редакторской дате указывает на то, что она предположительна и выведена редактором на основании разных данных и ряда соображений. В частности, в тех случаях, когда на не датированном самим Толстым письме имеется дата получения письма адресатом при отсутствии всяких других данных, от последней отсчитывается количество дней, в течение которых, по мнению редактора, письмо было в пути.

Все даты по 31 декабря 1917 г. приводятся по старому стилю; новый стиль в каждом случае оговорен, за исключением дат номеров заграничных изданий. В иностранных письмах, датированных Толстым старым и новым стилем, редакторская дата дана в старом и новом стиле. С января 1918 г. даты только нового стиля.

Письма или впервые печатаемые в настоящем издании, или такие, из которых печатались лишь отрывки, обозначены звездочкой: *

В примечаниях приняты следующие сокращения:

АТБ — Архивъ Л. Н. Толстого в Публичной библиотеке СССР имени В. И. Ленина (Москва).

AЧ — Архив В. Г. Черткова (Москва).

Б, I; Б, II; Б, III; Б, IV — П. И. Бирюков, «Лев Николаевич Толстой. Биография», тт. I — IV (пагинация в порядке изданий).XI

XII I — 1-e изд. М. 1906 («Посредник»); 2-е изд. М. 1911 («Посредник»); 3-е изд. Берлин. 1921 (Ладыжников); 4-е изд. М. 1923 (Госиздат).

II — 1-е изд. М. 1908 («Посредник»); 2-е изд. М. 1913 («Посредник»); 3-е изд. М. 1923 (Госиздат).

III — 1-е изд. Берлин. 1921 (Ладыжников); 2-е изд. М. 1922 (Госиздат).

IV — М. 1923 (Госиздат).

Бир. 1912; Бир. 1913 — Полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого тт. I — XX. Под ред. и с примечаниями П. И. Бирюкова. Изд. И. Д. Сытина М. 1912 — 1913 гг.

Бир. PC — Полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого. Под ред. и с примечаниями П. И. Бирюкова. Библиотека Русского слова. Изд. И. Д. Сытина. М. 1913, тт. I — XXIV.

БЛ — Публичная библиотека СССР имени В. И. Ленина (Москва).

ГИМ — Государственный исторический музей (Москва).

ГТМ — Государственный Толстовский музей (Москва).

ИЛ — Институт новой русской литературы (б. Пушкинский дом, б. Ленинградский Толстовский музей, б. Рукописное отделение Библиотеки Академии наук СССР).

ЛПБ — Рукописное отделение Государственной публичной библиотеки РСФСР имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).

ННГе — «Николай Николаевич Ге, его жизнь, произведения и переписка. Составил В. В. Стасов». Изд. «Посредник». М. 1904.

ПЖ — «Письма графа Л. Н. Толстого к жене. 1862—1910».

Издание второе. М. 1915.

ПС — «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым». Изд. Общества Толстовского музея. Спб. 1914.

ПТ — «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой». Спб. 1911, изд. Общества Толстовского музея.

ПТС, I; ПТС, II — «Письма Л. Н. Толстого, собранные и редактированные П. А. Сергеенко». Изд. «Книга». I —1910 г., II — 1911 г.

ПТСО — «Новый сборник писем Л. Н. Толстого, собранных П. А. Сергеенко. Под ред. А. Е. Грузинского». Изд. «Окто». М. 1912.

СМ — «Современный мир», 1913 №№ 1—12. Приложение: «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховымъ».XII

XIII ТГ — «Л. Н. Толстой и Н. Н. Ге. Переписка». Редакция В. И. Срезневского, вступительная статья и примечания С. П. Яремича. Изд. «Academia» М. 1930.

ТЕ — «Толстовский ежегодник».

ТП — «Толстой. Памятники творчества и жизни»: 1 — Пгр. 1917; 2 — М. 1920; 3 — М. 1923; 4 — М. 1924.

ТС — «Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка. 1878—1906». Редакция и примечания В. Д. Комаровой и Б. Л. Модзалевского. Изд. «Прибой». Л. 1929.

ТТ — «Толстой и о Толстом. Новые материалы». Сборники: 1 — М. 1924; 2 — М. 1926; 3 — М. 1927; 4 — М. 1928.

Четыре точки, встречающиеся в тексте примечаний (в письмах адресатов, в цитатах и пр.), означают пропуск, сделанный редактором в целях сокращения.

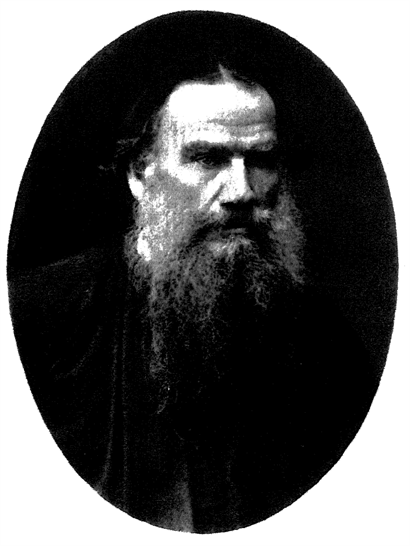

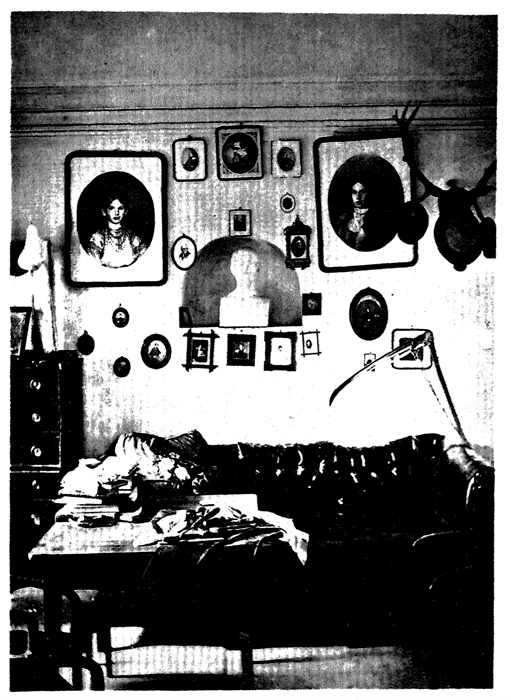

Л. Н. ТОЛСТОЙ

1885 г.

Фотография Шерер, Набгольц и К° в Москве

(Размер подлинника)

ПИСЬМА

1880—1886 гг.

1880

1. Н. Н. Страхову.

1880 г. Января 15? Я. П.

Дорогой Николай Николаичъ.

Должно быть, что я въ одно время съ этимъ письмомъ буду въ Петерб[ургѣ],1 но всетаки чувствую необходимость написать вамъ нѣсколько словъ на ваше послѣднее письмо. Давно я не испытывалъ такой радости, какую доставило мнѣ ваше письмо. Я знаю, что вы искренній человѣкъ, но всетаки мнѣ надо было повторять себѣ это нѣсколько разъ, чтобы знать, что я не заблуждаюсь и что правда, что моя мучительная духовная работа не напрасный трудъ, и что вамъ она была полезна. Очень я радъ. Скоро увижусь съ вами.

Вашъ Л. Толстой.

Печатается по автографу, хранящемуся в ИЛ. Впервые опубликовано Б. Л. Модзалевским в СМ 1913, 8, стр. 246. На письме, не имеющем даты Толстого, пометка Н. Н. Страхова: «17 янв. 1880». Эта и другие даты, поставленные Н. Н. Страховым (судя по тому, что одно письмо с датированной припиской С. А. Толстой имеет Страховскую дату на два дня позднее, чем дата Софьи Андреевны), надо думать, означают день получения им письма.

Николай Николаевич Страхов (1828—1896) — критик и философ. Подробнее о нем см. в прим. к письмам Толстого к нему, т. 61.

Письмо Н. Н. Страхова, на которое отвечает Толстой, помечено 8 января 1880 г (см. ПС, № 131). В нем он между прочим писал: «Мне нужно в Вас верить, эта вера моя опора. Я давно называл Вас самым цельным и последовательным писателем; но Вы сверх того самый цельный и последовательный человек. Я в этом убежден умом, убежден моей любовью к Вам, я буду за Вас держаться, и надеюсь, что спасусь».3

4 1На основании этого письма и письма к М. М. Стасюлевичу от 4? февраля 1880 г. явствует, что во второй половине января 1880 г. Толстой был в Петербурге по делу о четвертом издании собрания своих сочинений, выпущенном в том же году фирмой бр. Салаевых в одиннадцати томах.

2—3. С. А. Толстой от 19 и 20 января 1880 г.

*4. Гр. А. А. Толстой.

1880 г. Января 23? Петербург.

Отъ васъ я пошелъ въ театръ. Ужасный воздухъ, ужасная музыка, ужасная публика такъ подѣйствовали на меня, что я вернулся больной. И не спалъ половину ночи. Волненіе разговоровъ съ вами — главная причина. Я не приду къ вамъ и уѣду нынче.1 Пожалуйста, простите меня, если я васъ оскорбилъ, но если я сдѣлалъ вамъ больно, то за это не прошу прощенья. Нельзя не чувствовать боль, когда начинаешь чувствовать, что надо оторваться отъ лжи привычной и покойной. Я знаю, что требую отъ васъ почти невозможнаго — признанія того прямого смысла ученія, который отрицаетъ всю ту среду, въ которой вы прожили жизнь и положили все свое сердце, но не могу говорить съ вами не во всю, какъ съ другими, мнѣ кажется, что у васъ есть истинная любовь къ Богу, къ добру и что не можете не понять, гдѣ Онъ.

За мою раздражительность, грубость, низменность простите и прощайте, старый милый другъ, до слѣдующаго письма и свиданья, если дастъ Богъ.

Вашъ Л. Толстой.

Печатается по автографу, хранящемуся в Древлехранилище Центрархива. Публикуется впервые. Адреса и начального обращения на автографе письма нет. В арх. Древлехранилища оно значится как письмо к Н. Н. Страхову. Однако, несомненно, письмо было написано гр. А. А. Толстой. Об этом свидетельствует общий характер письма (в частности выражения: «старый, милый друг», «у вас истинная любовь к богу» и др.), а равно и ответные письма гр. Александры Андреевны от 23 января и 29 января 1880 г., в одном из которых она, очевидно, повторяя слова Толстого, писала: «Я также как и вы не могу говорить с вами не во всю» (см. ПТ, № 134). Датируется это письмо на основании ответного письма гр. А. А. Толстой от 23 января 1880 г., написанного, очевидно, в день отъезда Льва Николаевича. Письмо Толстого написано из Петербурга также в день отъезда (за это говорят слова: «я не приду к вам и уеду нынче»).4

5 Гр. Александра Андреевна Толстая (1817—1904) — двоюродная тетка Толстого. Подробнее о ней см. в прим. к письмам Толстого к ней, т. 60.

1 Постоянно росшее разногласие во взглядах Толстого и гр. А. А. Толстой впервые особенно ярко сказалось в январе 1880 г., когда Лев Николаевич, будучи в Петербурге, откровенно высказался перед «своим старым другом», доказывая не только бесполезность, но и вред, приносимый церковью и церковным учением. Результатом такого столкновения было то, что Лев Николаевич, страшно возбужденный, уехал из Петербурга, не простясь с гр. Александрой Андреевной.

5. Н. Н. Страхову.

1880 г. Февраля 2? Я. П.

Дорогой Николай Николаичъ.

Чувствую, что я былъ очень дуренъ передъ вами въ П[етер]б[ур]гѣ.1 Но ваше пристрастіе ко мнѣ надѣюсь преодолѣетъ дурное впечатлѣніе. Пожалуйста сдѣлайте, чтобъ это такъ было. Я и всегда-то неловокъ въ обращеніи съ людьми, a заѣду въ Петерб[ургъ], то ужъ совсѣмъ ошалѣю. — Ну будетъ жалобить васъ. Я слава Богу здоровъ, дома хорошо и хорошо работалъ, но жизнь ужасно коротка и осталось ея я знаю немного. — Изданіе продалъ Салаеву.2 — Поѣздка моя въ Петерб[ургъ] и за этими гадкими денежными дѣлами и вся эта суета3 испортила меня значительно нравственно, но повѣрите ли, этотъ упадокъ нравственный облегчилъ меня. Кромѣ того во время моей поѣздки я, чтобы поддерживать свои силы, много ѣлъ, пилъ вино и вернувшись продолжалъ тотъ же образъ жизни, и мнѣ стало лучше во всѣхъ отношеніяхъ. —

Работа4 моя очень утомляетъ меня. Я все передѣлываю — не измѣняю, — а поправляю сначала и боюсь, что много пишу лишняго и каждый день думаю о вашемъ судѣ. Что вы дѣлаете? Напишите мнѣ также про себя. А главное любите меня попрежнему и изрѣдка пишите.

Любящій васъ Толстой.

Печатается по автографу, хранящемуся в ИЛ. Впервые опубликовано Б. Л. Модзалевским в СМ 1913 12, стр. 398 На письме пометка Н. Н. Страхова: «4 февр. 1890 Ясн.». Под такой же датой оно появилось и в печати. Мы же относим его к 1880 г. на основании слов в нем о продаже издания Салаеву (см. прим. 1 к письму № 1).5

2 Федор Иванович Салаев (р. 1820 г. — ум. 26 марта 1879 г.) — московский книгопродавец-издатель, один из основателей издательской фирмы «бр. Салаевых». Со смертью Ф. И. Салаева дело продолжали его наследники Думновы. О Ф. И. Салаеве см. А. С. Суворин («Незнакомец») «Недельные очерки» — «Новое время» 1879, № 1129 от 22 апреля.

3 В подлиннике слова: и вся эта суета вписаны между строк и ошибочно включены перед словом: дѣлами

4 Толстой тогда был занят «Исследованием догматического богословия».

6. Гр. А. А. Толстой.

1880 г. Февраля 2—3? Я. П.

Два дня, какъ я получилъ ваше письмо,1 дорогой другъ, и нѣсколько разъ обдумывалъ, лежа въ постелѣ, мой отвѣтъ вамъ; а теперь самъ не знаю, какъ его напишу.

Главное то, что ваше исповѣданіе вѣры есть исповѣданіе вѣры нашей церкви. Я его знаю и не раздѣляю. Но не имѣю ни однаго слова сказать противъ тѣхъ, которые2 вѣрятъ такъ. Особенно, когда вы прибавляете о томъ, что сущность ученія въ Нагорной проповѣди. Не только не отрицаю этаго ученія, но, еслибы мнѣ сказали: чтò я хочу, чтобъ дѣти мои были невѣрующими, какимъ я былъ, или вѣрили бы тому, чему учитъ церковь? я бы, не задумываясь, выбралъ бы вѣру по церкви. Я знаю н[а]п[римѣръ] весь народъ, который вѣритъ нетолько тому, чему учитъ церковь, но примѣшиваетъ еще къ тому бездну суевѣрій, и я себя (убѣжденный, что я вѣрю истинно) не раздѣляю отъ бабы, вѣрящей Пятницѣ, и утверждаю, что мы съ этой бабой совершенно равно (ни больше, ни меньше) знаемъ истину. Это происходитъ отъ того, что мы съ бабой одинаково всѣми силами души любимъ истину и стремимся постигнуть ее и вѣримъ. Я подчеркиваю вѣримъ, потому что можно вѣрить только въ то, чего понять мы не можемъ, но чего и опровергнуть мы не можемъ. Но вѣрить въ то, чтò мнѣ представляется ложью, — нельзя. И мало того, увѣрять себя, что я вѣрю въ то, во что я не могу вѣрить, во что мнѣ не нужно вѣрить, для того чтобъ понять свою душу и Бога, и отношеніе моей души къ Богу, увѣрять себя въ этомъ есть дѣйствіе самое противное истинной вѣрѣ.3 Это есть кощунство и есть служеніе князю міра. Первое условіе вѣры есть любовь къ свѣту, къ истинѣ, къ Богу и сердце чистое безъ лжи. Все это я говорю6 7 къ тому, что бабу, вѣрющую въ Пятницу, я понимаю, и признаю въ ней истинную вѣру, потому что знаю, что несообразность понятія пятницы, какъ Бога, для нея не существуетъ, и она смотритъ во всѣ свои глаза и больше видѣть не можетъ. Она смотритъ туда, куда надо, ищетъ Бога, и Богъ найдетъ ее. И между ею и мною нѣтъ передъ Богомъ никакой разницы, потому что мое понятіе о Богѣ, которое кажется мнѣ такимъ высокимъ, въ сравненіи съ истиннымъ Богомъ также мелко, уродливо, какъ и понятіе бабы о пятницѣ. Но если я стану обращаться къ Богу черезъ пятницу, богородицу,4 вѣрить въ воскресеніе и тому подобное, то я буду кощунствовать и лгать и буду дѣлать это для какихъ нибудь земныхъ цѣлей, a вѣры тутъ никакой не будетъ и не можетъ быть. —

И какъ я чувствую себя въ полномъ согласіи съ искренно вѣрующими изъ народа, такъ точно я чувствую себя въ согласіи и съ вѣрой по церкви и съ вами, если вѣра искренна и вы смотрите на Бога во всѣ глаза, не сквозь очки и не прищуриваясь. А смотрите ли вы во всѣ глаза, или нѣтъ, мѣшаютъ ли вамъ очки, надѣтые на васъ, или нѣтъ, я не могу знать. Мущина съ вашимъ образованіемъ не можетъ, это я5 думаю, но про женщинъ не знаю. И потому я на себя удивляюсь и упрекаю себя, зачѣмъ я говорилъ все, что говорилъ вамъ. — Можетъ быть, что я говорилъ потому, что люблю васъ и боюсь, что вы нетвердо стоите и что, когда вамъ нужно (а намъ нужно всегда), вы не найдете и не находите опоры тамъ, гдѣ надѣетесь найти; но это я говорю «можетъ быть»; вѣроятнѣе, что я болталъ изъ тщеславія и болтовней моей оскорбилъ, огорчилъ васъ; за это прошу меня простить. Если это такъ, чего я и желаю, то мнѣ васъ учить нечему, вы все знаете. Если я и пытался говорить вамъ что нибудь, то смыслъ моихъ словъ только тотъ: «посмотрите, крѣпокъ ли тотъ ледъ, по которому вы ходите; не попробовать ли вамъ пробить его? Если проломится, то лучше идти материкомъ. А держитъ васъ, и прекрасно, мы сойдемся все въ одно же».

Но и вамъ уже учить меня нечему. Я пробилъ до материка все то, чтò оказалось хрупкимъ, и уже ничего не боюсь, потому что силъ у меня нѣтъ разбить то, на чемъ я стою; стало быть, оно настоящее. Прощайте, не сѣтуйте на меня и постарайтесь смотрѣть также, какъ я смотрю на васъ, и желайте мнѣ того, чего я желаю себѣ, вамъ и всѣмъ людямъ — идти не назадъ7 8 (ужъ я не стану на мною самимъ разбитый ледокъ и не покачусь легко и весело по немъ6), а впередъ, не къ опредѣленію словами моего отношенія къ Богу черезъ искупленіе и т. п., а идти впередъ жизнью, каждымъ днемъ, часомъ, исполняя открытую мнѣ волю Божію. А это очень трудно,7 даже невозможно, если сказать себѣ, что это невозможно, и нетолько возможно, но должно и легко становится, если не застилать себѣ глаза, а, не спуская ихъ, смотрѣть на Бога. —

Я только чуть чуть со вчерашняго дня сталъ это дѣлать, и то вся жизнь моя стала другая и все, чтò я зналъ прежде, все перевернулось и все, стоявшее прежде вверхъ ногами, стало вверхъ головами.

Истинно любящій васъ

Л. Толстой.

Насчетъ того, вѣрю ли я въ человѣка-Бога или Бога-человѣка, я ничего не умѣю вамъ сказать и, если бы и умѣлъ, не сказалъ бы. Объ этомъ разскажутъ сожженные на кострахъ и сжигавшіе. «Не мы ли призывали тебя, называя Господомъ». Не знаю васъ, идите прочь, творящіе беззаконіе.

Написавъ письмо я подумалъ, что вы можете упрекнуть меня — сказать: «я сказала, во чтò я вѣрю, а онъ не сказалъ». Сказать свою вѣру нельзя. Вы сказали только потому, что повторяли то, чтò говорить церковь. А этого то и не нужно, не должно, нельзя, грѣхъ дѣлать. Какъ сказать то, чѣмъ я живу. Я всетаки скажу — не то, во чтò я вѣрю, а то, какое для меня значеніе имѣетъ Христосъ и его ученіе. Это кажется то, о чемъ вы спрашиваете.

Я живу и мы всѣ живемъ, какъ скоты, и также издохнемъ. Для того, чтобы спастись отъ этаго ужаснаго положенія, намъ дано Христомъ спасеніе. —

Кто такой Христосъ? Богъ или человѣкъ? — Онъ то, чтò онъ говоритъ. Онъ говоритъ, что онъ сынъ Божій, онъ говоритъ, что онъ сынъ человѣческій, онъ говоритъ: Я то, чтò говорю вамъ. Я путь и истина. Вотъ онъ это самое, чтò онъ говоритъ о себѣ. А какъ только хотѣли все это свести въ одно и сказали: онъ Богъ, 2-е лицо троицы,8 — то вышло кощунство, ложь и глупость. Если бы онъ это былъ, онъ бы съумѣлъ сказать. Онъ далъ намъ спасенье. Чѣмъ? Тѣмъ, что научилъ насъ дать нашей жизни такой смыслъ, который не уничтожается8 9 смертью. Научилъ онъ насъ этому веѣмъ ученіемъ, жизнью и смертью. Чтобы спастись, надо слѣдовать этому ученію. Ученіе вы знаете. Оно не въ одной нагорной проповѣди, а во всемъ Евангеліи. Для меня главный смыслъ ученія тотъ, что, чтобы спастись, надо каждый часъ и день своей жизни помнить о Богѣ, о душѣ, и потому любовь къ ближнему ставить выше скотской жизни. Фокуса для этого никакого не нужно, а это также просто, какъ то, что надо ковать, чтобы быть кузнецомъ. —

И потому то это Божеская истина, что она такъ проста, что проще ея ничего быть не можетъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ важна и велика и для блага каждаго человѣка, и всѣхъ людей вмѣстѣ, что больше ея ничего быть не можетъ.

Печатается по автографу, хранящемуся в ИЛ. Впервые опубликовано В. И. Срезневским в ПТ, № 135. Датируется на основании письма гр. А. А. Толстой от 29 января 1880 г., на которое отвечает Толстой. Из письма же Толстого видно, что он отвечал ей два дня спустя по получении ее письма, т. е. приблизительно 2-3? февраля 1880 г.

1 Возмущенная отъездом Льва Николаевича (см. прим. 1 к письму № 4), гр. Александра Андреевна написала ему письмо (23 января 1880 г.), в котором резко выразила свое негодование. Но через шесть дней (29 января 1880 г.) написала ему второе письмо, более спокойное, всецело посвященное тем разногласиям их убеждений, которые привели их к разрыву. Об этом письме и упоминает Толстой (см. ПТ, № 134).

2 Зачеркнуто: исповѣдуютъ

3 Слова: истинной вѣрѣ написаны над зачеркнутыми: любви къ Богу

4 Слово богородицу в прежних изданиях было выпущено по цензурным условиям.

5 Зачеркнуто: я зна

6 Зач.: къ пропасти

7 Зач.: особенно трудно

8 Слова: Богъ, 2-ое лицо троицы в прежних изданиях были выпущены по цензурным условиям.

* 7. Н. М. Нагорнову.

1880 г. Февраля 3? Я. П.

Николай Михайловичъ.

Пожалуйста, кончите съ Салаевымъ.1 25 тыс[ячъ] за 5500 экз[емпляровъ].2 —

Деньги положите въ банкъ или купите восточнаго займа и тоже положите подъ сохраненіе въ банкъ. Послѣднее даже лучше. У меня все благополучно. Цѣлую Варю и дѣтей.3

Вашъ Л. Толстой.9

10 Печатается по автографу, хранящемуся в ГТМ. Публикуется впервые. Датируется на основании упоминания о Салаеве. О сношениях с ним Толстого см. прим. 1 к письму № 5 и в письме № 9.

Николай Михайлович Нагорнов (1845—1896) — сын Михаила Михайловича и Надежды Ивановны Нагорновых. С лета 1872 года — муж старшей дочери Марии Николаевны Толстой, Варвары Валериановны (1850—1921). В 1875—1881 гг. Н. М. Нагорнов помогал Толстому по печатанию его сочинений и сношению с книгопродавцами и издателями. О нем подробнее см. в прим. к письмам Толстого к нему, т. 62.

1 Федор Иванович Салаев. См. прим. 2 к письму № 5.

2 Речь идет о продаже издания собрания сочинений Толстого. Об этом см. прим. к письму № 1, в письмах №№ 5 и 9, и в письме к С. А. Толстой от 19 января 1880 г., т. 83, № 157 (ПЖ, № 117).

3 Дети: Валериан Николаевич (р. 19 апреля 1873 г.); Елизавета Николаевна (р. 1875 г.); Борис Николаевич (р. 2 мая 1877 г. — ум. 1899 г.) и Татьяна Николаевна (р. 15 апреля 1879 г.).

8. В. В. Стасову.

1880 г. Февраля 4? Я. П.

Владиміръ Васильевичъ,

Сейчасъ получилъ отъ Верещагина1 письмо. Вь письмѣ его выражено враждебное ко мнѣ чувство. Мнѣ это было очень больно и теперь больно. Я бы написалъ ему, но не помню его имени отчества, да и боюсь какъ бы чѣмъ нибудь въ письмѣ не усилить еще въ немъ этаго ужасно больнаго мнѣ чувства враждебности. Скажите ему, пожалуйста, что на меня сердиться нельзя, потому что у меня теперь одно желаніе въ жизни — это никого не огорчить, не оскорбить, никому — палачу, ростовщику не сдѣлать непріятнаго, а постараться полюбить ихъ и заставить себя полюбить, а что его я люблю безъ усилія и потому не могъ сдѣлать ему непріятнаго. Но видно я отрицательно нечаянно сдѣлалъ ему больно тѣмъ, что не пришелъ2 и не написалъ, и прошу его простить меня не на словахъ только, а такъ, чтобы и не имѣть ко мнѣ никакого непріязненнаго чувства. —

Очень благодаренъ вамъ за статью объ Ивановѣ и книгу.3 Я прочелъ ее. Очень трогательно.

Не сердитесь ли и вы на меня за то, что я грубо затронулъ тогда4 ваши задушевныя чувства. Пожалуйста, не сердитесь. Чтожъ дѣлать, если мнѣ перестали быть интересны мысли10 11 людскія, а занимательно только сердце; а у васъ я видѣлъ, что оно есть и что то тамъ много всякаго добра, и я не могъ удержаться отъ желанія толконуться къ нему. Можетъ грубо. Простите. Вашъ Л. Толстой.

Вамъ, Петербуржцу, можетъ быть непонятно мое состояніе въ вашемъ городѣ. Я, именно, какъ угорѣлый въ угарной комнатѣ. Какъ бы сдѣлать чтò нужно и бѣжать.5

На конверте:

Петербургъ. Публичная библіотека. Е. В. Владиміру Васильевичу Стасову.

Печатается по автографу, хранящемуся в ИЛ. Впервые опубликовано В. Д. Комаровой и Б. Л. Модзалевским в ТС, стр. 49—50. Датируется на основании почтовых штемпелей на конверте: Тула 4 февраля 1880, Тула 5 февраля 1880, С.-Петербург 6 февраля 1880. На письме пометка рукой не Толстого: «Тула, 4 февр. 80».

Владимир Васильевич Стасов (1824—1906) — археолог, художественный и музыкальный критик, библиотекарь публичной библиотеки в Петербурге (по отделению искусств). Подробнее о нем см. в прим. к письмам Толстого к нему, т. 62.

1 Василий Васильевич Верещагин (1842—1904)—художник, автор ряда картин из средне-азиатской и русско-турецкой войны 1877 г., картин из индийской жизни и др. Письмо В. В. Верещагина к Толстому неизвестно.

2 В. В. Верещагин выразил желание познакомиться с Толстым и ждал Толстого в его приезд в Петербург в конце января этого года (см. прим. 4).

3 Александр Андреевич Иванов (1806—1858)—художник. Книга, о которой здесь упоминается, — сборник: «Александр Андреевич Иванов, его жизнь и переписка. 1806—1858 гг.», издал Михаил Боткин. СПБ. 1880. (Дозволено цензурою 29 октября 1879 г.). В этом сборнике напечатаны «Воспоминания В. В. Стасова» (стр. 415—424).

4 Толстой здесь имеет в виду свою поездку в Петербург в конце января этого года (см. прим. 1 к письму № 1). О свидании Толстого с В. В. Стасовым в эту поездку и их разговорах сведений не имеется.

5 Об этом см. также в письме № 4.

9. М. М. Стасюлевичу.

1880 г. Февраля 4? Я. П.

Милостивый Государь Михаилъ Матвѣевичъ. Извините, пожалуйста, что такъ долго не отвѣчалъ вамъ. Вчера я только окончательно рѣшилъ дѣло о печатаніи.1 Я продалъ Салаеву.11

12 Очень сожалѣю, что не пришлось воспользоваться выгодами вашего предложенія. Главная выгода продажи есть поправка своей неаккуратности и неумѣнья обращаться съ деньгами. Душевно сожалѣю, что не успѣлъ въ тотъ вечеръ попасть къ вамъ и болѣе сблизиться и ознакомиться съ вами.

Съ совершеннымъ уваженіемъ вашъ покорный слуга

Гр. Л.Толстой.

Печатается по тексту, впервые опубликованному в сб. «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке». Под ред. М. К. Лемке, V. Спб. 1913, стр. 329. Датируется на основании ответного письма М. М. Стасюлевича от 10 февраля 1880 г. (АТБ), в котором он указывал, что 6 февраля получил письмо Толстого (об этом см. ниже).

Михаил Матвеевич Стасюлевич (1826—1911) — общественный деятель, историк и публицист, с 1865 года редактор-издатель журнала «Вестник Европы»; кроме того, в 1881 г. и в начале 1882 г. — издатель еженедельной газеты «Порядок». О нем подробнее см. в прим. к письмам Толстого к нему, т. 62. Повидимому, М. М. Стасюлевич обратился к Толстому с предложением издать его сочинения.

Письмо М. М. Стасюлевича, на которое отвечает Толстой, неизвестно.

1 Речь идет о печатании четвертого издания собрания сочинений Л. Н. Толстого. См. прим. 2 к письму № 7.

На это письмо Толстого М. М. Стасюлевич отвечал письмом от 10 февраля 1880 г., в котором читаем: «Еще 6 февраля я имел удовольствие получить Ваше письмо.... Очень сожалею, что не буду Вам полезен, но очень рад, что Вы хорошо устроили дело в Москве. Боюсь только за опечатки, и жалею, что не дал Вам мысли обеспечить себя против этого невыносимого зла контрактом» (АТБ).

10. С. А. Толстой от середины февраля 1880 г.

11. Н. Н. Страхову.

1880 г. Февраля 29? Я. П.

Дорогой Николай Николаичъ.

Каждый день собираюсь писать вамъ и каждый день такъ устану отъ работы, что тяжело взяться за перо. Нынче, думаю, такъ всегда будетъ, если съ утра не напишу хоть словечко. Главное не думайте и не позволяйте хоть на минуту входить вамъ въ голову сомнѣнью въ моей любви къ вамъ. —

Весна подходитъ. И я думая о лѣтѣ, только тѣмъ утѣшаюсь, что авось вы проведете его у насъ. Пожалуйста, если вы не12 13 сдѣлали плановъ, проживите со мной ваши каникулы. Проживемъ ли еще лѣто, а это проживемте вмѣстѣ — пожалуйста, пожалуйста. Я очень много работаю. Бумаги измаралъ много съ большимъ напряженіемъ и не скажу радостью, но съ увѣренностью, что это такъ нужно. Особенно тяжело мнѣ было то, что, начавъ все перерабатывать сначала, я отдѣлъ обзора православнаго богословія долженъ былъ расширить. И я изучилъ хорошо богословіе и теперь вотъ кончаю разборъ его.1 Если бы мнѣ разсказывали то, чтò я тамъ нашелъ, я бы не повѣрилъ. И все это очень важно.

У насъ всѣ здоровы.

Что вы? Работаете ли и какъ? Вамъ должно быть очень трудно воздерживаться отъ вихря политической жизни к[оторый] дуетъ около васъ. Я сидя въ деревнѣ и то не удерживаюсь и дѣлаю величайшія усилія чтобъ онъ меня [не] сдулъ и чтобъ я не сбивался съ дороги.

Обнимаю васъ отъ души.

Вашъ Л. Толстой.

Кланяйтесь Стасову2 и спросите у него получилъ ли онъ мое письмо,3 вскорѣ послѣ моего отъѣзда изъ Петерб[урга]. Мнѣ отвѣта не нужно, а я подозрѣваю, что оно пропало.

Печатается по автографу, хранящемуся в ИЛ. Впервые опубликовано Б. Л. Модзалевским в СМ 1913, 8, стр. 247—248. Датируется на основании пометки Н. Н. Страхова: «2 марта 1880» (дата получения письма).

1 Результатом этой работы явилось его сочинение: «Исследование догматического богословия».

2 Владимир Васильевич Стасов.

3 См. письмо № 8.

На это письмо Толстого Н. Н. Страхов отвечал письмом от 9 марта 1880 г. (см. ПС, № 135).

* 12. А. А. Фету.

1880 г. Марта 12-17? Я. П.

Дорогой Афанасій Афанасьевичъ. Ужасно давно не писалъ вамъ, какъ всегда, потому что откладывалъ съ дня на день и очень много работаю. Утро все заработаюсь, и вечеромъ уже ничего не хочется дѣлать, кромѣ, какъ читать Пиквикскій клубъ1 или играть въ винтъ. — У насъ все благополучно и здорово. У насъ новый нѣмецкій учитель, очень умный и13 14 образованный человѣкъ.2 Онъ мнѣ привезъ на дняхъ Мирза Шафи Nachlass.3 Тамъ есть прелестныя вещи. Знаете ли вы ихъ? Шопенгауэра книги мои у васъ или нѣтъ? —

Жена очень вамъ кланяется и Марьѣ Петровнѣ.4 — Равно и я.

У насъ теперь сидитъ Кузминскій,5 вернувшійся изъ Петербурга изъ Верховной Комиссіи, и я однимъ ухомъ слушаю и пишу. —

Не сердитесь же на меня и не забывайте.

Вашъ Л. Толстой.

Печатается по автографу, хранящемуся в ИЛ. Публикуется впервые. Датируется, с одной стороны, на основании упоминания о «Верховной комиссии», учрежденной 12 февраля 1880 г., и слов: «У нас теперь сидит Кузминский» (судя по письму С. А. Толстой к Т. А. Кузминской от 11 марта 1880 г. (ГТМ), А. М. Кузминский до этого времени не приезжал к Толстым), с другой — словами в ответном письме А. А. Фета от 19 марта: «С Мирзой Шафи совершенно незнаком».

Афанасий Афанасьевич Фет (Шеншин) (1820—1892) — поэт. О нем подробнее см. в прим. к письмам Толстого к нему, т. 60.

1 «Замогильные записки Пиквикского клуба» («The posthumus papers of the Pickwick Club») — роман Ч. Диккенса (1812—1870). Толстой любил этот роман Диккенса и в своей статье «Что такое искусство» (1897) указывал на него, как на один из образцов лучших произведений, хотя и причислял его по своему содержанию и значительности ко второму разряду произведений искусства. О Толстом и Диккенсе см. Н. Н. Апостолов, «Толстой и Диккенс», TT I, стр. 104—123.

2 Немецкий учитель, по словам Сергея Львовича Толстого, служил у Толстых недолго. Фамилии его Сергей Львович не помнит.

3 Толстой имеет в виду сборник стихотворений известного немецкого поэта Фридриха Боденштедта (1819—1892) «Aus dem Nachlass des Mirza-Schaffy» («Из литературного наследия Мирза-Шафи»), впервые изданный в 1874 г. До последнего времени считалось, что это — оригинальные стихотворения Боденштедта (как и другие вошедшие в сборник, вышедший под заглавием: «Lieder des Mirza-Schaffy» 1851), лишь приписавшего их персидскому поэту. Теперь оригинальность их оспаривается. Неизвестно, читал ли Фет рекомендованный Толстым сборник, но переводов из Мирза-Шафи у Фета нет.

4 Марья Петровна Шеншина (1828—1894), рожденная Боткина, жена А. А. Фета.

5 Александр Михайлович Кузминский (см. прим. к письму № 75) муж сестры Софьи Андреевны, Татьяны Андреевны (1846—1925); в феврале 1880 г. был приглашен гр. М. Т. Лорис-Меликовым к заведыванию делами «Верховной распорядительной комиссии по охранению государственного порядка и общественного спокойствия», задачей которой было14 15 «положить предел беспрерывно повторяющимся в последнее время покушениям дерзких злоумышленников поколебать в России государственный и общественный порядок».

* 13. Н. М. Нагорнову.

1880 г. Марта 20. Я. П.

Любезный Николай Михайловичъ.

Нынче получилъ телеграму о кончинѣ милой Софешъ,1 а вечеромъ ваше письмо о ея болѣзни. Ужасно мнѣ ея жаль, ужасно и его2 тоже. Воображаю, какъ огорчены Варя3 и Лиза.4 — Поцѣлуйте ихъ за меня. Я хотѣлъ пріѣхать, да едва ли пріѣду — нездоровится.

Очень благодаренъ за присылку векселя.5 Отсылаю его назадъ. На вопросъ вашъ, что дѣлать, могу отвѣтить только: на нѣтъ, суда нѣтъ.

Вашъ Л. Толстой.

Печатается по автографу, хранящемуся в ГТМ. Публикуется впервые. Год написания письма определяется его содержанием; месяц и число датой С. А. Толстой в конце приписки к настоящему письму Толстого, нами не печатаемой.

Телеграмма и письмо Н. М. Нагорнова, на которые отвечает Толстой, неизвестны.

1 Софья Робертовна Дьякова, рожд. Войткевич (р. 14 июля 1844 г., ум. 19 марта 1880 г.) — вторая жена Дмитрия Алексеевича Дьякова (о нем см. прим. 2); умерла родами сына Дмитрия.

2 Дмитрий Алексеевич Дьяков (1823—1891) — сын Алексея Николаевича и Ирины Дмитриевны, рожд. Полторацкой, друг Толстого. О нем подробнее см. в прим. к письмам Толстого к нему, т. 59.

3 Варвара Валерьяновна Нагорнова.

4 Елизавета Валерьяновна Оболенская (р. 23 января 1852 г.), дочь гр. Валерьяна Петровича Толстого и сестры Толстого гр. Марьи Николаевны. 18 января 1871 г. вышла замуж за кн. Леонида Дмитриевича Оболенского.

5 Очевидно, векселя, выданного И. Г. Соловьевым. См. прим. к письму № 34.

14. Н. Н. Страхову.

1880 г. Марта 23? Я. П.

Благодарствуйте, дорогой Николай Николаичъ, что не отказали мнѣ.1 Я очень, очень радъ и благодаренъ вамъ. Я все работаю2 и не могу оторваться и часто счастливъ своей работой, но очень часто слабѣю головой. Напишите какъ нибудь.

Любящій васъ Л. Толстой.15

16 Печатается по автографу, хранящемуся в ИЛ. Впервые опубликовано Б. Л. Модзалевским в СМ 1913, 8, стр. 249. Датируется на основании пометки Страхова: «25 мар. 1880» (дата получения письма).

1 Толстой приглашал Страхова провести лето в Ясной поляне.

2 Толстой работал над разбором «Евангелия».

* 15. Н. М. Нагорнову.

1880 г. Февраль — март. Я. П.

Благодарю васъ, Николай Михайловичъ за письмо. Деньги1 положите въ какой нибудь банкъ, да собирайте побольше къ Святой. Вы не пишете о вашихъ. Надѣюсь, что всѣ здоровы и Варино здоровье лучше. Поцѣлуйте ее за меня, дружески жму вамъ руку.

Л. Толстой.

Печатается по автографу, хранящемуся в ГТМ. Публикуется впервые. Датируется по содержанию.

Письмо Н. М. Нагорнова, на которое отвечает Толстой, неизвестно.

1 Очевидно, речь идет о деньгах, полученных от Ф. И. Салаева за право издания собрания сочинений Толстого (см. письмо № 7).

16. Н. Н. Страхову.

1880 г. Мая 4. Я. П.

Получилъ вчера ваши книги,1 дорогой Николай Николаичъ. Кажется это то самое, чтò мнѣ2 и нужно. Очень вамъ благодаренъ. Отъ насъ только что уѣхалъ нынче Тургеневъ.3 Я три дня не садился за работу и чувствую себя совсѣмъ другимъ человѣкомъ — очень легко. Погода, весна чудесная. Пріѣзжайте поскорѣе.

Съ Тургеневымъ много было разговоровъ интересныхъ. До сихъ поръ, простите за самонадѣянность, все слава Богу случается со мной такъ: «Что это Толстой какими то глупостями занимается. Надо ему сказать и показать, чтобы онъ этихъ глупостей не дѣлалъ». И всякій разъ случается такъ, что совѣтчикамъ станетъ стыдно и страшно за себя. Такъ мнѣ кажется было и съ Тургеневымъ. Мнѣ было съ нимъ и тяжело, и утѣшительно. И мы разстались дружелюбно. Такъ пріѣзжайте поскорѣе. Какъ я буду радъ.16

17 Если вы пишете, я не буду мѣшать вамъ. Будемъ только ходить гулять и ѣсть простоквашу.

Л. Толстой.

Печатается по автографу, хранящемуся в ИЛ. Впервые опубликовано Б. Л. Модзалевским в СМ 1913, 8, стр. 254—255. Датируется на основании пометки Н. Н. Страхова: «4 мая 1880 г.» и письма И. С. Тургенева к М. М. Стасюлевичу от 5 мая 1880 г., в котором читаем: «Вчера вечером я прибыл сюда, прожив два дня у Л. Н. Толстого» (М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке». Спб. 1912, III, стр. 180).

1 В письме от 8 мая Н. Н. Страхов писал Толстому: «Я послал Вам своего Гризбаха, ужасно радуюсь, что он так кстати пригодился.... Послал я Вам также Даля и Садовникова» (см. ПС, № 141).

Иоганн-Якоб Гризбах (1745—1812) — евангельский богослов, профессор в Галле и Иене. Н. Н. Страхов, вероятно, имел в виду в своем письме его издание текста Евангелия, появившееся в Галле в 1803 г.

Владимир Иванович Даль (1801—1872) — известный лексикограф и этнограф-собиратель. Н. Н. Страхов, очевидно, послал Толстому «Пословицы русского народа» (М. 1862 и 2 изд. Спб. 1879).

Дмитрий Николаевич Садовников (1846—1883) — поэт и этнограф. Здесь идет речь о его сборнике — «Загадки русского народа» (Спб. 1875).

2 Зачеркнуто Толстым: не и рядом им же помечено: описка

3 И. С. Тургенев приезжал тогда в Россию по делу о наследстве после смерти своего брата, Николая Сергеевича Тургенева. В июне того года он выступил в Москве на торжествах открытия памятника Пушкину. С целью привлечь на эти торжества и Толстого, И. С. Тургенев от лица комитета по устройству празднеств обратился к Толстому, приехав с этим приглашением в Ясную, где пробыл 1 и 2 мая. Но Толстой отказался участвовать в торжестве. О посещении И. С. Тургеневым Ясной поляны см. И. Л. Толстой, «Мои воспоминания» изд. И. Д. Сытина, стр. 146—148 и С. Л. Толстой, «Тургенев в Ясной поляне» — «Голос минувшего» 1919, № 1—4.

17. А. А. Фету.

1880 г. Мая 31? Я. П.

Прежде чѣмъ сказать вамъ, какъ мнѣ совѣстно передъ вами и какъ я чувствую себя виноватымъ передъ вами, прежде всего я ужасно благодаренъ вамъ, дорогой Афанасій Афанасьевичъ, за ваше доброе, прекрасное, главное, умное письмо. Вы имѣли причины быть недовольнымъ мной и вмѣсто того, чтобы высказать мнѣ свое нерасположеніе, кот[орое] очень могло бы быть, вы высказали мнѣ причины своего недовольства мною добродушно и, главное, такъ, что я почувствовалъ, что вы всетаки любите17 18 меня. Письмо ваше произвело во мнѣ чувство умиленія и стыда за свою неряшливость. Неряшливость — и ничего больше. Вотъ что было, и вотъ мои послѣднія впечатлѣнія объ нашихъ отношеніяхъ. Вы мнѣ писали, какъ всегда; я, какъ всегда, съ радостью получалъ ваши письма, но не какъ всегда (съ еще большей неакуратяостью, чѣмъ прежде, вслѣдствіи своихъ особенно напряженныхъ занятій нынѣшняго года)1 — отвѣчалъ; но передъ весною я получилъ отъ васъ письмо, въ кот[оромъ] видѣлъ, что вы меня въ чемъ то считаете передъ собой виноватымъ. Вина моя единственная и настоящая передъ вами была та, что, прочтя это письмо, я не написалъ тотчасъ же вамъ, чтò я и хотѣлъ сдѣлать, прося у васъ объясненія, за чтò вы недовольны мной. Опять мои занятія немного извиняютъ меня, и прошу васъ простить меня за это.

Въ первой же главной моей винѣ, какъ вамъ это должно казаться, что я не отвѣчалъ вамъ на ваше предложеніе пріѣхать въ Ясную, — я рѣшительно невмѣняемъ. Не понялъ ли я этаго, просмотрѣлъ ли, но совершенно забылъ, и для меня этаго вашего предложенія пріѣхать не существовало. — Я вамъ все это такъ пишу, потому что знаю, что вы мнѣ повѣрите, что я пишу истинную правду. Какъ это случилось — не знаю. Но въ этомъ я не виноватъ. Не виноватъ, потому что всегда читаю письма ваши по нѣскольку разъ и вникая въ каждое слово, не виноватъ уже навѣрно въ томъ, чтобы я могъ промолчать, не подхвативъ его съ радостью, ваше предложеніе пріѣхать къ намъ. Во всякомъ случаѣ простите, но не мѣняйтесь ко мнѣ, какъ я не мѣняюсь и увѣренъ, что не перемѣнюсь къ вамъ, пока мы живы. И очень, очень благодарю васъ за ваше письмо. Мнѣ такъ хорошо стало теперь, потому что твердо надѣюсь, что получу отъ васъ хорошую вѣсточку, и можетъ быть вы — если ѣдете на праздникъ Пушкина вы уже совсѣмъ покажете мнѣ, что прощаете меня, заѣхавъ къ намъ. Жена кланяется вамъ; она чувствовала тоже, что я, относительно васъ, еще сильнѣе меня. Наши поклоны Марьѣ Петровнѣ.

Печатается по автографу, хранящемуся в ГТМ. Впервые опубликовано в книге А. А. Фета «Мои воспоминания», II, М. 1890, стр. 370—371. Датируется на основании пометки рукой Фета: «31 мая 1880». Дата эта взята Фетом со штемпеля (конверт не сохранился), но неизвестно, какого — отправления или получения.

Письмо А. А. Фета, на которое отвечает Толстой, неизвестно.18

19 1 В то время Толстой был занят своим большим сочинением: «Исследование догматического богословия». Об этом писала С. А. Толстая в письме к своей сестре Т. А. Кузминской от ноября 1879 г.: «Левочка все работает, как он выражается, но — увы! — он пишет какие-то религиозные рассуждения, читает и думает до головных болей, всё это, чтобы показать, как церковь несообразна с учением Христа» (ГТМ).

18. А. А. Фету.

1880 г. Июля 8? Я. П.

Дорогой Афанасій Афанасьевичъ! Страховъ мнѣ пишетъ,1 что онъ хотѣлъ исполнить мою просьбу — уничтожить въ васъ всякое, какое могло быть, недоброжелательство ко мнѣ или недовольство мною, — но что это оказалось совершенно излишне. — Онъ ничего не могъ мнѣ написать пріятнѣе. И это же я чую въ вашемъ письмѣ. А это для меня главное. И еще будетъ лучше, когда вы по старой привычкѣ заѣдете ко мнѣ. Мы оба съ женой ждемъ этаго съ радостью. —

Теперь лѣто и прелестное лѣто, и я, какъ обыкновенно, ошалѣваю отъ радости плотской жизни и забываю свою работу. Нынѣшній годъ долго я боролся, но красота міра побѣдила меня. И я радуюсь жизнью и больше почти ничего не дѣлаю.

У насъ полонъ домъ гостей. Дѣти затѣяли спектакль,2 и у нихъ шумно и весело. Я съ трудомъ нашелъ уголокъ и выбралъ минутку, чтобы написать вамъ словечко.

Пожалуйста же, по старому любите насъ, какъ и мы. Передайте нашъ привѣтъ Марьѣ Петровнѣ.3

Вашъ Л. Толстой.

Печатается по автографу, хранящемуся в ГТМ. Впервые опубликовано в книге А. А. Фета «Мои воспоминания», II, М. 1890, стр. 371—372. Датируется на основании пометки рукой Фета: «8 июля 1880». Дата эта взята Фетом со штемпеля (конверт не сохранился), но неизвестно, какого— отправления или получения.

Письмо А. А. Фета, на которое отвечает Толстой, неизвестно.

1 Письмо от 30 июня 1880 г. В нем, касаясь своего посещения А. А. Фета, Н. Н. Страхов писал: «Самым важным предметом разговоров конечно были Вы, и я успел многое сказать ему в эти десять дней. Примирительные речи были вполне удачны и скоро в них не оказалось никакой надобности» (см. ПС, № 142).

2 Об этом С. А. Толстая рассказывает: «Задумали опять играть

спектакль. Пригласили Ольгу Менгден, Кислинского, Нуню Новосильцеву и других, теперь уже не помню кого именно, и начали учить роли, репетировать; маленькие дети любили тоже суету и общество, и все были19 20 возбуждены и веселы. Даже Лев Николаевич развеселился, несмотря на то, что усиленно старался продолжать свои занятия и не участвовать в нашей молодой и шумной жизни.... Гостил в то время и Н. Н. Страхов, наехало пропасть гостей: семья Менгден, т. е. дочери ее, и сама Елизавета Ивановна, и ее племянница, и князь Л. Д. Урусов, и многие еще. Обедали в день спектакля человек около сорока, конечно, на воздухе, там, где играли часто с большим азартом в крокет. После спектакля — ужинали, и многие разъехались, но многие еще остались ночевать, кое-как разместившись в двух домах. В этот день спектакля все были так веселы, заражаясь и от молодежи, и друг от друга тем веселием, которым не закипишь и не выдумаешь нарочно» (С. А. Толстая, «Моя жизнь», стр. 627—629 АТБ).

Упоминаемые здесь лица: бар. Елизавета Ивановна Менгден, рожд. Бибикова (1821—1902), в первом браке бывшая за кн. Дмитрием Николаевичем Оболенским (1820—1844), во втором — за бар. Владимиром Михайловичем Менгден (1826—1910), старая знакомая Толстых.

Ольга Владимировна (в замужестве Фредерикс) и Софья Владимировна (в первом браке Трахимовская, во втором Бельгард), дочери Елизаветы Ивановны и Владимира Михайловича Менгден.

Николай Андреевич Кислинский (1864—1900).

Евдокия Александровна Новосильцева (р. 1861 г.), в замужестве Регекампф, племянница Е. И. Менгден.

3 Марья Петровна Шеншина.

19. С. А. Толстой от 12 июля 1880 г.

20. Н. Н. Страхову.

1880 г. Августа 8? Я. П.1

Дорогой Николай Николаевичъ.

Очень вамъ благодаренъ за письмо и за шляпу. Шляпа прекрасная. Желаю отъ всей души чтобы вы поправились и бодро взялись за работу. Послѣ томительныхъ жаровъ наступила свѣжая погода и я начинаю прилаживаться къ зимней работе. — Не забывайте насъ и пишите хоть изрѣдка. Всѣ васъ поминаютъ и любятъ, а я больше всѣхъ.

Вашъ Л. Толстой.

Печатается по автографу, хранящемуся в ИЛ. Впервые опубликовано Б. Л. Модзалевским в СМ 1913, № 8, стр. 258. Датируется на основании пометки Н. Н. Страхова: «10 авг. 1880 Ясн.» (дата получения письма).

Письмо Н. Н. Страхова, на которое отвечает Толстой, неизвестно.

1 Писано после возвращения Н. Н. Страхова из Ясной поляны, где он пробыл 9—29 июня (?). Об этом пребывании см. в письме Н. Н. Страхова к Н. Я. Данилевскому от 5 августа 1880 г. («Русский вестник» 1901, I, стр. 141—142).

* 21. А. А. Фету.

1880 г. Августа 20—25? Я. П.

Не сердитесь, пожалуйста, дорогой Афанасій Афанасьевичъ, что давно не писалъ вамъ. Жары очень дурно дѣйствовали на меня и я даже ѣздилъ къ Захарьину1 совѣтоваться. Пользы отъ его совѣта не получилъ, но теперь стало получше и я прилаживаюсь къ настоящей своей жизни, зимней работѣ. Какъ вы поживаете. Убрались уже вѣрно и успокоились. Не собираетесь ли куда? Надѣюсь, что насъ не забудете. Жена вамъ проситъ кланяться; и Марьѣ Петровнѣ отъ насъ передайте привѣтъ.

Печатается по автографу, хранящемуся в ГТМ. Публикуется впервые. Датируется на основании следующих соображений. В письме от 8? августа 1880 г. к Н. Н. Страхову (см. № 20) Толстой также писал: «После томительных жаров наступила свежая погода, и я начинаю прилаживаться к зимней работе». Письмо же к Фету, начинающееся словами «Письма наши разъехались...» (см. № 25), связано по содержанию с данным письмом. Из сравнения текстов этих писем явствует с несомненностью, что письмо, начинающееся словами «Письма наши разъехались» написано вскоре после письма «Не сердитесь пожалуйста». Письмо «Письма наши разъехались» датируется первой половиной сентября, так как «17-ое» — день именин Софьи Андреевны.

1 Григорий Антонович Захарьин (1829—1897) — московский врач, профессор, знакомый Толстых, с 1860-х гг. лечивший Толстого и его семью.

22—23. С. А. Толстой от 28 и 30 августа 1880 г.

24. Н. Н. Страхову.

1880 г. Сентября 1? Я. П.

Давно ужъ получилъ ваше письмо, дорогой Николай Николаевичъ, и очень былъ радъ ему, а не писалъ отъ дурнаго состоянія нервовъ. Теперь чуть чуть получше и взялся за работу пристальнѣе. Очень благодаренъ вамъ за Тишендорфское евангеліе.1 Досадно было, что почеркъ вашъ былъ только на адресѣ. Работы, работы мнѣ впереди бездна, а силъ мало. И я хоть и пріучаю себя думать, что не мнѣ судить то, чтò выйдетъ изъ моей работы, и не мое дѣло задавать себѣ работу, а мое дѣло проживать жизнь такъ, что[бы] это была жизнь, а не смерть, — часто не могу отдѣлаться отъ старыхъ дурныхъ привычекъ заботиться о томъ, чтò выйдетъ, — заботиться, т. е. огорчаться, желать, унывать. — Иногда же, и чѣмъ дальше живу тѣмъ чаще, бываю совсѣмъ спокоенъ.

Вчера пріѣхалъ изъ Москвы — ѣздилъ за учителемъ и21 22 гувернанткой 2 Учителя филолога3 прекраснаго человѣка нашелъ, а гувернантки — нѣтъ. Все страннѣе и страннѣе мнѣ становится людская жизнь особенно гдѣ ихъ много. Какъ вы живете? Поправились ли физически и духовно ободрились ли. — Работа ваша очень хорошая.4 — Вамъ можно покойно заниматься ею. — Прощайте, напишите, когда вспомните обо мнѣ.

Вашъ Л. Толстой.

Печатается по автографу, хранящемуся в ИЛ. Впервые опубликовано Б. Л. Модзалевским в СМ 1913, 8, стр. 258. Датируется на основании пометки Н. Н. Страхова: «3 сент. 1880» (дата получения письма).

Письмо Н. Н. Страхова, на которое отвечает Толстой, неизвестно.

1 Тишендорф (Tischendorf Konstantin) (1815—1874) — немецкий ученый, протестантский богослов. Н. Н. Страхов прислал Толстому для его работы над «Исследованием Евангелия» издание Нового завета, критически обработанное Тишендорфом: «Novum Testamentum graece et latinЕ. Graecum textum addito lectionum variarum delectu recensuit latinum Hieronymi Notata Clementina lectione ex auctoritale codicum restituit Constantinus Tischendorf». Ex triglottis. Lipsiae: Hermann Mendelsohn. 1858. В 1880 г. этот труд вышел девятым изданием. «Novum Testamentum graecЕ. Recensuit inque usum academicum omni modo instruxit Constant, de Tischendorf». Editio academica undecimА. Ad ed. VIII, Critican majorem conformatА. Cum tabula duplici terrae sanctaЕ. LipsiaЕ. Hermann Mendelsohn. Londini-New-Iork. 1880.

2 Об этом же см. в письме Толстого к С. А. Толстой от 28 августа 1880 г. (см. т. 83, № 161 и ПЖ, № 118).

3 Иван Михайлович Ивакин (ум. 1903? г.), филолог, окончил Московский университет; впоследствии был преподавателем русского языка в третьей Московской гимназии; автор исследования о Владимире Мономахе и воспоминаний о Толстом. (Не опубликованы. Хранятся у С. Л. Толстого).

4 Вероятно, имеется в виду книга Н. Н. Страхова: «Об основных понятиях психологии и физиологии» (2 изд. Спб. 1891), начатая еще в 1878 г. (напечатан первый очерк: «Об основных понятиях психологии» Спб. 1878) и предназначавшаяся для съезда естествоиспытателей и врачей, куда автор был приглашен. Об этой книге есть неоднократные упоминания в письмах Н. Н. Страхова к Толстому (см. ПТ, №№ 124, 138, 196). Окончена она была лишь к 1886 году.

* 25. А. А. Фету.

1880 г. Сентября 1—15? Я. П.

Письма наши1 разъѣхались, дорогой Афанасій Афанасьевичъ и в моемъ — я точно отвѣчалъ на ваше: надѣялся, что вы22 23 успокоились отъ хозяйственныхъ тревогъ и закидывалъ словечко — не заѣдете ли вы къ намъ.

Мы всѣ живы здоровы и съ большой радостью ждемъ васъ. Такъ до свиданья 17 вечеромъ2 на Козловку.3

Вашъ Л. Толстой.

Печатается по автографу, хранящемуся в ГТМ. Публикуется впервые. Датируется по содержанию (см. прим. к письму № 21).

1 Письмо Толстого от 20—25? августа 1880 г. (см. № 21) и А. А. Фета неизвестное.

2 17 сентября — день именин С. А. Толстой.

3 Козловка-Засека — станция Московско-Курской железной дороги.

26. В. В. Стасову.

1880 г. Сентября 18? Я. П.

Очень радъ буду вамъ, Владиміръ Васильевичъ. — Телеграфируйте въ Козловку-Засѣку о днѣ вашего выѣзда и выѣзжайте съ курьерскимъ въ часъ изъ Москвы и въ 61/2 въ Тулѣ. Лошади будутъ васъ ждать, и въ 8 вы будете въ Ясной Полянѣ.1 Если вы не можете и не захотите остаться больше нѣсколькихъ часовъ, то на другой день вы выѣдете отъ меня въ 11 утра и въ 7 будете въ Москвѣ. До свиданья.

Вашъ Л. Толстой.

На конверте:

Петербургъ. Сергіевская, 79. Его Превосходительству Владиміру Васильевичу Стасову.

Печатается по автографу, хранящемуся в ИЛ. Впервые опубликовано В. Д. Комаровой и Б. Л. Модзалевским в ТС, стр. 53. Датируется на основании почтовых штемпелей на конверте: Тула 18 сентября 1880, Тула 19 сентября 1880, С. Петербург 20 сентября 1880. На письме пометка рукой не Толстого: «18 сент. 1880».

Настоящее письмо Толстого является ответом на письмо В. В. Стасова от 15 сентября 1880 г., где последний писал: «Я буду в Москве с 22 по 28 или 29 сентября, чтобы работать в Синодальной, Румянцевской и других библиотеках для своего издания «Славянский и восточный орнамент». Нельзя ли мне в один из этих дней приехать к вам в Ясную поляну на несколько часов? Например часа на два, на три. Мне сильно хотелось бы повидаться с вами, натурально, если вам на то есть время и охота» (см. ТС, стр. 52—53).

1 Это была первая поездка В. В. Стасова к Толстому. В Ясной поляне в этот свой приезд он пробыл 2 и 3 октября.

27. Н. Н. Страхову.

1880 г. Сентября 26? Я. П.

Дорогой Николай Николаичъ.

Я давно ужъ прошу васъ ругать меня и вотъ вы и поругали въ послѣднемъ письмѣ, хотя и съ большими оговорками и съ похвалами, но и за то очень благодаренъ. Скажу въ свое оправданье только то, что я не понимаю жизни въ Москвѣ тѣхъ людей, кот[орые] сами не понимаютъ ее. Но жизнь большинства— мужиковъ, странниковъ и еще кое кого, понимающихъ свою жизнь, я понимаю и ужасно люблю.

Я продолжаю работать все надъ тѣмъ же и, кажется, не безполезно. На дняхъ нездоровилось и я читалъ Мертвый домъ.1 Я много забылъ, перечиталъ и не знаю лучше книги изо всей новой литературы, включая Пушкина.

Не тонъ, а точка зрѣнія удивительна — искренняя, естественная и христіанская. Хорошая, назидательная книга. Я наслаждался вчера цѣлый день, какъ давно не наслаждался. Если увидите Достоевскаго,2 скажите ему, что я его люблю.

Прощайте, пишите и главное поядовитѣе, вы такой на это мастеръ.

У меня новый кандидатъ филологъ3 — умный хорошій малый. Я нынче очень нескладно разсказывалъ ему кое что о вашей новой статьѣ4 и очень мнѣ было радостно видѣть его удивленіе и восторгъ.

Вашъ Л. Толстой.

На конверте:

Петербургъ. Публичная библіотека. Е. В. Николаю Николаевичу Страхову.

Печатается по автографу, хранящемуся в Древлехранилище Центрархива. Впервые опубликовано в книге Н. Н. Страхова «Критические статьи. 1861—1894» т. II, Киев. 1902, стр. 368—369 (отр.). Датируется на основании почтовых штемпелей на конверте: Тула 26 сентября 1880 и С. Петербург 28 сентября 1880.

Письмо Н. Н. Страхова, на которое отвечает Толстой, неизвестно.

1 Ф. М. Достоевский, «Записки из мертвого дома» (1854—1861).

2 В ответном письме Н. Н. Страхова от 2 ноября 1880 г. читаем по этому поводу: «Видел я Достоевского и передал ему Вашу похвалу и любовь. Он очень был обрадован, и я должен был оставить ему листок из Вашего письма, заключающий такие дорогие слова. Немножко его задело24 25 Ваше непочтение к Пушкину, которое тут же выражено («лучше всей нашей литературы, включая Пушкина»). «Как, — включая?» — спросил он. Я сказал, что Вы и прежде были, а теперь особенно стали большим вольнодумцем» (см. ПС, № 145).

3 Иван Михайлович Ивакин. См. прим. 3 к письму № 24.

4 См. прим. 4 к письму № 24.

28. А. А. Фету.

1880 г. Сентября 26? Я. П.

Дорогой Афанасій Афанасьевичъ.

Страховъ пишетъ1 мнѣ, что вы жалуетесь на меня. Вы жалуйтесь и ругайте меня и лучше всего мнѣ самому — я это ужасно люблю; но по прежнему пишите, заѣзжайте и любите меня. Что вашъ Шопенгауеръ.2 Я жду его съ большимъ интересомъ. Не для того, чтобы сказать то, чтò вамъ интересно, но это правда. Я очень много работаю. Всѣ у насъ здоровы. Жена вамъ кланяется. Нашъ общій поклонъ Марьѣ Петровнѣ.

Вашъ Л. Толстой.

Печатается по автографу, хранящемуся в ГТМ. Впервые опубликовано в книге А. А. Фета «Мои воспоминания», II, М. 1890, стр. 372. Датируется на основании пометки рукой Фета: «26 сент. 80», сделанной на основании штемпеля (конверт не сохранился), но неизвестно какого — отправления или получения.

1 Письмо Н. Н. Страхова неизвестно.

2 Артур Шопенгауэр (1788—1860). Фет в то время занимался переводом его сочинений на русский язык.

29—30. С. А. Толстой от 7 и 8 октября 1880 г.

* 31. А. А. Фету. Черновое.

1880 г. Октября 10—15? Я. П.

Дорогой Афанасій Афанасьичъ.

Бентамъ1 мудрецъ говоритъ, что intérêt и plaisir2 только подвинетъ человѣка что нибудь сдѣлать, — у Христа немножко (на мой разумъ) поглубже это. Вся книга ученія его называется: возвѣщеніе о благѣ, и вся только наполнена тѣмъ, чтобы показать признаки несомнѣннаго блага. Чтобы пьяница, скупецъ,25 26 сладострастникъ, онанистъ умѣли бы разбирать, въ чемъ настоящее благо. А то по Бентаму онанистъ испытывая plaisir въ своемъ упражненіи будетъ предаваться ему до конца дней, и не можетъ усумниться въ дѣйствительности этого блага. Вы не повѣрите какъ мнѣ смѣшно читать такія разсужденія какъ ваши (а я только это и слышу). Всѣ разсужденія эти клонятся къ тому, чтобы показать, что все, что сказано въ Евангеліи — пустяки, и доказывается это тѣмъ, что люди любятъ жить плотью, или иначе, — жить какъ попало, — какъ каждому кажется хорошо, и что такъ жили и живутъ люди. Комизмъ этого разсужденія состоитъ въ томъ, что Евангельское ученіе начинаетъ съ того, что признаетъ эту точку зрѣнія, утверждаетъ ее съ необычайной силой, и потомъ объясняетъ, что этой точки зрѣнія недостаточно, и что въ числѣ безсчисленныхъ рlаіsіr’овъ жизни надо умѣть узнавать настоящее благо. Ну развѣ не смѣшно бы было, еслибы математикъ сталъ доказывать вамъ, что данная фигура не есть кругъ, а вы бы не слушая его — убивались бы, утверждая ему, что фигура — кругъ. Да постойте. И, именно, ваше представленіе о томъ, что эта фигура есть кругъ, и беру за основаніе моихъ доводовъ. Я признаю его; но чтобъ узнать, кругъ это или не кругъ — слѣдите за моими доводами. Вотъ это я со всѣми испытываю, и съ особенной яркостью и очень похожъ съ Тургеневымъ3 и съ вами, но съ той разницей, что нелогичность въ Тургеневѣ не удивляетъ меня, а въ васъ — удивляетъ. Все, что вы говорите о томъ, что книга — книга, т. е. отвлеченность — отвлеченность, а жизнь — жизнь, и заявляете свои права, и отъ нихъ не уйдешь, все это въ Евангеліи сказано и сказано съ такой яркостью и силою, съ какой намъ не сказать. Признаніе неизбѣжности плотской жизни есть первая посылка необходимая для выраженія ученія. Она высказана и признана много и много разъ. Напомню вамъ хоть искушеніе въ пустынѣ.6 Все, что вы пишите, есть только маленькая частица того, что сказано тамъ.

Дьяволъ. Чтó, Сынокъ Божій, — проголодался. Хлѣба то не сдѣлаешь разговорами.

Іис[усъ]. Я не хлѣбомъ живъ. Я живъ — Богомъ.

Дьяв[олъ]. Разговоры слыхали мы. А коли Богомъ ты живъ, а не своей заботой о себѣ — такъ, ну-ка, чебурахнись отсюда, небось сынокъ Божій, — а бережешься. —26

27 Iис[усъ]. Я знаю, что Богъ всегда со мною (почему таково значеніе искушать Бога, вы можете найти въ Второзак[оніи]4 и Исходѣ5 XVII).

Дъяв[олъ]. Этого, братъ, я ничего не понимаю, a дѣло за себя говоритъ. Жрать хочется и себя бережешь. Такъ-то и всѣ люди. Всѣмъ жрать хочется, и всѣ себя берегутъ. Только всѣ не болтаютъ вздора, какъ ты — а признаютъ это и служатъ и хлѣбу, и своему тѣлу. И вотъ глядя какъ всѣ жили и живутъ, и ты живи такъ же. —

Іис[усъ]. Другихъ я не знаю — себя знаю. Знаю, что живъ я Богомъ, что въ жизни моей Богъ всегда со мной, и потому служу одному Богу.6

Ни Іисусъ не побѣдилъ — ни дьяволъ не побѣдилъ, но каждый высказалъ свои основы. Разница только въ томъ, что Іисусъ понялъ все то, что сказалъ дьяволъ, а Дьяволъ не понялъ того, что сказалъ Іисусъ.

Еще два слова: Вы пишете, что моя мысль та, что Евангеліе есть проповѣдь аскетизма. — Совершенно обратное. Евангеліе есть возвѣщеніе о благњ въ жизни, — только въ жизни.

2. Вашъ аргументъ, что вы не убиваете себя, зная тщету жизни, потому же, почему вы не перестаете ѣсть, зная тщету ѣды, не вѣренъ. 1, Потому, что ѣда имѣетъ цѣль — жизнь, а жизнь не имѣетъ цѣли. 2, Потому, что нѣтъ такого лекарства, чтобы перестать ѣсть, а есть лѣкарство, чтобы перестать жить — пистолетъ. —

Іоан[нъ] I. 18. Бога никто никогда не позналъ и не познаетъ, только разумѣніе явило Бога. І[оа]н[нъ] I, 1. Начало всего разумѣніе и разумѣніе есть Богъ, І[оа]н[нъ] I, 12. Разумѣніемъ все произошло, и безъ разумѣнія не произошло ничто изъ того, что произошло.

Разумѣніе есть Богъ, и ни о какомъ другомъ Богѣ мы не имѣемъ права говорить. — Разговоры о Богѣ въ природѣ, о Богѣ, сидящемъ на небесахъ и творящемъ, о волѣ Шопенгауера,7 о субстанціи Спинозы,8 о духѣ Гегеля,9 одинаково произвольны и ни на чемъ не основаны.

То, что я знаю себя существующимъ, и все, что я знаю, происходитъ отъ того, что во мнѣ есть разумѣніе, и его то называю Богъ, т. е. для меня начало всего. О томъ началѣ, которое произвело весь міръ явленій я ничего не знаю и не могу знать.27

28 Разумѣніе есть тотъ свѣтъ (lumen), которымъ я что нибудь вижу, и потому, чтобы не путаться, далѣе его я не иду. Любить Бога поэтому, значитъ для меня любить свѣтъ разумѣнія; служить Богу, значить служить разумѣнію; жить Богомъ — значить жить въ свѣтѣ разумѣнія.

Вы скажете, нельзя заставить себя любить или не любить разумѣніе. А я скажу: заставить себя любить разумѣніе не то что нельзя, но это не имѣетъ смысла. Мы любимъ только наше разумѣніе, но можно поставить себя въ такое положеніе, чтобы бояться свѣта разумѣнія.

І[оа]н[нъ] 3. 19. Разумѣніе людей состоитъ въ томъ, что, хотя свѣтъ есть во всѣхъ людяхъ, есть такіе, которые предпочитаютъ тьму свѣту, потому что дѣла ихъ злы. Кто дѣлаетъ зло, тотъ боится свѣта и не идетъ къ свѣту, чтобъ не видно было ему самому, что дѣла его злы. А кто дѣлаетъ правду, тотъ идетъ къ свѣту, чтобы ясно было ему самому, что дѣла его въ разумѣніи сдѣланы. — И потому заставить себя любить разумѣніе нельзя и не зачѣмъ: въ немъ жизнь и его нельзя не любить; но можно и должно избѣгать того положенія, при которомъ непріятенъ свѣтъ и выгодна темнота.

И это отвѣчаетъ на другой вопросъ, что такое благо? Блага абсолютнаго нѣтъ во внѣшнемъ мірѣ. Одно истинное благо есть наибольшій свѣтъ разумѣнія, при которомъ человѣкъ можетъ сдѣлать наивѣрнѣйшій выборъ. — Въ совершенной темнотѣ я изобью ноги и голову; при маломъ свѣтѣ я хоть огражусь отъ бѣды, и найду, чтò мнѣ нужно; при большомъ свѣтѣ, я еще больше могу сдѣлать того, чтò мнѣ хорошо. И потому наибольшій свѣтъ есть наибольшее благо. Вотъ такой-то наиболыьшій свѣтъ въ темнотѣ, въ которой я жилъ, дало мнѣ ученiе Христа. И такой свѣтъ, при которомъ жизнь не представилась мнѣ, какъ прежде, безсмысленнымъ зломъ, а разумнымъ благомъ для меня, для всѣхъ и при всѣхъ возможныхъ условіяхъ.

Сущность этого разумѣнія та, что счастье представляется не въ томъ, чтò можетъ составлять хоть малѣйшее горе другихъ людей, а въ томъ, чтò прямо содѣйствуетъ радости и счастью другихъ людей. Самое короткое и ясное по мнѣ выраженіе его съ этой стороны, то, что счастье въ томъ, чтобы не противиться злу и прощать и любить ближняго. И это не приказаніе, не правило, a опредѣленіе того, въ чемъ при28 29 свѣтѣ христіанскаго разумѣнія состоитъ счастье людей, къ чему при этомъ свѣтѣ, если люди не будутъ бояться его, будутъ сами собой стремиться ихъ желанія.

Если желанія мои не стремятся къ этому, я, разумѣется, не могу сказать себѣ: давай я буду видѣть благо въ непротивленіи злу, въ прощеніи, смиреніи и любви10 и еще менѣе я могу сказать это другому; но я могу и долженъ спросить себя: Оттого ли я не люблю это, что точно это противно моему сердцу, или оттого, что я нахожусь въ ложныхъ условіяхъ, сторонюсь отъ свѣта, жмурюсь, чтобы только не разрушить своихъ ложныхъ привычекъ. Прежде я видѣлъ благо въ Георгіевскомъ крестѣ11 и зналъ въ глубинѣ души, что крестъ вздоръ, но не хотѣлъ видѣть этого. Но когда я вышелъ изъ ложныхъ условій, при к[оторыхъ] крестъ казался мнѣ важенъ, я понялъ, что это не бл[аго] и не могу теперь заставить себя видѣть въ этомъ какое бы то ни было благо.12 Точно также долго со мною было съ другими благами; я видѣлъ, что они не блага, но жмурился, чтобы не разрушить своихъ ложныхъ привычекъ. Но теперь пришло время, что я не вижу болѣ[е] въ н[ихъ] бл[ага], а вижу его только13 въ непротивленіи злу и въ любви. То, что это хорошо, и что мнѣ хочется этого — сердце мое мнѣ говоритъ это; то, что это возможно, я чувствую въ себѣ и вижу на всѣхъ людяхъ жизнь, которую я люблю въ настоящемъ и прошедшемъ; то, что это разумно, — не можетъ быть для меня никакого сомнѣнія. Если счастье людей въ томъ, чтобы пожирать другъ друга, то разумѣніе неразумно, какъ оно и выходитъ у Шопенгауера и другихъ. Если же разумѣніе есть основа нашей жизни, то счастье людей и должно состоять въ непротивленіи злу и любви, и разумѣніе разумно, т. е. нѣтъ въ немъ противорѣчія. Какъ же мнѣ не любить, не вѣрить и не слѣдовать тому свѣту, при которомъ: 1) благомъ мнѣ представляется то, къ чему стремится мое сердце, 2) то, чтò возможно, 3) то, что, если бы и другіе видѣли въ томъ же благо, чтò дало бы всѣмъ высшее счастье, и 4) то, вслѣдствіе чего весь міръ живыхъ людей является не какой-то злой шуткой кого-то, а той средой, въ которой осуществляется вмѣстѣ и разумѣніе, и высшее благо. — Такой свѣтъ мнѣ даетъ Евангеліе.14

Въ послѣднемъ письмѣ вашемъ я слышу раздраженіе. — Я виноватъ тѣмъ, что раздражилъ васъ. Простите, 29

30 Печатается по черновику (написано рукой А. П. Иванова с поправками Толстого), хранящемуся в AЧ. Публикуется впервые. Датируется по содержанию, связанному, очевидно, с работами Толстого по Евангелию, а также на основании ответного письма А. А. Фета от 18 октября [1880? г.].

Письмо А. А. Фета, на которое отвечает Толстой, неизвестно.

1 Иеремия Бентам (Bentham) (1748—1832) — английский мыслитель, давший теоретическое обоснование утилитаристическому учению о нравственности.

2 Интерес и удовольствие.

3 Иван Сергеевич Тургенев.

4 Второзаконие — пятая книга библии.

5 Исход — вторая книга библии.

6 См. Евангелие от Матфея гл. IV.

7 Шопенгауэр в своем учении кладет в основание «бытия» — волю; самое «бытие» рассматривает как объективацию воли, а внешний мир, как феномен или представление.

8 Барух Спиноза (1632—1677) — философ. По учению Спинозы субстанция — «бог» отожествляется с природою. Из его понятия Спиноза выводит всё содержание познания, которое является высшим в человеке.

9 Гегель (1770—1831) — немецкий философ. Основная мысль философии Гегеля — тожество бытия и мышления, которое раскрывается в развитии абсолютной идеи. По его учению «дух» есть продукт природы.

10 Слова: непротивленіе злу, въ прощеніи, смиреніи и любви написаны рукой Толстого поверх зачеркнутых в копии: томъ, чтобы мнѣ было нечего ѣсть и чтобы меня били по щекамъ

11 Георгиевский крест — военный орден в царской России.

12 Слово благо в подлиннике зачеркнуто, очевидно, ошибочно.

13 Начиная со слов (настоящего абзаца): но я могу и кончая словами: а вижу его только написано рукой Толстого поверх зачеркнутых в копии: мои желанія будутъ стремиться къ тому, въ чемъ я вижу благо. Но вѣдь и то, чтò считаю благомъ, я считаю таковымъ только потому, что свѣтъ разумѣнія освѣщаетъ мнѣ его какъ благо. И я вижу, что это освѣщеніе различно и измѣнялось въ моей жизни, и по мѣрѣ усиленія свѣта то, чтò я считалъ благомъ, измѣнялось. Прежде я видѣлъ благо въ Георгіевскомъ крестѣ, потомъ въ литературѣ, потомъ въ десятинахъ земли, потомъ въ семьѣ, и все это оказалось не благомъ. И я не могу теперь заставить себя видѣть въ этомъ благо, при томъ свѣтѣ, который дало мнѣ Евангеліе. Я вижу, что одно желательное мнѣ благо состоитъ

14 Абзац редактора.

На письмо Толстого А. А. Фет отвечал письмом от 18 октября [1880? г.]: